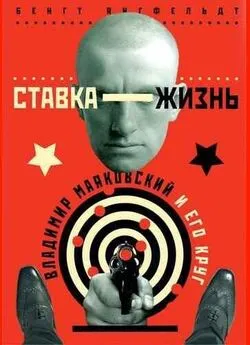

Бенгт Янгфельдт - Ставка жизнь. Владимир Маяковский и его круг.

- Название:Ставка жизнь. Владимир Маяковский и его круг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:КоЛибри

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-00417-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Бенгт Янгфельдт - Ставка жизнь. Владимир Маяковский и его круг. краткое содержание

Ни один писатель не был столь неразрывно связан с русской революцией, как Владимир Маяковский. В борьбе за новое общество принимало участие целое поколение людей, выросших на всепоглощающей идее революции. К этому поколению принадлежали Лили и Осип Брик. Невозможно говорить о Маяковском, не говоря о них, и наоборот. В 20-е годы союз Брики Маяковский стал воплощением политического и эстетического авангарда и новой авангардистской морали. Маяковский был первом поэтом революции, Осип одним из ведущих идеологов в сфере культуры, а Лили с ее эмансипированными взглядами на любовь символом современной женщины. Книга Б. Янгфельдта рассказывает не только об этом овеянном легендами любовном и дружеском союзе, но и о других людях, окружавших Маяковского, чьи судьбы были неразрывно связаны с той героической и трагической эпохой. Она рассказывает о водовороте политических, литературных и личных страстей, который для многих из них оказался гибельным. В книге, проиллюстрированной большим количеством редких фотографий, использованы не известные до сих пор документы из личного архива Л. Ю. Брик и архива британской госбезопасности.

Ставка жизнь. Владимир Маяковский и его круг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В день первой годовщины Октябрьской революции Ленин открыл в Москве памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, немедленно народной молвой окрещенный «Маркс и Энгельс в ванне».

Центром мятежа стал Кронштадт, где 10 тысяч матросов находились под сильным влиянием синдикалистских и анархических идей. Лидеры восставших призывали рабочих к борьбе с коммунистами, которые дали им не свободу, а «ежеминутный страх попасть в застенок чрезвычайки, во много раз своими ужасами превзошедшей жандармское управление царского режима». «Славный герб» рабочего государства, серп и молот, подменен «штыком и решеткой ради сохранения спокойной, беспечальной жизни новой бюрократии, коммунистических комиссаров и чиновников». Самое страшное преступление, совершенное коммунистами, состояло в том, что они вмешивались в личную жизнь рабочих и заставляли их думать так, как угодно властям. Кронштадтские матросы положили «первый камень третьей революции, сбивающей последние оковы с трудовых масс и открывающей новый путь для социалистического творчества». Эта новая революция — «пример нового социалистического построения, противопоставленного казенному коммунистическому „творчеству“.»

Третья революция! Организационной связи между Маяковским и кронштадтскими матросами не было, но их объединяла анархистская идейная основа и общее презрение к буржуазии, столь типичное для русского радикализма. Когда Маяковский посылал поэму «150 000 000» Ленину, Кронштадтский мятеж шел полным ходом, и вполне вероятно, что непропорционально агрессивный тон отклик был вызван опасением, что большевики потеряют контроль над ситуацией. Но если реакция вождя на поэму Маяковского была суровой, то с кронштадтскими матросами он при содействии военного комиссара Троцкого обошелся куда более жестоко: в ночь с 16 на 17 марта мятеж был подавлен силами 50 тысяч красноармейцев. В третьей революции советская власть не была заинтересована.

Подавление мятежа осуществлялось в разгар проходившего в Москве Х съезда партии. Кронштадтское восстание стоило жизни сотням матросов, и еще сотни были брошены в концентрационные лагеря, но в итоге Ленин и руководство партии вынуждены были изменить свою политику. Для подавления волнений в провинции было решено заменить произвольную продразверстку (которая лишала крестьян продукции, а городское население — пищи) продналогом. Идеологически это означало крутую смену курса, но в преддверии экономической катастрофы с непредсказуемыми политическими последствиями у большевиков не было выбора. «Экономическая передышка», по выражению Ленина, дала нужный эффект: крестьянские восстания прекратились и были созданы предпосылки для улучшения продовольственного снабжения.

За этим последовали другие реформы, незапланированные, но осуществившиеся по экономической необходимости. Когда крестьянам вернули право торговать своей продукцией, возник рынок, а тем самым — потребность в рыночных отношениях и в других областях. Разрешили мелкое частное и кооперативное предпринимательство, рубль снова стал платежным средством. Тем не менее крупные предприятия, банки, внешняя торговля и транспортные средства оставались в руках государства. Наследное право, отмененное в 1918 году, было частично восстановлено. Этот гибрид социализма и капитализма получил название нэп — новая экономическая политика.

Экономика снова стала развиваться, но реформы шли вразрез с идеологией, и партия не без основания опасалась, что частичное возрождение капитализма может угрожать монопольному положению большевиков в обществе. Поэтому экономическую либерализацию нужно было дополнить усиленным политическим контролем: «…тут и дисциплина должна быть сознательней, — заявил Ленин, — потому что, когда вся армия отступает, ей не ясно, она не видит, где остановиться, а видит лишь отступление». В итоге ЧК (называвшаяся с 1922 года ГПУ) получила расширенные полномочия, а за 1920–1923 годы количество концентрационных лагерей возросло с 84 до 315. В 1921–1922 годах были ликвидированы все остатки гражданской свободы. Удары наносились главным образом по политическим противникам, но и по православной церкви и интеллигенции.

На Х съезде были также запрещены внутрипартийные фракции. Это означало, что отдельные члены партии могли высказывать несогласие, но не имели права объединяться в организации. Установившаяся в стране диктатура была, таким образом, введена и в самой партии, а летом 1921 года прошла внутрипартийная чистка кадров. Во время Гражданской войны численность партии резко возросла, составив в 1921 году почти три четверти миллиона. Теперь, когда членство в партии не было связано с риском и лишениями, существовала угроза, что оно более чем когда-либо привлечет карьеристов. Еще одним поводом пересмотреть кадры стал Кронштадтский мятеж. Чистка началась 1 августа, и до начала 1922 года из партии исключили 136 тысяч человек, то есть пятую часть всех членов.

Чистка была направлена против тех, кто служил при старом режиме, бывших членов других политических партий, а также членов партии, работавших в государственных ведомствах.

Наиболее распространенными причинами исключения были: пассивность (34 %) и карьеризм, злоупотребление алкоголем, буржуазный образ жизни и так далее (25 %). Среди вычищенных оказался и Осип. Документальных свидетельств нет, но по достоверным сведениям ему вменили в вину его «буржуазное прошлое». По иронии, в ЧК его взяли именно в качестве «специалиста по бывшим буржуям»; однако исключение из партии не означало прекращения работы в данном учреждении, и это свидетельствует о том, что связь между партией и органами безопасности еще не была такой безусловной, какой она станет позже.

Первые жертвы: Гумилев и Блок

Показательный процесс как средство расправы с политическим противником — особый политический жанр, который достигнет кульминации в 1930-е. Но метод практиковался еще в 1921 году как прямое следствие Кронштадтского мятежа и экономической либерализации. В первом из таких процессов фигурировала Петроградская боевая организация, которой якобы руководил профессор географии Владимир Таганцев. В июне 1921-го его арестовали, обвинив в том, что он хранил крупные суммы денег и помогал интеллигенции покинуть страну. Но для того, чтобы запугать интеллигенцию, недостаточно было арестовать Таганцева и двух сотрудников (впоследствии расстрелянных) — для этого требовался настоящий «заговор», который и был сфабрикован.

Таганцев молчал в течение сорока пяти дней, пока допросы не начал вести новый следователь — Яков Агранов, чекист с 1919 года, руководивший расследованием обстоятельств Кронштадтского восстания и особоуполномоченный по вопросам интеллигенции. Агранов письменно пообещал, что если Таганцев сообщит имена всех участников «боевой организации», никто не будет приговорен к смертной казни. Поверив Агранову, Таганцев начал говорить, то есть подписывать заранее подготовленные протоколы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](/books/361030/bengt-yangfeldt-yazyk-est-bog-zametki-ob-iosife-b.webp)