С. Рудник - Подлинная история РСДРП–РКПб–ВКПб. Краткий курс. Без умолчаний и фальсификаций

- Название:Подлинная история РСДРП–РКПб–ВКПб. Краткий курс. Без умолчаний и фальсификаций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Питер»046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2009

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-49807-254-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Рудник - Подлинная история РСДРП–РКПб–ВКПб. Краткий курс. Без умолчаний и фальсификаций краткое содержание

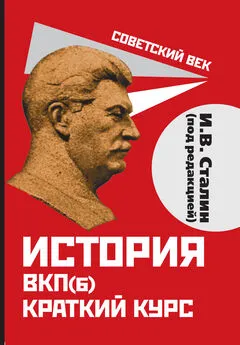

Скоро исполнится 70 лет со дня выхода в свет «Краткого курса истории ВКП (б)». Эту книгу называли «библией сталинизма». Ее миллионные тиражи внушали читателям необходимую власти версию исторического развития России. Сегодня немного найдется людей, которые держали ее в руках. Авторы решили наполнить эту форму новым современным содержанием, основанным на многочисленных документах, в том числе и добытых ими самими в результате архивных поисков. Книга включает в себя историю партии большевиков с момента ее возникновения до 1938 года (которым Сталин и закончил «Краткий курс ВКПб») и рассчитана на самый широкий круг читателей, заинтересованных в объективном изложении истории нашей страны в переломные, трагические и героические ее годы.

Подлинная история РСДРП–РКПб–ВКПб. Краткий курс. Без умолчаний и фальсификаций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На губернской партконференции в январе 1922 г. победила оппозиция. Резолюция предлагала новому губкому обратить внимание на «скорейшее проведение в жизнь постановлений X съезда РКП в полном объеме». Фактически новое руководство занялось в свою очередь подбором «нужных» людей и устранением «неугодных» под флагом «рабочей демократии». Губком вознамерился сместить председателя губчека, заведующих губземотделом и губнаробразом, губпродкомиссара, заменив их своими сторонниками. Неуправляемость действий губкома вывела из состояния «нейтралитета» Сиббюро ЦК.

Уже 24 февраля 1922 г. секретарь Сиббюро ЦК И. И. Ходоровский направил секретарю ЦК В. М. Молотову тревожную телеграмму: «Новый Омский губком. ведет линию, грозящую развалом организации. ставим ЦК [в] известность, что можем быть поставлены [в] необходимость поступить так[,] как поступил ЦК с Архангельской и Вологодской [организациями] (Эти организации во второй половине 1921 г. были подвергнуты «чистке» из-за сильного влияния в них сторонников «рабочей оппозиции». – Авт.). Если обстановка потребует, мы своевременно обратимся за санкцией в ЦК, без чего на эту меру идти затрудняемся». Оргбюро ЦК обязало Сиббюро ЦК воздерживаться от применения репрессий до особого разрешения.

В начале марта в Омск выехал член Сиббюро ЦК А. М. Тамарин с заданием добиться утверждения списка президиума Омского губисполкома, подготовленного в Сиббюро. На нескольких собраниях ответственных работников выступавшие обменивались взаимными оскорблениями. А. М. Тамарин заявил, что член президиума губкома Ф. Шемис «недавний кабатчик и сиделец винной лавки». В свою очередь, коммунист Власов предложил А. М. Тамарина предать суду, председателя губчека Тиунова как организатора подпольной группировки против губкома «немедленно расстрелять». Обе стороны вербовали себе сторонников в ячейках.

Решать конфликт пришлось в Москве. Оргбюро ЦК 4 апреля 1922 г. с участием представителей обеих группировок решило создать специальную комиссию во главе с В. В. Куйбышевым. На следующий день комиссия вынесла вердикт: губком виновен в отсутствии «выдержанной партийной линии» и невыполнении директив высших парторганов; отозвать из Омска шестерых членов президиума губкома из семи; в новый состав президиума ввести четырех человек по рекомендации Сиббюро ЦК и трех – по рекомендации Секретариата ЦК.

Но даже после этого партийные «низы» пытались продолжать сопротивление. Опираясь на многие ячейки и райкомы, объединенный пленум губкома совместно с членами контрольной и ревизионной комиссий 19 апреля 1922 г. заявил, что по Уставу партии только губернская партконференция может изменить состав президиума губкома. Было решено обратиться с просьбой в ЦК РКП(б) и Сиббюро ЦК созвать экстренную губернскую партконференцию. До получения ответа членам президиума губкома было предложено оставаться на месте.

Генеральный секретарь ЦК И. В. Сталин 23 апреля направил грозную телеграмму, которая подтверждала необходимость выезда бывшего руководства в Москву и поручала Сиббюро произвести перерегистрацию всей губернской организации «в целях очищения партии от элементов фракционности и разложения». Только после этого «мятежники» сдались. В мае комиссия, прибывшая в Омск, рассмотрела дела 180 коммунистов. Было обновлено руководство многих райкомов и ячеек. На заседании ЦКК 2 июня 1922 г. бывшего секретаря губкома И. Потемкина исключили из партии как «склочный карьеристский элемент», а Ф. Шемиса – как «чуждый склочный элемент». Через несколько недель новый губком решил отправить вернувшихся в Омск И. Потемкина и Ф. Шемиса в Новониколаевск в распоряжение Сиббюро. Секретарь губкома А. И. Кривицкий сообщал 1 июля: «Шлем Шемиса и Потемкина через ГПУ. Если уклонятся поехать добровольно, арестуем и привезем Вам. Ни в коем случае не шлите их обратно». Омская парторганизация была «оздоровлена» [435].

Эти и подобные им дела доказывали руководству партии, что полагаться на реальную «внутрипартийную демократию», решая задачу сохранения власти и укрепления ее вертикали, невозможно. Тем более что руководители, получавшие на время партийное большинство в отдельных регионах под флагом борьбы с «бюрократизмом», принципиально не отличались от своих предшественников. Сохранялась практика преследования «инакомыслящих», а управление становилось нередко «бюрократизмом в кубе». Это доказывает, что причины происходившего были гораздо глубже и сложнее, чем личные качества «отдельных вождей» РКП(б), и даже чем сама идеология Коммунистической партии, хотя, конечно, и эти факторы нельзя сбрасывать со счетов. Борьба за власть и ее сохранение в условиях страны, никогда не имевшей развитого гражданского общества, пережившей тяжелейшую Гражданскую войну с ее обострением ненависти к своим противникам, при отсутствии легальной политической оппозиции, диктовала определенные, часто не осознаваемые на личностном уровне, правила игры.

Одновременно существовало понимание, что в условиях однопартийной системы в ее ряды будет стремиться большинство активных элементов общества, имеющих на деле различные позиции по многим вопросам жизни страны. Г. Е. Зиновьев говорил, выступая перед коммунистической фракцией II съезда Советов СССР, в январе 1924 г.: «.проявить себя политически или даже на хозяйственной арене можно, только входя в нашу партию или примыкая к ней» [436]. Для того чтобы партийный «обруч» действительно удерживал государство в рамках определенной политики и идеологии, было необходимо прежде всего добиться беспрекословного подчинения партийных масс своему руководству снизу доверху. Для этого и нужен был разветвленный партийный аппарат, контролирующий подбор и назначение кадров во всех сферах государственной жизни, и прежде всего в самой партии. Спор в самих партийных кругах мог идти лишь о формах и методах упрочения партийного аппарата.

Новым важным шагом на пути укрепления аппарата управления стало появление партийной номенклатуры. 12 октября 1923 г. Оргбюро ЦК впервые ввело номенклатуру (от лат. – роспись имен) должностей в госаппарате и общественных организациях, назначение на которые происходило по решению или с согласия партийных органов.

В любом государстве правящая партия ведет учет наиболее энергичных и способных сторонников, предусматривая занятие ими ведущих государственных постов. Но партийная номенклатура в Советской России отличалась рядом важных особенностей. В условиях огосударствления основных сфер жизни она приобретала огромные масштабы, предусматривая утверждение на должности не только в государственных, но и в общественных организациях. Партийные комитеты определяли назначение не только членов партии, но и беспартийных.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: