С. Рудник - Подлинная история РСДРП–РКПб–ВКПб. Краткий курс. Без умолчаний и фальсификаций

- Название:Подлинная история РСДРП–РКПб–ВКПб. Краткий курс. Без умолчаний и фальсификаций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Питер»046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2009

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-49807-254-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Рудник - Подлинная история РСДРП–РКПб–ВКПб. Краткий курс. Без умолчаний и фальсификаций краткое содержание

Скоро исполнится 70 лет со дня выхода в свет «Краткого курса истории ВКП (б)». Эту книгу называли «библией сталинизма». Ее миллионные тиражи внушали читателям необходимую власти версию исторического развития России. Сегодня немного найдется людей, которые держали ее в руках. Авторы решили наполнить эту форму новым современным содержанием, основанным на многочисленных документах, в том числе и добытых ими самими в результате архивных поисков. Книга включает в себя историю партии большевиков с момента ее возникновения до 1938 года (которым Сталин и закончил «Краткий курс ВКПб») и рассчитана на самый широкий круг читателей, заинтересованных в объективном изложении истории нашей страны в переломные, трагические и героические ее годы.

Подлинная история РСДРП–РКПб–ВКПб. Краткий курс. Без умолчаний и фальсификаций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

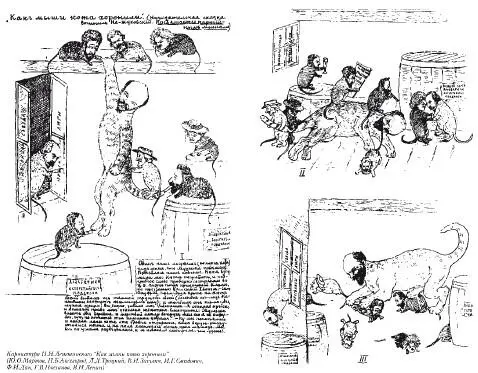

«Как мыши кота хоронили». Худ. П. Лепешинский

Сами же меньшевики были далеко не ангелами. Так, они всячески препятствовали большевикам собирать средства на издание газеты «Вперед». С этой целью во время их выступлений Мартов, Засулич и другие меньшевики устраивали «кошачьи концерты», а в борьбе за входную кассу дело иногда доходило до рукопашной [193].

Между тем летом 1904 г. Ленин остался в меньшинстве и в ЦК. Боязнь раскола, на который Ленин шел твердо и практически открыто, приводила большевистское большинство в ЦК к ослаблению поддержки своего вождя. Кроме того, возобладало мнение, что Ленин плохо знает нужды местных партийных организаций и не обеспечивает руководство партией. В июле 1904 г., когда Ленин находился на отдыхе в горах, большевики-примиренцы Л. Б. Красин, В. А. Носков, Л. Е. Гальперин и меньшевики, вместе преобладавшие в ЦК, совершили своеобразный «переворот», приняв специальную декларацию, запрещавшую ему выступать от имени ЦК. Одновременно Ленину было запрещено печатать свои произведения без разрешения коллегии ЦК. Конфликт закончился постановлением ЦК от 7 февраля 1905 г.: «не считать тов. Ленина ни в числе своих членов, ни членом Совета партии» [194].

Однако Ленин не собирался сдаваться. В России его позиции были по-прежнему сильны. Большинство местных комитетов партии осудило «июльскую декларацию». В августе 1904 г. в окрестностях Женевы состоялось совещание 19 большевиков. Собрались B. И. Ленин, А. А. Богданов, В. Д. Бонч-Бруевич, В. В. Воровский, C. И. Гусев, Р. С. Землячка, П. Н. Лепешинский, А. В. Луначарский, М. Н. Лядов, М. С. Ольминский, М. М. Эссен и др. (Как вспоминал Лядов, «конференция собралась не в августе, как обычно пишут, а в сентябре, но решено было для конспирации называть ее августовской» [195].) Позднее к решениям совещания присоединились еще три человека, и оно вошло в историю как «совещание 22 большевиков». В резолюции большевики подчеркивали, что «разногласия теперь не выясняются, а выискиваются и создаются», и что партии, как единого целого, уже нет. Отсюда вытекало их требование созыва III съезда, который может снова объединить и восстановить ее. Фактически на этом совещании возник еще один центральный партийный орган, получивший название Бюро комитетов большинства. Вновь сформированный центр сообщался с местными комитетами напрямую, в обход избранных II съездом центральных партийных органов.

В результате во второй половине 1904 – начале 1905 г. вокруг вопроса о созыве съезда развернулась острая борьба, в которую оказались втянутыми местные организации. Кавказский союз РСДРП, например, присоединился к воззванию 22-х. К этому времени относятся первые контакты И. В. Джугашвили (Сталина) с эмиграцией. Из Кутаиси он направил находившемуся в Лейпциге М. Давиташвили письмо, в котором критиковал позицию Г. В. Плеханова как лидера меньшевиков. Как пишет известный историк А. В. Островский, это письмо «стало известно В. И. Ленину и таким образом произошло их заочное знакомство. Позднее И. В. Сталин сдвинул этот эпизод на год вперед, живописав, как непосредственно обратился к В. И. Ленину с письмом из сибирской ссылки и получил от него ответ» [196].

Происходившие в сентябре—декабре 1904 г. Южная, Кавказская и Северная конференции, на которых присутствовали представители 13 комитетов РСДРП, поддержали Ленина. Одновременно с этим был образован заграничный большевистский литературный центр и создано большевистское издательство в Женеве («Издательство социал-демократической партийной литературы В. Бонч-Бруевича и Н. Ленина»). С декабря 1904 г. начал выходить печатный орган большевиков газета «Вперед». Всего вышло 18 номеров, последний 18 мая 1905 г. В редакцию газеты вошли В. И. Ленин, В. В. Воровский, А. В. Луначарский и М. С. Ольминский. По сути это уже была работа по созданию самостоятельной большевистской партии. Как вспоминала Н. К. Крупская, редакция газеты «чуть не каждый вечер» собиралась в женевском кафе «Ландольт» и подолгу засиживалась там «за кружкой пива, обсуждая события в России, строя планы».

Таким образом, разногласия между большевистской и меньшевистской фракциями только усиливались. Фракции имели свои руководящие центры, печатные органы, агентуру, систему связи и т. п. Хотя на местах большинство организаций РСДРП оставались объединенными.

Между тем в 1904 г. политические события в России развивались с головокружительной быстротой. Отсутствие серьезных реформ со стороны «верхов» и одновременно рост оппозиционных политических движений в соединении с глубокими социальными противоречиями и внешнеполитическими неудачами царского режима приближали революционный взрыв. Кризис самодержавия обострила неудачная Русско-японская война 1904-1905 гг. Несмотря на героизм русских моряков и солдат, поражения русской армии на полях Маньчжурии, падение Порт-Артура больно ударили по национальному самосознанию и еще больше дискредитировали императорскую власть. Мотив, рожденный на сопках Маньчжурии, «Плачет, плачет мать-старушка, плачет вся родная земля» стал символом глубокой национальной трагедии.

В феврале 1904 г. В. И. Ленин написал листовку «К русскому пролетариату». Начавшуюся войну он назвал «борьбой деспотического и отсталого правительства с политически свободным и культурно быстро прогрессирующим народом». Лидер большевиков считал, что для судеб революции желательно поражение царизма. «В случае поражения, – писал он, – война приведет прежде всего к падению всей правительственной системы». С этой точки зрения падение Порт-Артура он считал прологом капитуляции царизма. В начале лета 1904 г. заведующий экспедицией РСДРП большевик В. Д. Бонч-Бруевич отправил социал-демократическую литературу в Японию русским военнопленным. Эта операция осуществлялась через посредничество редактора японской газеты «Хэймин Симбун» («Народная газета»). Однако, во избежание лишних разговоров и не желая чернить репутацию, уже в июле меньшевистский ЦК предписал соратнику Ленина прекратить «высылку партийной литературы токийскому правительству как компрометирующую партию» [197], а вскоре и вообще отстранил его от заведования экспедицией.

Неприятие меньшевиками большевистской тактики объясняется тем, что они придерживались иной точки зрения на перспективы Русско-японской войны. В январе 1904 г. Мартов обратился к местным комитетам с письмом, в котором рекомендовал социал-демократическим агитаторам выдвигать лозунги немедленного заключения мира и созыва Учредительного собрания. В статьях в «Искре» на ту же тему он предостерегал от обнаружившегося в революционной среде «известного «японофильства»» (намек на Ленина) и выступил против большевистского «пораженчества», подчеркивая, что свобода не может быть принесена России на японских штыках.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: