Бернар Лиетар - Будущее денег

- Название:Будущее денег

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Олимп, АСТ

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-041315-7, 978-271-16487-3, 978-5-7390-2080-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Бернар Лиетар - Будущее денег краткое содержание

«Плавая в волнах денег» как рыбы, мы не задумываемся о своей «денежной среде обитания». Автор этой книги, известный специалист в области финансов Бернар Лиетар, помогает читателю стать «летучей рыбой», подняться над привычным окружением, чтобы понять сущность денег и увидеть возможные сценарии их, а значит, и нашего будущего. Причем делает он это не в академической манере, а в форме своеобразного бестселлера, со множеством занимательных отступлений. Книга раскрывает не сведущим в этой области людям глаза на то, чем они расплачиваются каждый день. Однако и специалисты получат огромное удовольствие от оригинального стиля изложения серьезных и архиважных для человечества проблем.

Будущее денег - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

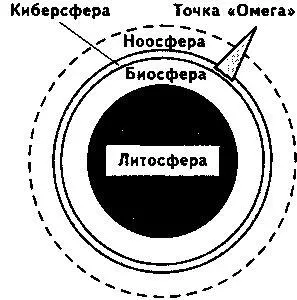

Она подошла к схеме и коснулась пограничного слоя между биосферой и ноосферой, и вся картина стала выглядеть так:

• Литосфера(от lithos — камень) — инертная масса планеты Земля;

• Биосфера(от bios — жизнь) — все формы жизни, от нескольких метров ниже уровня поверхности до нескольких сотен метров над ней;

• Ноосфера(от nous — сознание) — область, связанная с сознательной деятельностью человека, будет эволюционировать к точке «Омега»;

• Точка «Омега»— осознанное объединение всего, что является итогом эволюции;

• Киберсфера— виртуальное пространство, в котором происходит интеграция в точку «Омега.»

— Киберсфера — это просто связка между ноосферой Тейльгара и ее предназначением, это виртуальное пространство, в котором смогло проявиться движение человеческого сознания к интеграции. Она играет примерно такую же роль, как для биосферы — литосфера. Все формы жизни используют химические составляющие литосферы и организуют их так, чтобы создать систему поддержки своей физической жизни. Когда компьютерщики XX века думали, что создают компьютерную сеть, они недооценили этот процесс, как, впрочем, было и с биологами XIX века, которые думали, что смогут объяснить жизнь на основе ее химических компонентов.

Последние годы XX века сыграли примерно такую же роль, как когда-то «кембрийский взрыв» (как называют это биологи). Пятьсот пятьдесят миллионов лет назад в биомассе произошла неожиданная мутация: одноклеточная жизнь увидела взрыв биологического разнообразия, в огромном количестве появились сложные многоклеточные организмы. Сотни миллионов лет спустя появление фотосинтеза и — чуть позже — полового размножения и индивидуальной смерти стали очередными ключевыми этапами эволюции. Эволюции, очевидно, свойственно переносить такие множественные трансформации. Так, жизнь вошла в цифровое пространство, используя человечество как суррогат. В киберсфере жизнь освобождается от оков медленных молекулярных соединений и может путешествовать со скоростью света — если нужно, даже за пределы планеты.

Теперь, как я и упоминала раньше, самой важной характеристикой этого недавно созданного виртуального пространства явился парадокс: самые сильные Ян-технологии (компьютеры) создали первое истинное Инь-пространство. Этот парадокс становится еще более удивительным, если вспомнить, что прародителем всего этого был ARPANET, который изначально разрабатывался для армии США в конце «холодной войны».

Даже на своей ранней стадии — стадии Интернета — киберсфера была самоорганизующимся хаосом. Она была бесконечно гибкой и могла включать в себя что угодно. Именно эта способность и сделала ее пространством, в котором могли сосуществовать различные социальные и экономические парадигмы. Наиболее явной новая синергия между виртуальным миром и миром физическим проявилась, когда виртуальные и местные сообщества стали поддерживать друг друга…

* * *

Но тут я ушел в соседний кабинет, услышав, что там начинается вводный курс «экономической истории».

— Во время раннего неолита люди для многих различных целей использовали один и тот же инструмент. Обломок камня применялся для всего — начиная от забоя скота до чистки ногтей после этого. В течение XIX и XX веков происходило нечто подобное: люди пользовались лишь одним денежным инструментом — национальными валютами — для всего, от мировой торговли до оплаты образования или заботы о пожилых людях. Если говорить образно, это как если бы кто-то начал воспринимать нервную систему как единственный информационный канал для тела, игнорируя роль кровообращения, лимфатической системы и массы биохимических связей.

От этой идеи: «одно сгодится для всего» — в конце концов пришлось отказаться, когда информационные нанотехнологии позволили создать полностью автоматизированные сверхминиатюрные производства. После этого большинство населения оказалось не занятым в сфере производства. В ней и сегодня работает менее 20 % населения мира. Это дало возможность большинству людей посвятить себя тому, к чему у них лежала душа — не занятости, а работе, как правило, в местных или виртуальных сообществах. А старые, имеющиеся в недостаточном количестве национальные валюты не были предназначены для поддержания такой волны стихийного творчества.

Конечно, многие экономические понятия индустриального века, такие, как валовой внутренний продукт или безработица, пришлось пересматривать. Ведь оба они были введены в практику как средства измерения военного потенциала в первые годы XX века. Также среди многих других недостатков у ВВП было то, что он применялся только к тем действиям, в которых обмен происходил в национальных валютах. Это создавало все более странные аномалии. Например, одни и те же действия, вроде ухода за больным ребенком, ухитрялись классифицировать то как «занятость» (и учитывать в ВВП), то как частную жизнь (и не учитывать) — просто потому, что в первом случае за эту услугу платили в национальной валюте, а во втором — нет. Это вело к прямому отрицанию реальности услуг, оказываемых безвозмездно.

Наконец, идею индустриального века о «полной занятости» заменила идея «полного потенциала», и она-то стала целью информационной эпохи. «Полный потенциал» сводится к тому, чтобы использовать способность человека к обучению и обеспечить возможность полного развития собственных дарований. И так же, как было в случае с «полной занятостью», оказалось, что 100 % потенциала населения достичь невозможно.

Если смотреть ретроспективно, только при высвобождении всего потенциала человеческого творчества, творчества всех людей, можно было бы говорить о какой-то надежде для жителей планеты Земля. Но, вопреки этому, человеческое творчество на протяжении многих поколений было привилегией лишь ничтожного меньшинства: нескольких художников, ученых и других представителей интеллигенции. На нашей планете в 90-х годах было, даже если применить старое однобокое определение занятости, как минимум 700 миллионов «незанятых» человек (взрослых), они не имели постоянной работы. Но если оценить «полный потенциал» в то же самое время, то многие экономические историки скажут, что такового достигало менее 0,1 % населения. Достигших считали чуть ли не гениями. Добавим к этому, что тогда признавали только две из девяти форм разума, и потому в системе образования развивали только их: т. е. вер-бально/лингвистический и логико/математический — оба характерны для Ян. Остальные семь форм разума попросту игнорировались. Так что в развитии ребенка очень редко когда уделяли внимание прочим семи аспектам обучения: музыкальному, пространственному, телесно/кинестетическому, внутриличностному, межличностному, графическому (распознаванию образов) и мистическому [341].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дэйв Томпсон - В 10 раз больше денег для Вас. Тренинг позволит Вам получать в 10 раз больше денег [Владельцам Бизнеса]](/books/662074/dejv-tompson-v-10-raz-bolshe-deneg-dlya-vas-trenin.webp)