Самуил Лурье - Железный бульвар

- Название:Железный бульвар

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АЗБУКА

- Год:2012

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-389-02738-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Самуил Лурье - Железный бульвар краткое содержание

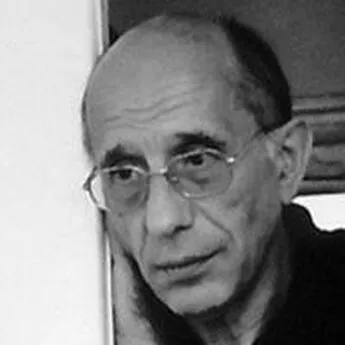

Самуила Лурье называют лучшим современным русским эссеистом. Он автор романа «Литератор Писарев» (1987), сборников эссеистики «Разговоры в пользу мертвых» (1997), «Муравейник» (2002), «Успехи ясновидения» (2002). «Такой способ понимать» (2007) и др.

Самуил Лурье — действительный член Академии русской современной словесности, лауреат премий им. П. А. Вяземского (1997), «Станционный смотритель» (2012) и др.

В новой книге Самуила Лурье, вышедшей к его юбилею, собрана эссеистика разных лет. Автор предпринимает попытку инвентаризации ценностей более или менее типичного петербургского интеллигента. Разбирается, как взаимодействуют в его уме и в окружающей реальности Город и Литература. Фланирует по воображаемым улицам, разговаривает с призраками других авторов и чужих персонажей, строит домыслы о вымыслах, — все как обычно.

«Читать и перечитывать Лурье — полезно для здоровья. Быть может, он и не повысит наш гемоглобин, но собьет наши лейкоциты, ибо его тезис прост: культура возможна».

Дмитрий Савицкий (Париж).

Железный бульвар - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Такое странное существо, как Маленький Человек, могло возникнуть не иначе как из петербургских туманов…

Это был город фасадов, ландшафт для иностранцев — пусть видят: вот, у нас все как у людей, северные Афины, и оштукатурено под мрамор. А за этими фасадами копошилась оргтехника — говорящие, даже пьющие ксероксы в вицмундирах, разные башмачкины и девушкины оповещали пространство империи о благих намерениях властей. Петербург был построен для размножения документов. Переписал десять тысяч бумаг, исходящих и входящих, кончились чернила — спи спокойно, бедняга Башмачкин-Девушкин, на Митрофаньевском каком-нибудь кладбище, пока его не разорят.

После изобретения пишущей машинки Маленький Человек не то что сошел на нет, а как бы растворился в городской толпе, стал жить, как все. Последний раз он явился в литературу даже под женским именем Софья Петровна: в истории про то, как у машинистки издательства был сын, единственный и любимый, восемнадцатилетний, — а в 1937-м его посадили в тюрьму (естественно, за терроризм — за намерение убить Великого Вождя). И как она, в точности наподобие Акакия Акакиевича, обивала пороги значительных лиц…

Есть, говорят, где-то под Токсовом огромный полигон для корабельной артиллерии. Необозримый такой пустырь, по которому десятки лет подряд чуть не ежедневно бьют из всех калибров. На пустыре зарыты многие тысячи расстрелянных. И при каждом разрыве снаряда взлетают в воздух человеческие кости.

И там якобы тоже является иногда Маленький Человек: мечется под огнем, выкликая свою невнятную нелепицу. Все те же четыре слога: у-жо те-бе!

15 января 2003

ОГНИ БОЛЬШОГО ДОМА

Все думаю: стоит ли разрушать Большой Дом — зловещее творение Ноя Троцкого на Литейном, — этот собор, так сказать, Пляса на крови?

Разрушить до основания, вернее — вырвать с корнем, с подземными этажами — размолоть в щебень, вывезти и торжественно захоронить в безлюдной местности груду праха, впитавшего кровь, боль, унижение, отчаяние бесчисленных жертв, — да, это мечта заманчивая.

Здание, где совершено столько злодейств, как бы излучает угрозу, а точнее — внушает страх.

Это же не просто штаб-квартира преступной организации, погубившей значительную часть населения страны. И даже не просто фабрика смерти, где главный конвейер хоть и простаивает пока, но вполне исправен. Наш Ноев ковчег — архитектурный символ массового психоза, дирижируемого полицейским государством…

Но разрушать символы — утеха дикарей. Большой Дом сияет огнями в потемках души каждого взрослого советского человека. На Литейном в декабрьских сумерках ужасен он в окрестной мгле, но уж лучше пусть возвышается там Большой Дом, чем призрак Большого Дома.

Давайте устроим там самый поучительный в мире мемориал — Музей Большого террора. Пригласим лучших историков и дизайнеров. Какой для них откроется простор!

Кабинеты, камеры, карцеры, расстрельные подвалы с красным асфальтовым полом.

Столовая для начальников и костюмерная топтунов.

Орудия пыток и канцелярские принадлежности.

На стенах, на стендах, в специальных витринах — партийные постановления, газеты, плакаты, портреты сексотов и генсеков, картины и книги мастеров социалистического реализма, доносы, протоколы допросов, приговоры.

Для советских вход бесплатный, для иностранцев — за огромные деньги.

Давайте поспешим. Переоборудуем здание, пока оно еще только плачет по нас.

Декабрь 1993

ОФИС В АРЕНДУ

Сколько бы ни выдавали за городскую хронику — чехарду должностей с фамилиями, ничего в Петербурге нет, кроме архитектуры, и ничего не случается, кроме погоды. Вот выглянуло наконец-то солнце, осветило мою с Московским вокзалом окрестность — и опять укоризненно выпятился в небо искалеченный восклицательный знак на углу Миргородской и Полтавской.

Он виден из окна прибывающего поезда — взгляните направо: на серокаменную призму наброшен плашмя параллелепипед в желтой изодранной штукатурке. Увечье и абсурд. Ах, война, что ж ты, подлая, сделала, — мурлычете вы, заталкивая тапочки в дорожную сумку. И выходите в тамбур. Вагон уже плывет вдоль новехонького нарядного фасада, заслонившего неблаговидный пейзаж и уродливую руину.

А это был последний шедевр дореволюционной архитектуры. Последняя православная святыня. Последний символ Российской империи. Последний сигнал исторического времени: дескать, всё! дальше не пойду! завод кончился, пружина проржавела, наступает юбилей… Триста лет царствующей династии. Триста лет с той весны 1613 года, когда в Ипатьевском монастыре, что под Костромой, инокиня Марфа чудотворной иконой Феодоровской Божией Матери благословила своего шестнадцатилетнего сына, боярина Михаила Романова, на царство.

Отсюда и название: собор Божией Матери Феодоровской в память 300-летия дома Романовых.

«Мысль о создании юбилейного храма возникла в 1907 году у „Союза русского народа“, и через два года по всей стране на постройку стали собирать пожертвования, которые принесли 500 тыс. рублей. В 1910-м был проведен конкурс, победителем которого вышел гражданский инженер С. С. Кричинский…»

Храм-памятник. Такая и архитектура: остов — железобетонный, а наружное убранство точь-в-точь древнерусское; первый этаж — в новгородском стиле, второй — копия надвратной церкви Ростовского кремля. Строительные леса убрали ровнехонько девяносто лет тому назад.

«Фасад храма, облицованный белым старицким камнем с орнаментом работы В. И. Траубенберга, украшали на северной стороне родословное древо Романовых и Феодоровская икона, которые по рисунку С. В. Чехонина исполнила из майолики мастерская П. К. Ваулина. Купол собора был покрыт золоченой медью, над входом размещался мозаичный Спас, копия с работы В. М. Васнецова».

Теперь угадайте с трех раз: куда девались майолика, мозаика, золоченая медь? Где расписная лестница со сценами из священной истории, с красивыми дверями из чеканной бронзы? Ажурное паникадило в виде шапки Мономаха диаметром три сажени? Серебряная дарохранительница? Мраморный иконостас? Насчет купола — верней, куполов — вы уже все поняли: храм обезглавлен, а на грудь ему повешен громадный ящик — тот самый параллелепипед; зияет из-под желтой штукатурки багровый кирпич.

Как известно, время тогда, девяносто лет назад, остановилось ненадолго: только чтобы так называемый Серебряный век прочувствовал, что ему — конец. Потом некто Принцип нажал на курок — и стрелки помчались по циферблату вспять.

Но тут, на подворье Феодоровского монастыря, до самого 1932 года было тихо. Оставалась горстка монахов: жили дружно и скромно. Последним настоятелем храма был архимандрит Лев (Егоров). Служил здесь и находившийся на покое архиепископ Гавриил Воеводин. Подвизался иеромонах Вениамин (в миру барон Эссен), отец Серафим Гаврилов, юный иеродиакон Афанасий…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Самуил Лурье - Полное собрание рецензий [litres]](/books/1076062/samuil-lure-polnoe-sobranie-recenzij-litres.webp)