Самуил Лурье - Железный бульвар

- Название:Железный бульвар

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АЗБУКА

- Год:2012

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-389-02738-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Самуил Лурье - Железный бульвар краткое содержание

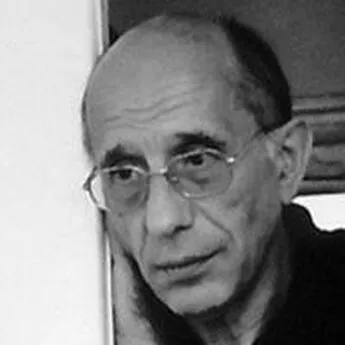

Самуила Лурье называют лучшим современным русским эссеистом. Он автор романа «Литератор Писарев» (1987), сборников эссеистики «Разговоры в пользу мертвых» (1997), «Муравейник» (2002), «Успехи ясновидения» (2002). «Такой способ понимать» (2007) и др.

Самуил Лурье — действительный член Академии русской современной словесности, лауреат премий им. П. А. Вяземского (1997), «Станционный смотритель» (2012) и др.

В новой книге Самуила Лурье, вышедшей к его юбилею, собрана эссеистика разных лет. Автор предпринимает попытку инвентаризации ценностей более или менее типичного петербургского интеллигента. Разбирается, как взаимодействуют в его уме и в окружающей реальности Город и Литература. Фланирует по воображаемым улицам, разговаривает с призраками других авторов и чужих персонажей, строит домыслы о вымыслах, — все как обычно.

«Читать и перечитывать Лурье — полезно для здоровья. Быть может, он и не повысит наш гемоглобин, но собьет наши лейкоциты, ибо его тезис прост: культура возможна».

Дмитрий Савицкий (Париж).

Железный бульвар - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Пьеса была о любви, точней — о влюбленности, — целомудренной, чистой, затаившейся в оттенках интонаций, в несмелой улыбке, в нежном жесте. Это чувство разделял каждый, кто читал газеты и слушал радио. В сельской местности она проявлялась не так отчетливо, но в просвещенном горожанине пламенела, прорываясь при каждом удобном случае, причем независимо от возраста и пола.

Вот пятидесятичетырехлетний Корней Чуковский на съезде ВЛКСМ:

«Вчера на съезде сидел в 6-м или 7-м ряду. Оглянулся: Борис Пастернак. Я пошел к нему, взял его в передние ряды (рядом со мной было свободное место). Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом! А ОН стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его — просто видеть — для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с какими-то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали, — счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы (серебряные) и показал аудитории с прелестной улыбкой — все мы так и зашептали: „Часы, часы, он показал часы“ — и потом, расходясь, уже возле вешалок вновь вспоминали об этих часах.

Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему, и оба мы в один голос сказали: „Ах, эта Демченко, заслоняет его!“ (на минуту).

Домой мы шли вместе с Пастернаком, и оба упивались нашей радостью…»

Эта нежная радость была музыкой пьесы. 27 июля Булгаков читал свое сочинение в театре — на партсобрании. «Слушали замечательно, после чтения очень долго, стоя, аплодировали».

Сталин выждал, пока распределятся роли, пока актеры и автор с женою соберутся в дорогу (решено было, раз действие пьесы происходит на Кавказе, вживаться в образы именно там — для пущей достоверности). Когда поезд отошел от перрона, пьеса была запрещена.

Булгаков не мог не догадываться — как ни скрывал от себя, — что пьеса пустая, скучная, фальшивая. Но только Сталин знал, насколько она лжива. Ложь не коробила вождя, тем более что он сам сочинил изображенные исторические факты, — однако Булгаков не лучшим образом их инсценировал. Несмотря на все свое хваленое мастерство и самые искренние, надо признать, намерения — все же не сумел придать персонажу по имени Сталин истинных, колоссальных размеров. Получился какой-то провинциальный агитатор, рядовой функционер партии, — неудивительно, что окружающие любят его как-то полушепотом, без ужаса и страсти.

Разумеется, никто во всей стране ничего подобного не заметил бы — и, может быть, стоило дать Булгакову и квартиру, и премьеру, и премию, — перо постепенно, глядишь, и отточилось бы, со временем и роман «Мастер и Маргарита» удалось бы довести до приемлемого состояния, — но челюсти не разжимались, и желание дать почувствовать родственнику бывшей приятельницы, кто в действительности персонаж, — пересилило. Сталин поручил передать драматургу, что так явно подольщаться — некрасиво, что «наверху посмотрели на представление этой пьесы Булгакова, как на желание перекинуть мост и наладить отношение к себе». Квартиру, впрочем, велел пообещать.

Молния ударила в августе, 15 числа. В сентябре Булгаков частично ослеп, в марте следующего года умер. Ночами шептал Елене Сергеевне, что Сталин убил его. У нее было свое убеждение: «Погубили писатели, критики, журналисты. Из зависти…»

Как видим, судьба Булгакова сложилась из элементов той же, знакомой нам периодической системы.

Судьба художника в стране победившего тоталитаризма выражает в наиболее чистом виде идею человеческой судьбы вообще — как поиска собственной, личной, осмысленной гибели, как сопротивления принципу энтропии. То ли потому, что мироздание — как ни скучно в это верить — тоже система тоталитарная, то ли тоталитаризм и есть социальная модель, поясняющая действие второго закона термодинамики: вечное возвращение качества в количество — и останавливаются на лету луч и волна, обращаясь в мельчайшего помола межзвездный прах.

Советская реальность удивительно похожа на космическую, как она изображалась в натурфилософских произведениях самых глубоких и грустных романтиков прошлого. Тут нет ценностей, и некому страдать от их отсутствия, и вообще нечего делать мятежному уму, кроме как умолять неизвестно кого:

Дай вкусить уничтоженья,

С миром дремлющим смешай!

Тут властвует рок — олицетворенный государственной властью, — и только художник — пока он художник — пытается ему противостоять, подавляя в себе тягу заснуть навеки (но слышать во сне, как над ним шумит и мечется какое-нибудь растение). Издали, со стороны, это противостояние представляется героическим — и часто сам художник поддается на миг-другой соблазну почувствовать себя трагическим героем. Но у него нет не только выхода — и выбора нет. Он, как правило, не так уж и стремится погибнуть с честью — это его талант ищет спасения, заставляя художника рисковать. Человек, утратив под гипнозом страха и лжи способность различать добро и зло, как ни в чем не бывало — теперь это всем известно — готов к труду, обороне и размножению. Талант же без этой способности различать (иногда ее называют душой; впрочем, и талант — слово необъяснимое) — талант разлагается без нее заживо, мучая художника невыносимо. Художник ничего так не боится, как этой беды, и держится за свою душу до последней возможности. Вот, наверное, почему при общественном строе, материализующем сон отдельно взятого разума, объятого манией целесообразной справедливости, — только художник и погибает, как человек, — если случай смилуется над ним. Но чаще, прежде чем уничтожить художника, — его унижают, как и всех остальных.

В романе Булгакова сатана, уже готовясь покинуть Москву (это конец предпоследней главы), замечает вдруг вдалеке направляющегося к нему по воздуху руководителя партии и правительства.

«— Эге-ге, — сказал Коровьев, — это, по-видимому, нам хотят намекнуть, что мы излишне задержались здесь. А не разрешите ли мне, мессир, свистнуть еще раз?

— Нет, — ответил Воланд, — не разрешаю. — Он поднял голову, всмотрелся в разрастающуюся с волшебной быстротой точку и добавил: — У него мужественное лицо, он правильно делает свое дело, и вообще все покончено здесь. Нам пора!»

Этого места в общеизвестном тексте вы не найдете, хотя Булгаков не вычеркивал его и не изменял. Кто-то — принято считать, что неизвестно кто, — при подготовке романа к первой публикации (в журнале «Москва») выбросил эти строчки, слегка неуместные в 1966-м и как бы ронявшие на автора тень, — заменил другими, своего изготовления.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Самуил Лурье - Полное собрание рецензий [litres]](/books/1076062/samuil-lure-polnoe-sobranie-recenzij-litres.webp)