Владимир Абаринов - Голливуд и Сталин - любовь без взаимности

- Название:Голливуд и Сталин - любовь без взаимности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Абаринов - Голливуд и Сталин - любовь без взаимности краткое содержание

Было время, когда Голливуд снимал просталинские фильмы по собственной инициативе. До «холодной войны» было ещё далеко…

…Цикл «Голливуд и Сталин» завершён. За время своего существования он вышел за предназначенные ему узкие рамки. Но ведь это и хорошо: за плоским экраном удалось увидеть многомерную картину и избежать однозначных оценок. Даже фильмы, в которых нет ничего, кроме голой пропаганды, — это культурные памятники эпохи. Она продолжает жить в этих движущихся изображениях. Круглые жестяные коробки с плёнкой так похожи на консервы — в них хранится время.

Голливуд и Сталин - любовь без взаимности - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А Роберт Робинсон стал знаменитостью и свадебным генералом. Летом 1933 года ему разрешили навестить мать в Нью-Йорке. Он попытался найти работу в США, но оказалось, что из-за огласки сталинградского инцидента он внесен в «черный список». Пришлось вернуться в Советский Союз. В Сталинград он не поехал — устроился на московский подшипниковый завод. Советская пресса опять пропела осанну ему и проклятие капитализму. В следующем году он неожиданно для себя стал кандидатом в депутаты Моссовета: на заводском митинге кто-то из ораторов выкрикнул его имя, и толпа ответила одобрительными возгласами.

Выборы в Моссовет, 1934 г.

Разумеется, такие экспромты были тогда уже невозможны — кандидатура была заранее согласована с высоким начальством.

Альтернативности на выборах не было, и в декабре 1934-го Робинсон был избран. Спустя неделю журнал Time вышел со статьей, которая называла его «угольно-черным протеже Иосифа Сталина».

Избрание скорее напугало Робинсона. По его словам, услышав на митинге свое имя, он

«стоял, словно громом пораженный, и лихорадочно думал: „Что они со мной сделали? Куда я влип? Я американский гражданин, не политик, не коммунист, не одобряю ни коммунистическую партию, ни советский строй. Я не атеист и даже не агностик, верю в Бога, молюсь Ему и предан одному Ему“.» [5] Здесь и далее — перевод Г. Лапиной

Он прекрасно понимал, что ничем не заслужил эту честь, и ее теперь придется отрабатывать. Поэтому он отказался от щедрых даров председателя Моссовета Николая Булганина — отдельной квартиры в центре, дачи и машины.

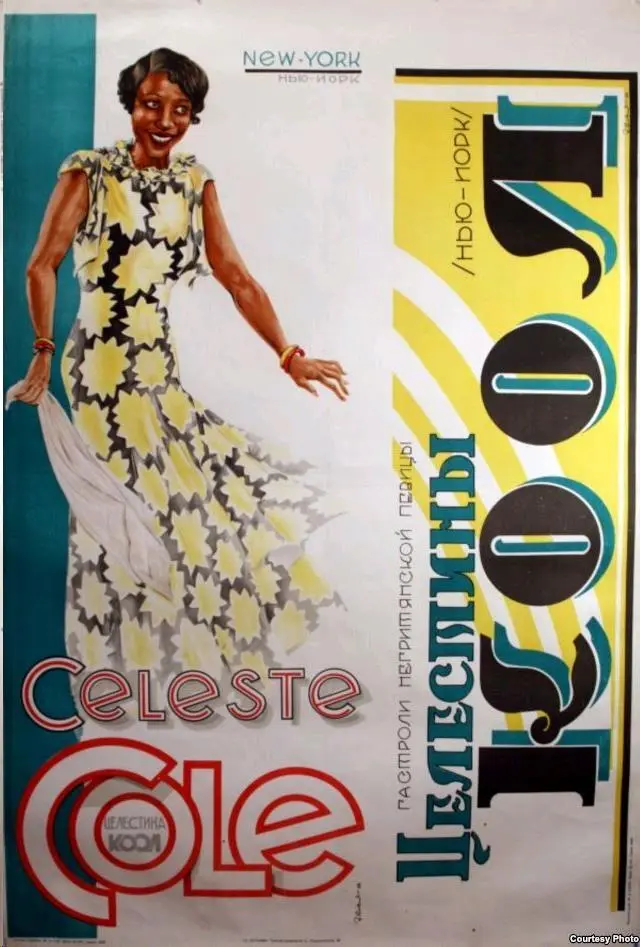

За границу его больше не пускали. Зато он воспользовался своим депутатским статусом и пригласил в СССР племянницу, джазовую певицу Целестину Коул. Она пела в саду «Эрмитаж» с «танго-джазом» Александра Варламова. Варламов тогда только начинал свою карьеру, а Целестина уже сделала себе имя в шоу-бизнесе — в 1931 году она снялась в одной из главных ролей в голливудском фильме The Exile («Изгнанный»), который считается первой звуковой афроамериканской картиной. Александр Варламов написал для Целестины две песни — «Желтая роза» и «Колыбельная» (автор английских текстов — Е. Одаровская), и обе были записаны на пластинки. Именно Целестину Коул играет в мюзикле «Мы из джаза» Лариса Долина.

Целестина вернулась в Америку, а ее дядя прожил в Советском Союзе 43 года.

От асфальтового катка террора его спасла только сугубая осторожность — прошлые заслуги в таких случаях не играли роли. Впоследствии он писал:

Я был начеку каждый раз, покидая мою однокомнатную квартиру, к счастью, я научился этому еще в юности, в Америке. Прошло много лет, прежде чем я научился понимать ход мыслей русских. Я узнал византийские хитрости советской системы и с помощью постоянных тренировок научился не оступаться. Честно говоря, я не сделал ни одного неверного шага.

Какой-то «летчик» подбивал его на кражу подшипников с завода (дефицитная и самонужнейшая деталь для велосипеда), но Робинсон решил, что его провоцирует НКВД, и отказался… Какие-то барышни изображали пылкую страсть, но он уклонялся и от плотских утех…

Он окончил вечернее отделение Московского автомеханического института (ныне — Московский государственный машиностроительный университет), работал во время войны в эвакуации, стал изобретателем-рационализатором.

В годы «холодной войны» в советской пропаганде снова оказалась востребованной антирасистская тема. В 1947 году Роберт Робинсон получил приглашение сняться в фильме «Миклухо-Маклай» в роли папуаса Малу.

В том же году его пригласили консультантом в театр имени Вахтангова на постановку пьесы американских драматургов Джеймса Гоу и Арно д'Юссо «Глубокие корни». Сюжет пьесы был более чем актуален: афроамериканец возвращается со Второй мировой войны победителем немецких расистов, но сталкивается с прежним, американским расизмом. Но режиссеру Александру Габовичу этого мало: не может белая женщина отдать своего младенца на попечение черной кормилицы! Робинсон терпеливо убеждает его, что так оно обычно и бывает (вспомним хотя бы фильм «Унесенные ветром»), но режиссер кричит: «Не верю!» На этом хождение Робинсона в советский шоу-бизнес закончилось.

Каждый год Робинсон подавал заявление на выезд, и из года в год получал отказ.

Лишь в 1973 году, при Брежневе, ему разрешили съездить в Уганду. Приглашение выправил угандийский посол в Москве Маттиас Лубега, с которым Робинсон свел знакомство. У СССР с Угандой тогда была дружба, но отъезд удался с третьей попытки. Диктатор Иди Амин лично принял Робинсона и предложил ему должность преподавателя колледжа, гражданство, дом и машину. От гражданства Робинсон вежливо отказался — он хотел восстановить американское. В 1986 году он наконец стал снова гражданином США, вернулся в страну и написал книгу «Черный о красных», изданную и по-русски. Вот итог его советской одиссеи:

Все время, что я жил там, и это при том, что у меня было много друзей, я никогда и никому не осмелился открыть душу. В доме, где я жил, было 18 квартир, в каждой по 2–3 семьи, всюду были стукачи, которые шпионили за мной — Робертом Робинсоном, следили, подслушивали, а потом сообщали о каждом моем телодвижении и звуке изо дня в день, из года в год. Я приспособился ко всему этому, даже к жизни в одиночестве: у меня не было женщины, которая согрела бы мою постель, не было детей, которые могли бы меня обнять и назвать папой. Я привык ко всему, кроме одного: я никогда не смог привыкнуть к расизму в Советском Союзе, этот расизм постоянно испытывал мое терпение, постоянно покушался на мое чувство самоуважения. Этот расизм был намного яростнее, чем все, с чем я сталкивался в юности в Соединенных Штатах, этот расизм обжигал мою кожу и плоть. Но как было противостоять тому, чего официально не существовало? Я оставался объектом расизма, несмотря на все мои советские медали, почетные грамоты, даже заслужив признание этой страны как инженер-изобретатель, радикально увеличивший производительность. Как эксперт, я могу сказать, что один из самых больших мифов, когда-либо запущенных в оборот кремлевским аппаратом пропаганды, — это то, что советское общество свободно от расизма. [6] В работе над этой частью цикла использованы книга The Foresaken. An American Tragedy in Stalin’s Russia by Tim Tzouliadis, Penguin Press, 2008, материалы блога Ивана Куриллы (Волгоградский государственный университет), статья В.В. Павловой «Повседневность и быт иностранных рабочих и специалистов в Союзе ССР (конец 1920-х — 30-е годы)» (Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского, 2012, № 27).

Интервал:

Закладка: