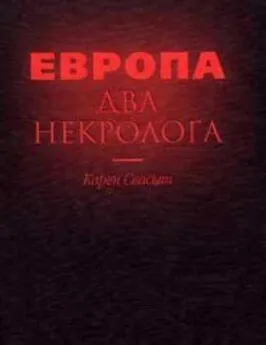

Карен Свасьян - Европа. Два некролога

- Название:Европа. Два некролога

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Evidentis»

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карен Свасьян - Европа. Два некролога краткое содержание

Эта книга, состоящая из двух частей, представляет собой две книги, точнее — две версии одной и той же книги.

В первом варианте она была написана осенью 1996 года и тогда же издана в Базеле. Перечитав её по некотором времени, я подумал, что смог бы написать её заново: не переделать, дополнить, изменить, а именно снова написать. Так она и вышла в новой версии весной 1998 года в том же базельском издательстве Rudolf Geering. Измененным оказался только подзаголовок, определивший всю разность линий визирования и прицельных дальностей обеих версий. Поминки по Европе, увиденные сначала в оптике «одной близящейся катастрофы», справлялись вторично в «память об одном упущенном выздоровлении».

Повторяю: речь шла не о дополнении, а о новой попытке; потеряй я рукопись и появись у меня охота восстановить потерянное, я бы, разумеется, восстанавливал его не по памяти и не по осколкам, как некую упавшую с подставки и разбившуюся статуэтку, а с нуля и «снова в первый раз».

Европа. Два некролога - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Социальный человек изживает свою способность представления, чувствования и во- ления как экономическую жизнь, моральную жизнь и правовую жизнь. Понятно, что хаотичное или произвольное смешение этих членов в социальном ведет к тем же абсурдностям, что и в отдельно–человеческом. Честь и хвала здоровому инстинкту, оберегающему нас от эмоций там, где нам пристало бы анализировать, или от волеизъявления там, где уместно было бы дать волю чувствам. Нормальные люди так же мало подвержены аффектам чувств, скажем, при виде таблицы умножения, как и «волевым усилиям» при уютной прогулке по лесу. Право на неадекватные реакции нормальные люди оставляют за контингентом психически больных или за клоунами, смешащими юных зрителей вкупе с их бабушками. Надо лишь перевести взор с частно–человеческого на социальночеловеческое, чтобы почувствовать себя поставленным перед выбором отдать предпочтение тем или другим. Спрашивается: если мы юридически регулярно вмешиваемся в духовное или подчиняем правовые отношения экономическим факторам или делаем еще что–то в этом роде — всё ли у нас, как социальных существ, в порядке с головой или мы только клоуны? (В последнем случае пришлось бы отгадывать: кого мы смешим?) Если наша сопротивляемость абсурду и срабатывает еще с грехом пополам в частной жизни, то в социальной жизни приходится искать её с фонарем среди дня. Достаточно еще раз поместить сказанное в конкретный контекст, чтобы довести его до последней черты ясного. Ни один человеческий организм, к примеру, не прожил бы дольше минуты, приведись ему физиологически функционировать на тот же лад, что и социальному организму. Ну, скажем, если бы либеральные болтуны взялись лучше, «демократичнее», отрегулировать обмен веществ, или если бы хирургу пришлось до операции терпеливо выслушивать мнение пациента и безуспешно убеждать его в том, что это «перитонит» и значит «надо резать». Аналогичное (хотя и не в столь убойной перспективе) значимо и для душевной жизни. Если бы в личных душевных состояниях руководствовались теми же стандартами, каковые находятся в конституциях государств, то случай, очевидно, представлял бы интерес скорее для психиатра, чем для социолога. Но то, что физиологически было бы подобно смерти, а психологически слабоумию, социологически носит название: общественный договор. Так далеко зашли мы с нашим культом относительности. Голая неприкрашенная альтернатива напрашивается сама собой: либо мы теряем последние остатки адекватности, полагаясь во всем только на головное мышление, либо мы оставляем современную голову сидеть на плечах и делаем ставку единственно на — старый добрый нос.

Следующий вопрос на засыпку мог бы со всей серьезностью стать темой для звонков телезрителей: где следует зажимать нос — где воняет или на свежем воздухе? Современные суперумники–клерки привыкли переносить подобные темы в референциальную плоскость всякого рода «как когда!», оставляя в силе обе возможности. Но важно (пока!) не это, а то, что «сам» нос ведет себя нереференциально и в режиме абсолютной автономности. Нос держится своего первофеномена и реагирует здоровым чохом на всякие дурости академических и прочих недоумков. Вопрос, нуждаемся ли мы в соци- ал–гётеанизме, столь же нелеп, как вопрос: нуждаемся ли мы в хлебе. В том и другом случае решает чувство голода. Другое дело, способны ли мы голодать «по Гёте» столь же сильно, как и по хлебу. Ощущать духовное, как потребность, как нужду, и реагировать на него с быстротой инстинкта. Гёте оттого и предстает потрясенным современникам больше, чем человек, что присутствие его духа наблюдается и там, где у большинства людей хозяйничают инстинкты. Гётева врожденная неприязнь к головному мышлению проистекает из его потребности мыслить всем телом, и да: как всё тело. Теософия гёте- анизма идентифицирует эту потребность (в её ближайшей перспективе) как самодух, понимая под последним аннексию астрального тела (= психоаналитическое бессознательное) мыслительной способностью. Одним из опознавательных знаков этого усвоения является то, что мы начинаем жить в мышлении столь же интенсивно и телесно ощутимо, как в инстинктивной жизни. Мышление, потребность в котором для большинства людей столь ничтожна, что отсутствия его они не замечают даже и тогда, когда им об этом говорят, оказывается вдруг таким же, если не более сильным, elan vital, как биологические влечения. И если возразят, что подобный уровень сознания представляет собой скорее идеал, чем реальность, то это возражение бьет совершенно мимо цели. Ибо речь идет не о каком–то конечном пункте в конце пути, а о самом пути. Никто ведь не спрашивает: как и когда можно стать «Гёте»? — но только: а есть ли потребность в «Гёте»? И: можно ли вообще жить без «Гёте»? Выдержать без «Гёте» не дольше, чем без хлеба? Кто не может жить без «Гёте», тот живет уже «в» Гёте. Его жизнь, даже если она и походит на эмбрион в сравнении с гётевской, коренится в том же стремлении, что и последняя: в стремлении стать самодухом. Из этой очевидности вытекает другая, именно, что оздоровление социальной жизни может начаться лишь там и тогда, где и когда названное стремление предстает основополагающим феноменом социального.

В «Основных чертах социального вопроса» оно обнаруживается там, где его меньше всего можно было бы ожидать: не среди философов, теологов, художников, литераторов, университетских профессоров, завсегдатаев клубов, франтов, маменькиных сынков, всякого рода жонглеров и канатоходцев духа, но (1919!) у пролетариев. «Современное пролетарское движение нашей эпохи — как, может быть, никакое другое из подобных движений, известных в истории — является движением, возникшим из мысли» [149] .

И, что особенно важно, сохраняющим верность мысли. Некий парадокс заключается в том, что «очень многие высокообразованные люди живут в противоречии с наукой, тогда как необразованный пролетарий руководствуется в своем жизнепонимании такой наукой, которой он, возможно, вовсе не обладает» [150]. Можно в дополнение к этому парадоксу поразмыслить о следующей исторической параллели: подобно тому как физически воплощенная в теле сущность Христа была окружена не высокоучеными мужами эпохи, а простыми людьми, так и эфирно являющаяся сущность Христа обращается не к высокообразованным собственникам культуры, но к пролетариям [151]— в эпоху, когда соблазненные ариманиче- ским марксизмом рабочие в Европе и мире хватались за оружие, чтобы кровавыми банями и массовой резней добиться желанного причастия, пресуществления камней в хлеб. Нельзя не воздать должное уму Аримана, который утоляет жажду знаний (голод!) пролетариев, подавая им — через Люцифера — знания в форме различных идеологий. Рудольф Штейнер: «Господствующие классы не признают себя виновниками распространения в среде пролетариата того мировоззрения, которое ныне враждебно им противостоит. Но они действительно являются его виновниками, потому что из своей собственной духовной жизни они смогли передать пролетариату только такое наследие, которое неизбежно должно быть им воспринято как идеология» [152]. Идеологией называется извращенное причастие, в котором хоть и дается обещание превратить камни в хлеб, фактически же в камни превращается хлеб.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: