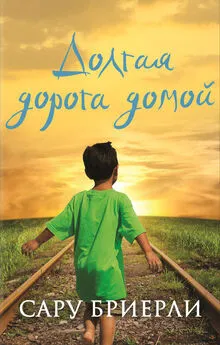

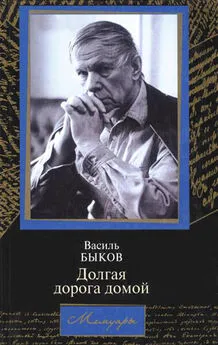

Василь Быков - Долгая дорога домой

- Название:Долгая дорога домой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ; Харвест

- Год:2004

- Город:Москва; Минск

- ISBN:985-13-4015-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василь Быков - Долгая дорога домой краткое содержание

Аннотация издательства: Василь Быков (1924–2003) — прозаик, драматург, киносценарист, литературный критик, публицист, общественный деятель. Народный писатель Беларуси, президент Белорусского ПЭН-Центра, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, Государственных премий СССР и БССР, многих престижных литературных премий. Творческая судьба В. Быкова — непревзойденный образец гражданского мужества, нонконформизма, стоицизма. В советской литературе он явился первооткрывателем так называемой окопной правды о войне. Писатель — несомненный лидер мировой «военной» прозы второй половины XX века. Эта книга — воспоминания писателя о пережитом почти за 80 лет его богатой событиями жизни. Василь Быков рассказывает о наиболее ярких страницах своей биографии, дает оценку общественно-политическим и культурным процессам, которые происходили на его глазах.

Долгая дорога домой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А на зорьке меня уже подняли: нужно было подготовиться к новому рывку вперед. Из населенного пункта, в котором закрепился противник, в нашу сторону летели разноцветные трассы. Выбить его на этот раз мы не смогли и вынуждены были залечь. До ближнего боя не дошло. Немцы не любили его, предпочитая вести губительный огонь издалека. На сей счет они были мастера, ничего не скажешь. Это у нас учили солдат делать всего шесть-восемь выстрелов в минуту из устаревших винтовок, что было очевидной глупостью. Немцы же секли автоматными очередями без счета, а их пулемет МГ-42 производил в минуту 1000 выстрелов.[61] Немецкие минометчики навешивали в воздухе по 12 мин: первая еще не успевала взорваться, а уже вылетала двенадцатая. Естественно, под таким огнем долго не выживешь. Через день-другой боев или в земотдел, или в здравотдел — невесело шутили фронтовики.

У нас плотность стрелкового огня была совсем иной. Прежде всего не хватало боеприпасов. И не только потому, что подвозили плохо. То, что имел при себе рядовой солдат (в подсумках ли, в магазинах), можно было расстрелять за несколько минут. А куда еще мог он сунуть патроны? Разве что за пазуху, в карманы. У немцев для этого служили сапоги с широкими голенищами, в которые они наталкивали запасные автоматные магазины. Наш же автоматный диск в сапоги не лез. Да и большинство солдат у нас носило ботинки с обмотками. Поэтому в поле, в цепи, пехота стреляла редко — экономила патроны для боя в населенных пунктах. Да и там, считалось, тоже больше нужно действовать штыком, ибо пуля — дура, как учил великий Суворов. Но и немцы сосредоточенным огнем прижимали к земле или снегу нашу атакующую пехоту и не подпускали ее к своей обороне. Поэтому штыковой бой, приемам которого так усердно учили солдат и курсантов в запасных полках и училищах, на войне практически не применялся (также, кстати, не нашли применения и противогазы, которые кое-кто протаскал с собою до самого конца войны). Не слишком часто появлялись на фронте и знаменитые «катюши». Чтобы подвезти для них боезапас, требовалось много автомашин, а с горючим было туго. Нас, пехотинцев, поддерживала в основном артиллерия малого и среднего калибра — сорокапятки и 76-миллиметровые пушки на конной тяге. Но лошади на войне жили, пожалуй, еще меньше, чем люди…

Еще в начале зимы я совершил первую попытку вплотную познакомиться с артиллерией. Произошло это после того, как случайно наткнулся на брошенную сорокапятку. Незадолго перед этим в той стороне раздавались отрывистые выстрелы немецких танковых пушек, и артиллеристы, должно быть, или не выдержали огня, или погибли: невдалеке лежало несколько трупов. А пушка была цела, и снаряды поблескивали в открытом ящике. В Саратове нам показывали, как[62] стрелять из этого орудия. И я решил попробовать в боевой обстановке. Начал стрелять. Но не по танкам — по немецкой пехоте, державшей оборону в ближнем селе. С помощью молодого солдата расстрелял все снаряды. Жаль, сорокапятку эту мы не смогли взять с собой.

Отдохнуть нам дали совсем немного — началась Кировоградская операция. За нее маршал Конев получил орден Ленина, о чем о гордостью написал, полемизируя с автором романа «Мертвым не больно». По его мнению и по мнению Сталина, операция эта прошла весьма успешно. Может быть, если смотреть из Кремля, так оно и было. Но существовал и другой взгляд — взгляд солдата, лежавшего в наскоро вырытом окопе в снежном поле, залитом кровью, исполосованном гусеницами танков, поле, на котором был почти полностью разгромлен наш стрелковый полк. Там погибли командир моей роты лейтенант Миргород, комбат капитан Смирнов, командир полка майор Казарьян, десятки солдат и офицеров.

Нашу дивизию с ходу ввели в прорыв. В дневное время мы вели огневые бои, а по ночам наступали, стараясь вклиниться в разрывы между флангами оборонявшихся. Удавалось это не везде: немцы упорно сопротивлялись. В наступлении не спали порою целыми сутками. Иногда — ни одного часа. Это, между прочим, одно из изобретений советской военной науки — принудить солдата обходиться без сна. Думаю, ничего подобного не было и нет ни в одной армии мира.

Так вот, сонные, топаем по наполовину заметенному шляху, многие спят на ходу, спотыкаются, падают. Хлесткий мат поднимает их, и люди, едва разлепив ресницы, бредут дальше. Один раз я на таком марше чуть было не попал к немцам. Помню: дорога, пронизывающий ветер, страшная, валящая с ног, усталость. И вдруг… Теплый летний день. Вокруг меня качаются и шумят листвою деревья. Широкая аллея упирается в стену какого-то здания, похоже, замка. А в ней чернеют ворота. Вхожу в них — и… и внезапно слышу отчаянное: «Куда прёшь? Ложись!» Мгновенно просыпаюсь. В кювете у дороги — наши разведчики. А впереди маячат[63] голые деревца лесопосадки. Оказывается, там немцы. Если бы не крики разведчиков, я бы наверняка попал в плен. В полку бы сказали: «Перешел к немцам». А кто знал, в каком я был состоянии? Такие случаи, когда кто-то из наших, сам того не желая, заходил или заезжал в немецкие боевые порядки, бывали нередко: обстановка быстро менялась, особенно в наступлении. Так что даже генералы иной раз оказывались в плену.

Очередное происшествие на ночном марше касалось уже не меня одного. Начальник штаба полка завел нас не туда, куда было приказано. Остановились, начали ориентироваться. А попробуй сделать это ночью да еще в степи. Вокруг — полутьма, ни одного ориентира, только неубранная кукуруза и белые от снега подсолнухи шелестят на ветру. А тут, откуда ни возьмись, — генерал на «виллисе». Кто он был, не могу сказать. Может, командир дивизии. Наорал на начштаба, сорвал с него погоны и давай бить. Пока всё это происходило, мы хоть немного полежали на снегу. А потом — опять марш. На рассвете вышли к саду под горою, название его запомнилось мне: Большая Северинка. Наверно, потому, что судьба и здесь пощадила меня, оставив лишь зарубку в памяти. Там, возле крайних хат, я приглядел ямы, из которых летом, очевидно, брали песок. Взвод сразу же занял эти неожиданные укрытия. Когда окончательно рассвело, вдалеке стали видны здания и заводские трубы. То была окраина большого города — Кировограда. Но и немцы увидели нас и начали обстреливать из тяжелых минометов, не давая никому выйти из села. В моем взводе потерь не было. А из тех, кто задержался в Северинке, кое-кого ранило и убило, в том числе несколько офицеров нашего полка.

К вечеру минометный обстрел прекратился. Командир батальона капитан Смирнов приказал всем нам построиться в колонну и повел по одному ему известному маршруту. После того, как мы перестали слышать выстрелы и разрывы, почувствовали себя свободнее, да и на душе стало поспокойней. И вот, идем по большаку, петляющему между снежными сугробами.[64] Довольно светло, хотя луны еще не видно. Я шагаю вместе со вторым взводным, который недавно прибыл в роту. Он — старший лейтенант, артиллерист, из окруженцев. Поэтому и послали в пехоту — на перевоспитание. Впереди — комбат, чуть поодаль — разведка, а мы — в середине колонны. Можно расслабиться. Бой глухо гремит где-то, в стороне, а вокруг нас вроде тихо. Вдруг смотрю — рядом, в невысоких зарослях, замелькали какие-то фигуры. Я еще не успел толком их разглядеть, как одна за другой полоснули автоматные очереди — трассирующими по всей колонне. Кинжальный огонь. Тут черт знает, что началось… По приказу комбата в случае нападения наша рота должна была разворачиваться слева от дороги, а другие — справа. Но как действовать в такой неразберихе? Я поначалу тоже вместе со всеми упал на снег. Сжимая автомат, пожалел, что у меня лишь один диск. Почему остался с одним — это целая история.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Пол Андерсон - Долгая дорога домой [Долгий путь домой, У них нет мира]](/books/114783/pol-anderson-dolgaya-doroga-domoj-dolgij-put-domo.webp)