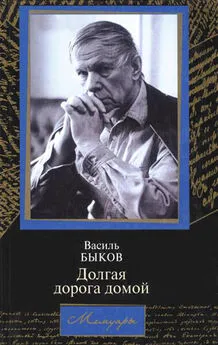

Василь Быков - Долгая дорога домой

- Название:Долгая дорога домой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ; Харвест

- Год:2004

- Город:Москва; Минск

- ISBN:985-13-4015-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василь Быков - Долгая дорога домой краткое содержание

Аннотация издательства: Василь Быков (1924–2003) — прозаик, драматург, киносценарист, литературный критик, публицист, общественный деятель. Народный писатель Беларуси, президент Белорусского ПЭН-Центра, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, Государственных премий СССР и БССР, многих престижных литературных премий. Творческая судьба В. Быкова — непревзойденный образец гражданского мужества, нонконформизма, стоицизма. В советской литературе он явился первооткрывателем так называемой окопной правды о войне. Писатель — несомненный лидер мировой «военной» прозы второй половины XX века. Эта книга — воспоминания писателя о пережитом почти за 80 лет его богатой событиями жизни. Василь Быков рассказывает о наиболее ярких страницах своей биографии, дает оценку общественно-политическим и культурным процессам, которые происходили на его глазах.

Долгая дорога домой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В мире начиналась широкомасштабная «холодная война» с перспективой перерасти в горячую. Советскому Союзу потребовалось больше солдат и офицеров. Слонимская артиллерийская бригада преобразовывалась в дивизию и, конечно же, без артиллериста лейтенанта Быкова никак было не обойтись.

Армию застал почти той же, какую покинул два года назад. Лишь разговоры об угрозе со стороны Запада стали более мрачными,[145] нагнетали обстановку опасности, а так прежние несуразицы, тупая муштра, нехватка всего самого необходимого — от транспорта до шинелей. (Половину зимы ходил в ватнике с наскоро пришитыми погонами на плечах.) Более свирепым стал режим секретности, такого не было даже в годы войны. Засекречены были все наставления, инструкции, приказы. Если для проведения занятий требовалось какое-либо наставление (а оно требовалось каждый день), надо было утром получить его под расписку в секретной части, а вечером сдать. Было немало путаницы, неразберихи, и несколько офицеров на этом погорели. Один из наших комбатов, чтобы каждый день не бегать в штаб за наставлением, кое-что переписал из него в свой блокнотик. И потерял его в поле во время занятий. Правда, блокнотик этот не был зарегистрирован, и комбат особенно не беспокоился. И, бывает же такое, блокнотик нашел какой-то колхозник и сделал доброе, как он думал, дело: отвез блокнотик в Слоним, в штаб дивизии. Там быстро установили, чей это блокнотик, и через месяц с комбата сняли погоны.

Зиму я прослужил в Слонимской дивизии, квартировал в Альбертине у милой старушки. Ежедневно осточертевшие полевые занятия, в мороз, в метельную непогодь, — зима выдалась суровая. Наконец — долгожданная весна, пригрело солнышко, и Быков получает новый приказ: отправиться для дальнейшего прохождения службы на Дальний Восток.

Дальневосточный отрезок моей жизни остался в памяти как что-то уродливое, ирреальное, нелепое.

С одной стороны, обычная солдатчина, казенщина, тупая муштра, с другой — совершенно иной климат, экзотическая природа, совсем не похожая на всё, что видел прежде. И весь уклад тамошней жизни иной, непривычный, резко отграниченный от европейского. Всё это усугубляло тяготы солдатчины, делало ее невыносимой.

После долгого путешествия по железной дороге через Урал и всю Сибирь, после продолжавшегося целый месяц томления в казармах Второй Речки под Владивостоком (в тех[146] самых казармах, где в конце 30-х годов был пересыльный лагерь заключенных, в котором умер русский поэт Осип Мандельштам), после путешествия по Японскому морю в душном твиндеке грузового судна прибыл, наконец, на место своего назначения — в поселок Головнино на южной оконечности острова Кунашир. Прибыл я туда не один — с женой, Надеждой Андреевной, недавней выпускницей Гродненского пединститута, которая вынуждена была отправиться со мной в неведомые дальние края.

С моря поселок Головнино выглядел деревушкой: низенькие избушки, разбросанные по берегу на фоне величественной, поросшей лесом горы с японским названием Тятя-яма. (Любопытно, что яма по-по-японски — гора. Когда-то Тятя-яма была вулканом.) С берега в море врезался деревянный пирс, на котором стояли несколько солдат, встречавших судно. Солдаты сказали мне, где находится штаб полка, куда я должен был явиться.

На этом диком, гористом, заросшим елями и бамбуком острове мне суждено было промучиться целых три года…

Нашим с Надеждой Андреевной жильем была тесная каморка в деревянном, из досок, как все здешние строения, домике. Вместо стульев — деревянные ящики, крышка одного из ящиков была прикреплена к подоконнику и служила столом. Посреди каморки стояла железная печурка с проржавевшей жестяной трубой, выведенной в подстрешье. (Однажды из-за этой ржавой трубы загорелась гонтовая крыша, но, к счастью, это увидел хозяин домика, который шел домой со службы, и пожар сразу был потушен?) Домик стоял на самом берегу океанского залива, волны Великого Тихого океана плескались у подворья. Правда, залив, на берегу которого стоял поселок, был не очень глубокий, полный морских водорослей, которые во время отлива толстым ковром устилали черный прибрежный песок. Иногда море выглядело красивым, особенно в погожие дни, но таких дней было мало, почти постоянно бушевали штормы, в студеную пору мело снегом — поселок заметало по самые железные трубы. Неуютно, недобро выглядел Великий океан, а с противоположного берега Кунашира видны были суровые заснеженные горы японского острова Хоккайдо.[147] За ним тоже было море, а уж за ним Азиатский материк и где-то далеко-далёко — Европа. Беларусь грезилась в невообразимой дали, становилась миражом в необъятной морской пустыне, и от этого чувства непреодолимой отдаленности часто сжималось сердце. И не только у меня. Порой случались самоубийства, особенно среди молодых солдат и молодых офицеров. Многие мои сослуживцы недоумевали: «Почему? В чем причина?» Я знал, почему. Абсолютная оторванность от привычного быта, от родной природы, одиночество, насильственная отрешенность от цивилизованного (европейского) мира были той психологической причиной, которая толкала наиболее ранимые, чуткие натуры на самоубийство. Спасти от этого психологического сиротства могла бы дружба, землячество. Но в Головнино нашелся лишь один мой земляк, солдат Барсукевич, родом из-под Гродно, — с ним мы изредка перебрасывались парой слов на родном языке. Но вскоре судьба разлучила меня с Барсукевичем.

На первых порах там, в Головнино, во мне еще возникали какие-то литературные устремления, пробуждалась уже полузабытая тема войны. Написал несколько рассказов и отправил их в Минск, в редакцию журнала «Полымя», на имя Михася Лынькова, прозу которого любил издавна. Почему-то подумалось, что отзыв Лынькова будет положительный. Довольно быстро (всего лишь через три месяца) получил ответ — подробный разбор моих рассказов на нескольких страницах. Как я теперь припоминаю, рассказы были довольно слабые, и Михасю Тихоновичу потребовалось немало такта, чтобы сказать о них то, чего они стоили, и в то же время не задеть авторское самолюбие. Автор это почувствовал и перестал писать. Надолго.

Заедала рутина службы: занятия, занятия, занятия… Наряды… Досмотр оружия и техники… Особенно угнетала политподготовка — святое дело в Советской Армии. Впрочем, рутинные обязанности службы и даже политзанятия отошли на второй план — почти всё лето 1950 года ушло на перевозку боеприпасов. Огромные океанские сухогрузы чуть ли не каждую неделю появлялись на нашем рейде,[148] и мы на лодках-кунгасах переправляли доставленные сухогрузами ящики с боеприпасами (тысячи ящиков) на берег, затем отвозили их в глубь острова в специальные хранилища. Судя по всему, наше командование готовилось к новому Порт-Артуру.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Пол Андерсон - Долгая дорога домой [Долгий путь домой, У них нет мира]](/books/114783/pol-anderson-dolgaya-doroga-domoj-dolgij-put-domo.webp)