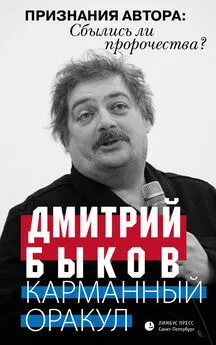

Дмитрий Быков - Карманный оракул (сборник)

- Название:Карманный оракул (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство К.Тублина («Лимбус Пресс»)a95f7158-2489-102b-9d2a-1f07c3bd69d8

- Год:2017

- Город:СПб

- ISBN:978-5-8370-0803-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Быков - Карманный оракул (сборник) краткое содержание

В новую книгу Дмитрия Быкова вошли статьи, которые на протяжении последних лет были опубликованы им в различных периодических изданиях («Профиль», «Компания», «Собеседник»). Большинство статей сопровождает авторский комментарий – взгляд из сегодняшнего дня. Сборник составлен как корпус исторических прогнозов – какие-то предсказания сбылись, где-то автор ошибся, где-то только начинают очерчиваться тенденции предреченных процессов, а в некоторых случаях возможность оценить пророческие способности автора отсрочена на неопределенное время.

Карманный оракул (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мы так живем не потому, что нас ограбили, изнасиловали, обманули по телевизору (которому никто не верит, потому что он не СМИ, а нечто вроде фона, ветра, явления природы). Мы так живем потому, что нам так нравится, потому что, если бы не нравилось, мы бы так не жили. Вот жить, как в девяностые, нам не понравилось, и мы так больше не живем. Никто никому не мешает уехать, добиться справедливости в отдельном вопросе либо даже скинуть власть, если вдруг надоест. Но хватит уже рассматривать русский народ как объект чьих-то манипуляций и воздействий: это так же глупо, как считать весь Майдан результатом раздачи американских печенек. На Майдан выходили потому, что считали нужным. Мы тоже так живем не из-за Путина и не из-за телевизора. Все, что человек может изменить и предпочитает терпеть, – его личный выбор и личная заслуга. И пока мы этого не поймем – надеяться на какое-нибудь изменение местной парадигмы бессмысленно. Подождите, количество довольных еще дойдет до девяноста процентов, и предметом для гордости (за отсутствием свершений) станет проживание в данной стране, а также другие данности вроде ее истории и природы.

Я вообще не люблю жалоб. В жалобы пар уходит, как в гудок: растрачивается энергия – пусть даже это энергия жалости к себе, расчесывания собственных язв, – которая могла бы пойти на переустройство собственного быта. Даже климат не является непреодолимым препятствием: не нравится тебе этот климат – живи в другом. Слава богу, никто не держит. Если нет больных нетранспортабельных родственников – переезжай из вечной зимы, да и дело с концом. Никакой страдающей России не существует в природе, и даже главный жанр местных частушек – «страдания» – имеет сугубо издевательскую природу: «Я страдала, страданула, с моста в речку сиганула». Но ведь это ты сама, никто не толкал же?

Один мой друг, когда врач ему говорил: «Вы страдаете ожирением», парировал: «Это вы им страдаете, а я им наслаждаюсь». Это Америка страдала бы от тирании (и страдала бы недолго, потому что быстро изменила бы ситуацию). А Россия ею наслаждается, потому что может ничего не делать – и кто-нибудь всегда будет виноват: сегодня Америка, завтра Путин. Страдает при этом, кажется, один Путин, которому, в отличие от всех нас, деваться уже действительно некуда.

Сбылось абсолютно. Уровень довольства не зависит от качества жизни и возрастает неумолимо. Такова особенность опросов, конечно, но факт тот, что недовольство просыпается лишь после перемен. Вероятно, считается, что инициаторы перемен в любом случае должны за них расплатиться, ибо взяли на себя ответственность за будущее. Тот, кто ответственности не признает, в России от нее освобождается – это главный закон местного поведения.

Learn, we are fun!

[2]

Информационных поводов до российской премьеры «Левиафана», намеченной на февраль, как минимум два. Во-первых, он получил премию американских кинокритиков, а 15 января, уж будьте уверены, войдет в шорт-лист иностранных кандидатов на «Оскара». И на самого «Оскара» у него прекрасные шансы – в последнее время там побеждали картины много слабее и, так сказать, несвоевременнее. А во-вторых, его пиратским образом выложили в Сеть, и картина сделалась общедоступна за месяц до российского показа, хотя отдельные счастливцы видели ее в Каннах, на «Кинотавре» и нескольких московских показах для избранных. Александр Роднянский, один из продюсеров фильма, полагает, что его выложил в Сеть кто-то из бесчисленных отборщиков: честно говоря, на месте Роднянского и Мелькумова я бы только радовался. В нынешних обстоятельствах шансы «Левиафана» на широкий российский прокат – if any – исчезающе малы, а так есть надежда, что его увидят хоть в тех же северных провинциях, в которых и о которых он снят. Конечно, такое красивое кино (оператор Михаил Кричман) надо смотреть на большом экране, а еще лучше в Каннах, но такая возможность будет явно не у всех, так что пиратам спасибо. Иногда мне даже кажется, что Роднянский с Мелькумовым все поняли и сами растиражировали кино, которое в противном случае запросто могло остаться легендой, даже получив «Оскара». Ведь «Золотая пальмовая ветвь» за сценарий у него уже есть, а намеченная в октябре российская премьера отодвинулась на три месяца.

Как бы то ни было, я посмотрел самую титулованную, ожидаемую и качественную российскую картину последнего времени. «Левиафан» – мрачное и сильное кино, по которому когда-нибудь будут судить об атмосфере путинской России. Те, кто в ней не живут, судят уже сейчас. Он несколько созвучен – бессознательно, потому что долго делался, – раньше вышедшим «Майору» и «Дураку» Юрия Быкова или, допустим, «Жить» Сигарева, но сделан на порядок лучше: «Майор» и «Дурак» – качественная кинопублицистика про коррупцию и раздолбайство, а «Левиафан» все-таки про страну и где-то даже про человечество. Фильм Сигарева – интересный режиссерский опыт талантливого драматурга; «Левиафан» – хорошее европейское кино, с лейтмотивами, образами, мощными актерами, точными диалогами и долгим послевкусием. Звягинцев пока единственный, кто отважился высказаться об отпадении России от Бога и о том, какую роль сыграла в этом официальная церковь, – за одно это фильм можно было бы назвать выдающимся событием и отважным поступком, но отвагой, слава богу, его достоинства не исчерпываются. Это кино производит впечатление, да, и все-таки к этому впечатлению примешивается раздражение, в причинах которого поначалу не хочется разбираться. Дело в том, что по фильму Звягинцева действительно можно судить о нынешнем состоянии страны, он совершенно ей адекватен – и потому вызывает столь же неоднозначные чувства. Он так же, как она, мрачен, безысходен, вторичен – как и Россия вечно вторична по отношению к собственному прошлому, – внешне эффектен, многозначителен и внутренне пуст. Как и в России, в нем замечательные пейзажи, исключительные женщины, много мата и алкоголя, но при сколько-нибудь серьезном анализе сценарные ходы начинают рушиться, образная система шатается, а прокламированный минимализм (использована музыка Филиппа Гласса) оборачивается скудостью, самым общим представлением о реалиях и стремлением угодить на чужой вкус. Это типично русская по нынешним временам попытка высказаться без попытки разобраться – спасибо «Левиафану» и за то, что он назвал многие вещи своими именами, и все-таки увидеть в Звягинцеве наследника сразу двух великих режиссерских школ – социального кинематографа семидесятых и метафизического кино Тарковского – мне пока никак не удается. Для Тарковского он поверхностен, для социального кино – обобщен и невнятен; этот грех был заметен уже в «Возвращении» (кстати, «Елена» в этом отношении кажется лучше, скромнее, проработаннее); выстреливая по двум мишеням, Звягинцев по большому счету в обоих случаях промахивается. Наверное, это не его вина. Наверное, настоящее кино о путинской России будет снято, когда этот период нашей истории закончится – тогда отпадут цензурные ограничения, а многое увидится на расстоянии. Спасибо и за то, что есть, – но вот беда: главная метафора картины досадно расплывается. Если Левиафан – государство, то не государство же виновато в том, что эти люди «так живут», да и вообще не очень понятно, чем они лучше этого государства: почти все второстепенные герои с их фальшью, отсутствием морального стержня, корыстью, стукачеством и алкоголизмом идеально ему соответствуют. А если, как в книге Иова, речь о миропорядке вообще, о том, что мир и есть глобальная мясорубка и обнаружить в жизни смысл так же невозможно, как уловить удою левиафана, – неясно, при чем тут, собственно, Россия и всякого рода конкретика.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Быков - Сны и страхи [Сборник]](/books/1073550/dmitrij-bykov-sny-i-strahi-sbornik.webp)