Лев Фёдоров - От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия

- Название:От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Родина

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-907024-87-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Фёдоров - От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия краткое содержание

Впервые будет рассказана история советского военно-химического комплекса, большинство тайн которого так и не смогли раскрыть западные разведки.

От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Первые советско-германские испытания химоружия 1926 г. прошли на полигоне в Кузьминках (Москва) [669], на следующий год они были перенесены в район Оренбурга [673], а с 1928 г. и вплоть до 1933 г. совместная советско-германская активность базировалась на полигоне в районе Вольска [674, 677, 678].

Начались и организационные преобразования. В августе 1927 г. РВС СССР (после мартовской идеи Я. М. Фишмана) собрал воедино обе военно-химические службы, включив Инспекцию химподготовки в состав ВОХИМУ «с передачей ему функций военно-химической подготовки армии». Тем же решением ВОХИМУ были подчинены ХКУКС (бывшая ВВХШ) и химический полк [125, 127]. Тогда же, в 1926–1927 гг., появились инструкции о порядке хранения баллонов с ОВ [487] и химических снарядов [488] на складах и в воинских частях.

А осенью 1927 г. началось развертывание первых химических частей, которые положили начало химическим войскам сухопутных сил. И в сентябре 1928 г., в соответствии с решением РВС СССР [69], они уже участвовали во Всесоюзных маневрах в районе Киева, где прошли первую школу взаимодействия с другими родами войск [301].

К тому времени пора было обзаводиться и головным «научным» центром. И 7 апреля 1928 г. РВС СССР создал Институт химической обороны (ИХО) РККА [153], впоследствии переименованный в Научно-исследовательский химический институт (НИХИ). Новый секретный институт, собравший под свою крышу многие лаборатории ВОХИМУ, имел своей главной целью подготовку страны к наступательной химической войне и поначалу собирался в немалой степени опираться на разведывательные данные («Задача ИХО в области химического нападения — искать новые ОВ на основе разведупровских материалов и тактических заданий, быстро их изготовлять в достаточных для полигонных испытаний количествах и проводить все необходимые проверочные испытания для представления образца в РВС для ввода на вооружение») [153]. Кстати, построен институт химической войны был не на военные деньги, а на народные подаяния. В 1927 г. в ответ на демарш главы МИД Великобритании О. Чемберлена (1863–1937), потребовавшего разрыва отношений с СССР, было раздуто народное движение для отпора «агрессивным планам Англии и ее приспешникам в Европе поработить первое Советское государство». И в его рамках «общественные» организации («Авиахим» и сменивший его ОСОАВИАХИМ) 9 июня 1927 г. создали фонд «Наш ответ Чемберлену» и собрали с полуголодного населения большие деньги. Вот на эти народные деньги «общественники» и построили здание головного института химической войны — ИХО. И… подарили его армии.

Постановлением от 2 февраля 1929 г. [79] РВС СССР утвердил место размещения большого химического полигона Красной армии — возле г. Вольска (Саратовская обл.) в районе имения Шиханы. Его стали называть Центральным военно-химическим полигоном (ЦВХП), и вряд ли кто в стране знал, что первые советско-германские химические опыты прошли здесь еще в 1928 г. [674].

В мае 1929 г. ВОХИМУ собрало совещание начальствующего состава химической службы Красной армии и произвело, если можно так выразиться, смотр своих сил. Не забыли и про место Химкома в этом построении [128].

1.7. Военная химия в контексте первых пятилеток

Дальнейшие военно-химические дела неотделимы от контекста событий в стране. В 1929 г. Советский Союз начал выполнять свою первую пятилетку и, как было объявлено, будто бы решил ее задачи — построение фундамента социалистической экономики — за четыре года. А в 1933–1937 гг. осуществлялся второй пятилетний план, в рамках которого будто бы было построено социалистическое общество. В основном. Разумеется, гражданам не полагалось знать о провале советской промышленности, который случился в феврале-марте 1931 г. («рухнула» железная дорога). Известны были иные события: в июне 1929 г. в Москве прошел Всесоюзный съезд безбожников, в декабре 1929 г. страна активно праздновала 50-летие товарища И. В. Сталина (Джугашвили), в январе 1930 г. в Москве был запрещен колокольный звон, к 1 октября 1930 г. в Кремле был уничтожен Чудов монастырь, освободивший место для школы красных командиров (ныне ее наследники квартируют на территории бывшего химполигона в Кузьминках); а после подрыва 5 декабря 1931 г. храма Христа Спасителя немалая часть общества горевала об ушедшем. В свою очередь новая бюрократия получила приобретение: 10 июня 1931 г. между Ленинградом и Москвой начал курсировать первый в СССР фирменный поезд «Красная стрела».

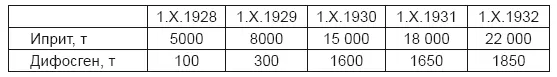

Между тем на январском (1933 г.) пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) Л. М. Каганович сокрушался: «Мы мало расстреливаем». Впрочем, для тех, кого не расстреливали, тоже нашлась работа — 2 августа 1933 г. СНК СССР принял постановление «Об открытии Беломорско-Балтийского канала». В общем, в годы первых пятилеток контраст между тяжкой жизнью рядовых граждан и активностью в военно-химическом подполье проявился особенно рельефно. И если поначалу потребности военных химиков были не очень серьезные (на 1925–1926 гг. им было необходимо 5000 пудов иприта, 3000 пудов фосгена, 250 пудов хлорацетофенона и т. д.), то вскоре их планы выросли до наполеоновских. Вот, например, как выглядела в представлении Я. М. Фишмана динамика развития мощностей советской промышленности по особо близким его сердцу иприту и дифосгену (от октября до октября — и не в пудах, а уже в тоннах) [376]:

Важным событием было принятое в июле 1929 г. на политбюро ЦК ВКП(б) постановление «Об обороне». Оно предусматривало не только сохранение паритета с соседними странами по численности мобилизуемой армии, но и попытку обеспечения превосходства над ними в «двух-трех решающих видах вооружения». Разумеется, все это происходило в обстановке глубочайшей тайны — соседям об этих планах знать не полагалось (как и собственному населению).

Неудивительно, что военные химики очень старались оказаться среди тех «двух-трех решающих». И работа шла по всем направлениям. Представление о той активности дает только перечисление крупных полигонных и войсковых испытаний химоружия на полигонах страны, а также вне полигонов, которые ВОХИМУ провел в обстановке секретности только в 1929–1931 гг. [305, 312, 535]:

• март-апрель 1929 г. — войсковые испытания авиахимбомб АХ-8, АХ-16 и АХ-32 в снаряжении ипритом (Лужский артполигон, Ленинградская обл.) [302];

• июнь-июль 1929 г. — военно-химическая экспедиция в Среднюю Азию (Туркменистан, Узбекистан) для использования ОВ против басмачей и саранчи [303];

• август 1929 г. — испытания авиахимбомб АХ-8, АХ-16 и АХ-32 в снаряжении ипритом (Дретуньский артполигон, Витебская обл.) [306];

• февраль-март 1930 г. — зимние опытные испытания различных видов химоружия, в том числе химических и осколочно-химических артснарядов и ЯД-шашек (Лужский артполигон) [308];

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: