Лев Фёдоров - От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия

- Название:От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Родина

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-907024-87-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Фёдоров - От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия краткое содержание

Впервые будет рассказана история советского военно-химического комплекса, большинство тайн которого так и не смогли раскрыть западные разведки.

От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Что до фактического выпуска хлора, то он шел с серьезным отставанием от амбициозных планов военных химиков: 1927 г. — 6500 т (заводы «Донсода», «Славсода», Бондюжский, завод в Троцке — будущем Чапаевске), 1928 г. — 7450 т (добавился завод в Березниках), 1929 г. — 9150 т, 1930 г. — 15 000 т (добавилось сразу три завода: Рубежанский на Украине и два в Москве — Ольгинский и Угрешский), 1931 г. — 25 955 т (добавились заводы в Сталинграде и в Черноречье-Дзержинске) [379].

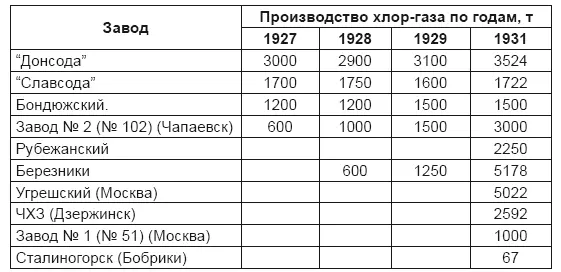

Как видим, хлор был нужен армии для выпуска ОВ, но в очень малой степени он был нужен стране. Можно удивляться, но разрешить это явное противоречие было решено просто: не проводить рекламную акцию, а просто «обязать ВСНХ СССР наметить конкретные мероприятия по расширению потребления хлора и его продуктов отдельными отраслями промышленности (бумажная, текстильная и другие)». Так нищую страну заставили встать на путь уродливого развития химической промышленности со сверхнеобходимым уровнем развития хлорных производств. Впрочем, рекламой военные тоже не пренебрегали, хотя и не собирались пускать ее на самотек. Поначалу ВОХИМУ действовал по «общественной» линии, инициировав в марте 1928 г. заседание химико-научной секции недавно образованного ОСОАВИАХИМа «по вопросу увеличения мирного применения хлора и хлорпродуктов». Затем, не удовлетворившись этим, армия пролоббировала обсуждение и подписание лично А. И. Рыковым постановления РЗ СТО СССР от 11 марта 1930 г. «О расширении потребления хлора» [380]. После чего неудивительно появление производственных решений. Так, постановлением СТО от 14 октября 1931 г. [71] было решено обеспечить к 1 апреля 1932 г. окончание строительства хлорных заводов на суммарную мощность 100 тыс. т/год. Одновременно ВСНХ было поручено с помощью новостроек обеспечить в 1932 г. доведение мощности по хлору до 175 тыс. т/год. Некоторые результаты обобщены в табл. 4. Динамика роста выпуска хлора очевидна [379].

Табл. 4. Состояние советской хлорной промышленности на рубеже 1920–1930 гг. [379]

В очередной раз к этому вопросу СТО СССР вернулся и в постановлении от 4 июля 1932 г. [393], которым был установлен срок окончания строительства хлорных заводов в Бобриках и Сталинграде — IV квартал 1932 г. А еще НКТП было поручено приступить в III квартале 1932 г. к возведению новых хлорных заводов на общую мощность 40 тыс. т/год. И на этом дело не остановилось. 9 октября 1932 г. СТО СССР принял еще одно специальное постановление «О расширении потребления хлора» [380].

Из переписки небожителей:

«Наркому тяжелой промышленности

тов. Орджоникидзе

Постановлением СТО от 4.VII.32 г. за № 775/299сс и от 1.XI.32 г. за № 1368/404с НКТП обязан был построить в 1933 г. хлорный завод в Дальневосточном крае…

Ничего до сего времени не сделано и даже не начато проектирование завода. Подобное положение ставит под угрозу снабжение боевыми химическими веществами частей ОКДВА…

Учитывая напряженную обстановку именно в этом месте Союза, считаю оттяжку строительства хлорного завода в ДВКрае совершенно недопустимой и категорически настаиваю на отпуске средств и строительстве завода в 1934 г. с обязательным сроком окончания и пуска к 1.1.35 г.

Заместитель наркома по военным и морским делам

и председателя РВС Тухачевский, 23 ноября 1933 г.» [379]

Так уродливое («хлорное») направление развития советской химической промышленности было закреплено на многие десятилетия, если не навсегда. В основу добычи хлора был положен электролиз поваренной соли ртутным методом [406], и это обстоятельство положило начало экологическим бедам, которые приходится преодолевать и в XXI веке. Что до отказа от хлора при очистке питьевой воды, то думать на эту тему начали лишь в новом тысячелетии.

3.2. Серная независимость

Обеспечение выпуска важнейших СОВ — иприта и люизита — потребовало от страны еще больших жертв.

Именно вследствие требований Красной армии на «химической карте» еще нищей страны появились мощные производства серы. До советской власти серной промышленности в стране, по существу, не было, а без нее был немыслим выпуск обычного — серного — иприта [74]. И армия ревностно инициировала занятия серой. Еще в октябре 1925 г. ВОХИМУ потребовал от НКВТ «ввезти 6500 т серы, из числа которых 4000 т забронировать на случай войны». В сентябре 1927 г. сектору обороны Госплана было указано на разрыв в выпуске и добыче собственной серы: 1,2 тыс. т/год вместо необходимых 9 тыс. т/год. В декабре 1928 г. ВОХИМУ напомнило МПУ о необходимости создания мобилизационного запаса серы. В октябре 1929 г. армия запросила трест «Уралзолото» о том, как идет добыча газовой серы на Калатинском медеплавильном комбинате. В феврале 1930 г. по инициативе ВОХИМУ на заседании секции химической обороны Комитета по химизации при СНК под председательством И. С. Уншлихта был рассмотрен «вопрос о добыче серы. Констатировано, что промышленность за все истекшие годы не приняла мер по развитию добычи серы. Констатирована необходимость всемерного увеличения добычи минеральной серы и организации улавливания серы из газов медеплавильных печей». За инициативой последовало и решение РЗ СТО от 23 июня 1930 г. [383], которым были зафиксированы задачи по добыче самородной и газовой серы: 1) к 1 августа 1930 г. закончить строительство в Туркмении Каракумского завода самородной серы мощностью 3 тыс. т/год; 2) к 1 апреля 1931 г. закончить строительство серного завода в Шорсу (Узбекистан); 3) к 1 января 1931 г. закончить строительство Калатинского завода газовой серы на мощность 4 тыс. т/год, а к 1 января 1932 г. — на 40 тыс. т/год… А постановление президиума ВСНХ от 19 декабря 1930 г. решило «включить строительство серных предприятий в число ударных первоочередных строек». Не остался в стороне и наркомат РКИ — в феврале 1931 г. там обсудили вопрос «о состоянии производства и капитального строительства естественной серы в Средней Азии» [387]. Напор армии был материализован и в двух других постановлениях СТО СССР — от 14 октября 1931 г. [71] и от 4 июля 1932 г. [393], содержавших полновесные разделы «сера». Было, в частности, решено обеспечить выпуск собственной (советской) минеральной серы: 12 тыс. т в 1931 г. и не менее чем 32 тыс. т в 1932 г. А еще на 1932 г. планировалось строительство завода газовой серы мощностью 80 тыс. т/год.

Причина всей этой «серной активности» была более чем прозаическая: в соответствии с мобилизационными планами тех лет, на первый год ведения войны, если бы это был 1931 г., Красной армии было нужно для обеспечения производства иприта 12 тыс. т серы в год; в случае начала войны в 1932 г. ее запросы были уже много больше — 30 тыс. т/год.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: