Лев Фёдоров - От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия

- Название:От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Родина

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-907024-87-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Фёдоров - От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия краткое содержание

Впервые будет рассказана история советского военно-химического комплекса, большинство тайн которого так и не смогли раскрыть западные разведки.

От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако и этого было недостаточно. В рамках обеспечения масштабного выпуска ОВ сырьем промышленности нужна была все новая и новая продукция: спирты, древесный уголь, карбид кальция, калийная селитра, крахмал, нашатырь и тальк для выпуска ЯД-шашек [404] и т. д.

Обращаясь к производству спиртов, отметим, что оно было налажено в СССР в 30-х гг. в первую очередь благодаря недюжинной «химической» активности руководства Красной армии.

Этиловый (винный) спирт(этанол) был необходим при производстве иприта Левенштейна как источник этилена. Поэтому на этот счет было выпущено специальное постановление политбюро ЦК ВКП(б) от 17 сентября 1930 г. («Ввиду явного недостатка водки как в городе, так и в деревне, роста в связи с этим очередей и спекуляции, предложить СНК СССР принять необходимые меры к скорейшему увеличению выпуска водки. Возложить на т. Рыкова личное наблюдение за выполнением настоящего постановления»). Вот так под видом обычной водки «рыковки» несколько спиртовых заводов были специально нацелены на обеспечение сырьем выпуска производств иприта (Дашухинский спиртзавод — для химзавода № 91 в Сталинграде, Куйбышевский спиртзавод — для химзавода № 102 в Чапаевске) [404]. Естественно, этиловый спирт поступил в номенклатуру госрезерва, а широким народным массам стал известен по линии «наркомовских 100 граммов» времен войны (с 25 ноября 1942 г. «по 100 г водки на человека в сутки» выдавалось «подразделениям, ведущим непосредственные боевые действия и находящимся в окопах на передовых позициях»).

Метиловый спирт(метанол) был необходим для обеспечения выпуска дифосгена на основе фосгена. Поэтому постановлением СТО СССР от 4 июля 1932 г. было намечено закончить летом следующего года строительство завода метанола на химическом комбинате в Бобриках. А до того армия была вынуждена запасать вместо метилового спирта «хвостовые погоны» («аллиловое масло») лесохимического производства [393]. В общем, именно специально созданное производство на Сталиногорском химкомбинате до самой войны обеспечивало потребности в метаноле дифосгеновых производств в Чапаевске и Дзержинске [404]. В первый год Великой Отечественной войны химкомбинат был разрушен, однако вопрос о его восстановлении встал сразу после окончания битвы под Москвой, и в марте 1942 г. ГОКО принял постановление о воссоздании производств метанола, хлора и т. д. Цех метанола возобновил выпуск с 31 июля 1942 г. [720].

Налаживание в Ленинграде в 1934 г. выпуска пропилового спиртабыло обосновано необходимостью производства пропилового иприта (иприта В. С. Зайкова), который в смеси с обычным (этиловым) ипритом Левенштейна обеспечивал незамерзаемость этого СОВ. Мотив был стандартный: ОКДВА нуждалась в незамерзающем иприте, чтобы противостоять японской армии, которая будто бы имела запасы СОВ для реализации своих «агрессивных действий» в зимние месяцы. А в первые месяцы Отечественной войны на заводе № 96 был реконструирован цех по выпуску изопропилового спирта [720].

Производства изопропилового[445], изобутилового[203] и пинаколилового[721] спиртов стали особенно актуальными уже после войны, когда потребовалось обеспечить промышленный выпуск ФОВ — зарина, советского V-газа и зомана.

Разумеется, запасы этих спиртов находились в государственном резерве многие годы. Расстаться с ним государство решилось лишь в начале XXI века.

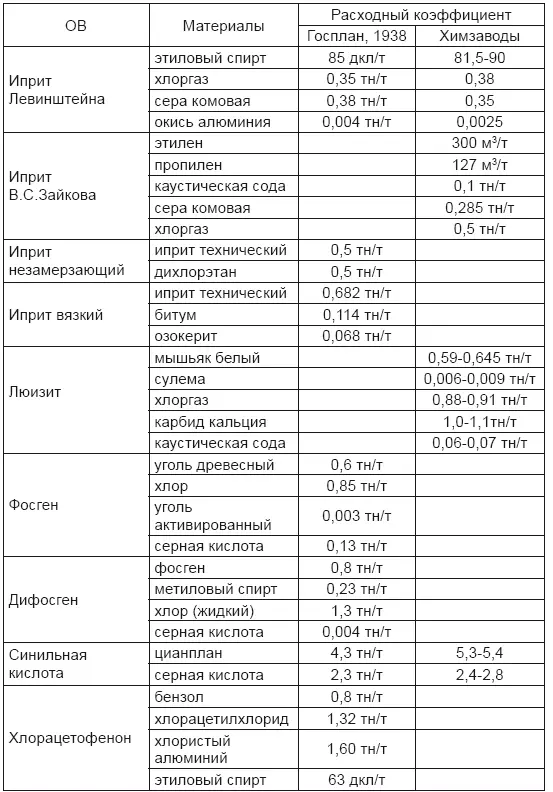

В табл. 5 приведены данные 1938 [404] и 1948 [431] гг., демонстрирующие потребности советской индустрии ОВ первого поколения в сырье. Следует подчеркнуть, что эти данные в немалой степени отличаются от расчетов ВОХИМУ, выполненных в 1926 г. [404].

Карбид кальция, необходимый для выпуска люизита, в предвоенные годы поступал с химкомбината им. С. М. Кирова в Ереване [720] и со специализированного завода химоружия — Чернореченского завода (ЧХЗ) в Дзержинске [404]. В годы войны к ним добавились новое производство на Березниковском содовом заводе, а также третья печь на ЧХЗ [720]. Заодно обеспечивались сварочные работы в различных отраслях народного хозяйства. Калийная селитра, необходимая для обеспечения выпуска ЯД-шашек ЯМ-11 и ЯМ-21 на заводе № 12 в г. Электросталь, поступала из г. Березники [404]. А заодно советское сельское хозяйство получало калийные удобрения. Бензол и антрацен, которые были необходимы для обеспечения выпуска хлорацетофенона и шашек ЯМ-11, поступали из недр коксохимии [404], обеспечивая дополнительный стимул для ее развития.

Табл.5. Сырье и материалы, использовавшиеся при производстве советских отравляющих веществ [404, 431]

Добавим, что в 1930-е гг. активно развивалась и промышленность фосфорных веществ. В качестве предлога называли фосфорные удобрения, реальной целью было снабжение армии зажигательными составами на основе фосфора. А вот для производств химоружия это направление пригодилось в конце войны [428, 442], когда начались работы по созданию смертельных ОВ второго поколения на основе фосфора, а также такого ОВ, как фосфористый водород [197].

В целом Красная армия добилась своего: хлор, сера, мышьяк и алюминий стали массовыми продуктами поднимавшейся с колен химической индустрии [74]. А к концу 30-х гг. дошло дело и до создания промышленности сурьмы (химического аналога мышьяка) [195], на основе которой также были созданы ОВ, которые претендовали на отдельное место в боевом строю. Не обошлось и без селенового направления, поскольку были проведены опыты по созданию иприта на основе аналога серы — селена. Разумеется, после столь гипертрофированного интереса армии к хлору, сере, спиртам, карбиду кальция, хлористому алюминию эти продукты стали общеупотребительными. А вот мышьяк и поныне власти частенько стараются держать в сфере тайн и секретов.

Помимо создания новых направлений в химической промышленности, ориентированных на обслуживание химической войны, армия стремилась также милитаризовать множество других направлений жизни страны. В частности, работы с ОВ были немыслимы без привлечения различных машиностроительных заводов. Речь идет о производствах, где создавались устройства для обращения с ОВ и в мирных, и в боевых условиях — цистернах, разливочных станциях, боевых химических машинах и, конечно, химических боеприпасах.

В большом постановлении СТО СССР от 14 октября 1931 г. [71], посвященном делам науки и промышленности химической войны, специальным разделом было решено создать индустрию специальной тары, поскольку из-за ее отсутствия, по существу, могли быть заблокированы все операции по хранению и транспортировке ОВ, в частности с ипритом. В развитие этого постановлением СТО СССР от 11 мая 1932 г. на НКТП и НКПС было возложено создание к 1 ноября 1932 г. парка 50-тонных ж/д цистерн (500 шт.) для перевозки жидких «спецгрузов». В 1933 г. постановлением от 23 июня 1933 г. было дано задание о строительстве к 1 января 1934 г. 200 автоцистерн емкостью 5 т. А постановлением СТО от 11 июля 1933 г. было решено построить в ОКДВА емкости на 1000 т ОВ и наполнить их ипритом в целях создания мобилизационного резерва по этому важнейшему, как считала армия, ОВ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: