Лев Фёдоров - От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия

- Название:От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Родина

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-907024-87-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Фёдоров - От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия краткое содержание

Впервые будет рассказана история советского военно-химического комплекса, большинство тайн которого так и не смогли раскрыть западные разведки.

От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

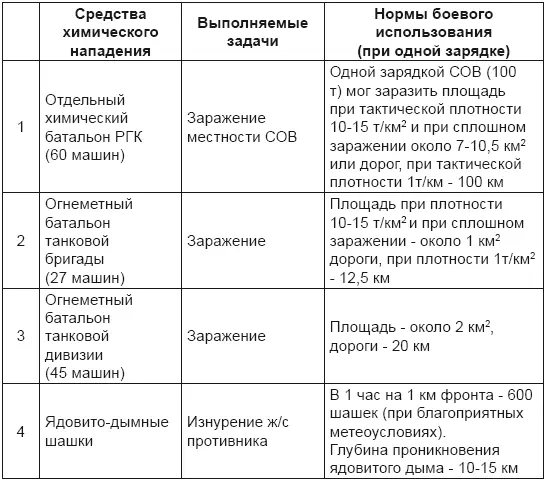

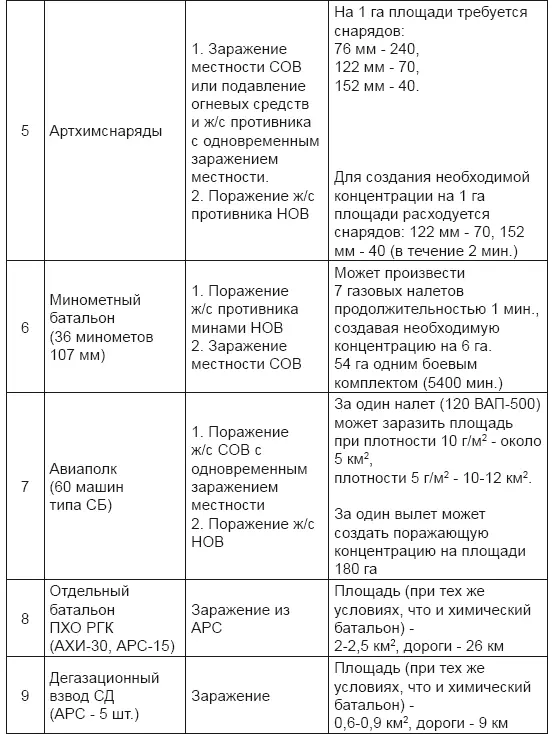

Табл. 26 обобщает возможности частей и подразделений при организации наступательных химических операций, которыми Красная армия располагала незадолго до начала Отечественной войны [137].

Табл. 26. Наступательные химические возможности Красной армии по состоянию на ноябрь 1940 г. [137]

Разумеется, у руководства Красной армии сложились вполне четкие представления о серьезнейшей роли химоружия в будущей войне [73]. И, как видно из нижеследующей цитаты, Красная армия к тому времени располагала необходимой военно-химической доктриной [72]. Как видно, ОХБ РГК стал мощной наступательной боевой единицей при обеспечении заражения СОВ и местности, и дорог. Параллельно организованные отдельные батальоны ПХО на самом деле не были строго оборонительными [143] и с помощью имевшихся на их вооружении машин типа АРС также могли обеспечивать заражение с использованием СОВ местности и дорог. Да и химические части, ставшие недавно общеармейскими (огнеметные батальоны танковых бригад и дивизий), в смысле заражения дорог также могли очень многое. То же самое касается химических возможностей артиллерийских частей, которые с использованием артхимснарядов могли обеспечивать заражение местности СОВ или подавление огневых средств и ж/с противника с помощью СОВ и НОВ. А минометный батальон был способен и поражать ж/с противника НОВ, и заражать местность СОВ. Возможности авиации Красной армии к концу 1940 г. также были велики. Один авиаполк, имевший на вооружении бомбардировщики типа СБ, мог или с использованием СОВ за один вылет осуществлять поражение ж/с противника с одновременным заражением местности, или с использованием НОВ обеспечивать поражение ж/с противника на немалых площадях [137].

Из боевых планов:

«Наша военно-химическая доктрина.

В будущей большой войне химическое оружие, несомненно, будет использоваться как в наступательных, так и в оборонных операциях в гораздо больших масштабах, чем в I империалистической войне…

Каковы же должны быть требования нашей военной доктрины к химическому оружию на современном этапе?

…наша военно-химическая доктрина должна в первую очередь преследовать задачи химического обеспечения наступательных операций и боев.

…вооружение наших наземных химтанковых войск не отвечает задачам нашей наступательной доктрины на сегодняшний день и не обеспечивает выполнения основных наступательных задач по поражению живой силы обороны, как в процессе подготовки наступления, так и при борьбе в тактической и оперативной глубине обороны. В наступательных действиях они смогут выполнять лишь задачи по огнеметанию и дымовой маскировке.

Эти задачи на сегодняшний день посильны лишь для артиллерии и особенно авиации…

В организационном отношении к наземным химвойскам целесообразно применить принцип построения химизированной авиации, то есть создание химтанковых соединений (типа бригад из боевых химтанковых частей — 4–5 батальонов), вооруженных боевыми танками со специальным прицепом, включая в их состав 1–2 батальона специальных машин для ядовитого дымопуска.

Что касается химминометных батальонов, то их целесообразно иметь организационно в составе каждой стрелковой дивизии с более мощным калибром миномета (типа 120–150 мм) и большой дальностью (до 6 км), создавая из них группы ближнего боя.

Начальник кафедры тактики ВАХЗ

комдив Л. Л. Клюев, 26 мая 1939 г.» [72]

Следует подчеркнуть, что интенсивная боевая химическая подготовка различных родов войск Красной армии, которая проходила в 1939–1940 гг. и в «прифронтовых» (БОВО [355, 360], КОВО [356, 362], ЛВО [365], ЗабВО [361] и т. д.), и в остальных военных округах, на заключительном этапе уже по возможности учитывала опыт несостоявшейся химической войны с Финляндией [363]. Особенно активны были авиаторы [366]. Различного рода учения и сборы проходили с реальными ОВ [352, 489].

Появились и новые инструктивные материалы, которые учитывали последние веяния в подготовке к химической войне [137, 225, 293].

Вот так, обладая мощными наземными средствами химического нападения РГК [107], мощнейшей авиахимической службой [84], большими запасами авиационного [102, 111], артиллерийского [86, 107], танкового [108, 112], военно-морского [105] и иного химоружия, Красная армия вступила в Великую Отечественную войну.

Подчеркнем, что к тому времени в Советском Союзе сложился Военно-химический комплекс(ВХК) — мощное и хорошо структурированное содружество трех сил — армии, химической промышленности, а также обслуживавшей их, но пока еще слабой спецмедицины [1, 12].

И вряд ли стоит сравнивать эти планы с тем, что полагали на сей счет другие страны. Потому что на самом деле эти самые страны о реальных наступательных химических возможностях Красной армии мало что знали [34].

Впрочем, к счастью для человеческого рода, тогда Большая Химическая война не состоялась — заказчики (политическое руководство стран-участниц) смогли обойтись на полях сражений без химоружия.

6.2. Зимняя война и другие события 1938–1940 гг

Обращаясь к войнам Красной армии 1938–1940 гг. на Дальнем Востоке, в Монголии, Финляндии и на других театрах, отметим явную информационную неопределенность. Некоторые историки полагают, что в этих конфликтах военно-химические силы будто бы обошлись лишь привлечением огнеметных средств. Однако это суждение верно лишь отчасти.

Обратимся к событиям в районе озера Хасан (Приморский край, 29.7 — 11.8.1938 г.), в процессе которых будто бы «советские войска разгромили и отбросили вторгшиеся на территорию СССР японские войска». В наши дни трудно сказать, переходили ли злокозненные «самураи границу у реки» или это была провокация НКВД, придуманная для разрушения ОКДВА (ДКФ), отзыва в Москву на расстрел слишком самостоятельного командующего фронтом маршала В. К. Блюхера (1890–1938) с последующим восстановлением фронта, но уже без участия В. К. Блюхера.

Директиву наркома обороны К. Е. Ворошилова «о приведении всего фронта в боевую готовность» маршал В. К. Блюхер получил задолго до начала конфликта (и «провокации» японских войск). И войска отправлялись на очередной «фронт» всерьез, со всем своим боевым имуществом, в том числе с ОВ. Во всяком случае, приказ по I ОКА, которым уже после «конфликта» разбирались многочисленные поражения ипритом работников одновременно нескольких складов ОВ (20 июля на складе № 150, Сунгач; 21 июля на складе № 300, Кнорринг; 28 июля на складе № 301, Воздвиженский), не оставляет места для сомнений в том, что все химические склады I ОКА одновременно и срочно занялись перекачками иприта. Причем, повторяем, все это происходило еще до начала «конфликта» и настолько спешно, что при этом не соблюдались нормы безопасности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: