А Матущенко - Ядерный щит

- Название:Ядерный щит

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Логос»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98704-272-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А Матущенко - Ядерный щит краткое содержание

Для историков науки, ученых и специалистов оборонных отраслей. Может использоваться в учебном процессе при подготовке кадров в области ядерной энергетики и оборонной промышленности. Представляет интерес для широкого круга читателей.

Ядерный щит - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Огромная нагрузка по урегулированию различных вопросов между полигоном и новой властью, буквально подстрекаемой «антиполигонщиками» из народившегося антиядерного движения «Невада – Семипалатинск» (председатель О.О. Сулейменов), легла на Ю.В. Коноваленко, Ф.Ф. Сафонова, С.Г. Смагулова, В.М. Куценко. Они были ближе всех к «эпицентру» этих событий.

Так второй полигон в мире получил статус бывшего на пути к безъядерному миру. Но только 31 мая 1995 г. в 13 ч 16 мин местного времени на нем накладным зарядом химического ВВ было уничтожено последнее ядерное устройство, находившееся в штольне 108-К в безъядерном государстве.

3.3. Северный (Новоземельский) Центральный полигон Российской Федерации

После проведения в Советском Союзе первых 20 ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне командование Военно-морского флота пришло к выводу, что разрозненным группам специалистов Главного штаба и научных институтов ВМФ будет весьма сложно работать в интересах создания морского ядерного оружия. Так родилось решение о создании единого органа, объединяющего усилия всех специалистов и координирующего создание для Военно-морского флота ядерного оружия, а также испытаний его образцов в морских условиях.

8 сентября 1949 г. в соответствии с директивой Генерального штаба Вооруженных сил СССР такой орган был сформирован как 6-й отдел ВМС при военно-морском министре: начальник отдела – инженер-капитан 1-го ранга Петр Фомич Фомин. В 1951 г. по инициативе этого отдела для выполнения соответствующих НИОКР были созданы специализированные научно-исследовательские подразделения при НИИ-10 и НИИ-17 ВМС, в 1953 г. – научно-исследовательский полигон на Ладоге («Объект 230», в/ч 99795) и в 1954 г. – Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ) 14 ВМФ (сегодня в/ч 70170, или Научно-исследовательский центр безопасности технических систем – НИЦ БТС Минобороны России). В этих научных подразделениях начались интенсивные исследования проблемных вопросов по применению ядерного оружия в морских условиях. Особое внимание уделялось изучению физики образования и воздействия на объекты ВМФ радиационных факторов, светового излучения и ударной волны.

В начале 1950-х годов разработчики ядерного оружия получили от Минобороны СССР заказ на создание ядерной боевой части торпеды, которая впоследствии получила наименование «Т-5». Разработка этой части торпеды, ограниченной внешним диаметром 533 мм, шла успешно, поэтому встал вопрос об ее испытании. Командование ВМФ сразу отказалось от использования «сухопутного» Семипалатинского полигона. Важно было не только убедиться в работоспособности ядерного заряда и оценить его мощность, но и изучить поражающее действие подводного взрыва на объекты ВМФ в конкретных морских условиях.

Главком ВМФ Н.Г. Кузнецов поручил подыскать место для строительства второго ядерного полигона СССР начальнику недавно созданного 6-го отдела, а затем Управления ВМФ контр-адмиралу П.Ф. Фомину.

Создание полигона

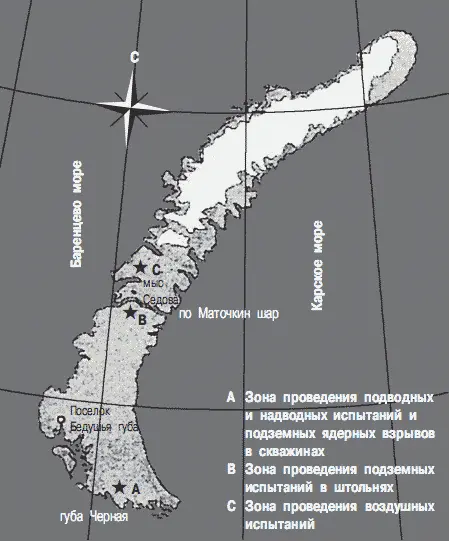

Для создания нового полигона рассматривались различные районы страны как внутри ее, так и на побережье. Изучили районы базирования Тихоокеанского флота, обследовали Кольский полуостров со стороны моря и другие места на территории страны. Однако подходящего района найдено не было. Решили создать комиссию и обследовать острова Новая Земля. Предварительно для подводного ядерного испытания была выбрана Черная Губа на Южном Острове архипелага. Она представлялась наиболее удобной для такого испытания, поскольку имела узкий вход и малый, до метра, прилив-отлив, что могло способствовать ограничению скорости распространения радиоактивного загрязнения. Расположенному на Южном острове поселку Белушья Губа предстояло стать центральной базой полигона и называться поселком Белушья (рис. 3.2).

В то время архипелаг Новая Земля входил в оперативную зону Беломорской флотилии, которой командовал контр-адмирал Н.Д. Сергеев. Его и решено было назначить председателем комиссии по обследованию островов Новая Земля, а заместителем – П.Ф. Фомина. Перед комиссией, а дело было в конце 1953 г., стояла главная задача – выбрать место для проведения подводного ядерного взрыва в 1955 г., решить вопросы размещения измерительных лабораторий, хранилищ ядерных зарядов, базирования кораблей и авиации и др. Времени для этого было отведено крайне мало – всего две недели.

В состав комиссии были включены высококлассные специалисты из различных военных и государственных ведомств, среди них – директор Института химической физики академик Н.Н. Семенов, его заместитель член-корреспондент М.А. Садовский, от Института прикладной геофизики – член-корреспондент Е.К. Федоров, представители 6-го управления ВМФ Е.Н. Барковский, А.А. Пучков, К.К. Азбукин, Ю.С. Яковлев и др.

Для доставки членов комиссии на Новую Землю был использован тральщик, который сразу после выхода из базы Беломорской флотилии направился в главную точку будущего полигона – Черную Губу, расположенную на юго-западной стороне архипелага. Бухта действительно оказалась очень удобной. В нее вел узкий проход, прикрытый с запада островом. Основным недостатком были малые глубины – не более 25—30 м. Однако у всех членов комиссии была уверенность в правильном выборе. Провели детальную рекогносцировку и наметили, где оборудовать защищенный командный пункт, расставить мишенную обстановку, построить причалы, разместить различные службы.

Рис.3 .2.Центральная база полигона на о. Южный

После доклада председателя комиссии руководству Министерства обороны СССР (Н.Г. Кузнецову, H.A. Булганину) и Министерства среднего машиностроения СССР (А.П. Завенягину) о выборе места для оборудования полигона и подробного обоснования содержания мероприятий по подготовке к проведению испытания в морских условиях вышло закрытое постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 31 июля 1954 г. № 1559-699сс об оборудовании на архипелаге Новая Земля «Объекта 700», подчиненного 6-му управлению ВМФ. Таким образом был подтвержден выбор комиссии о строительстве полигона на архипелаге Новая Земля. Было решено проводить подводные ядерные испытания в Черной Губе, главную базу полигона создать в Белушьей Губе, а аэродром – в поселке Рогачево, расположенном на берегу залива Рогачева.

В постановлении 1954 г., подписанном Н.С.Хрущевым, говорилось: «...Построить полигон для испытания атомного оружия на суше, в воде, в атмосфере, а также исследовать воздействие атомного взрыва на все виды вооружения и техники, в том числе на корабли, подводные лодки и фортификационные сооружения». Для выполнения строительно-монтажных работ на различных площадках полигона было создано строительное управление «Спецстрой-700». Первоначально «Объект-700» и «Спецстрой» возглавил полковник E.H. Барковский (впоследствии генерал-лейтенант).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: