Юрий Нагибин - Всполошный звон. Книга о Москве

- Название:Всполошный звон. Книга о Москве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РИПОЛ Классик

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-386-02158-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Нагибин - Всполошный звон. Книга о Москве краткое содержание

Старинные здания наполняются историями жизни их прежних обитателей. Большой знаток Москвы, автор проводит читателя по ее древним улицам и площадям, сопровождая эту прогулку захватывающими рассказами и личными воспоминаниями.

Книга будет интересна широкому кругу читателей еще и благодаря богатейшему иллюстративному материалу (220 фотографий). Книга может быть использована в качестве пособия для изучения истории Москвы.

Всполошный звон. Книга о Москве - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кому-то нужен этот товар? „Город“ хоронит его и распределяет по всей стране. Деньги, векселя, ценные бумаги точно реют промежду товарами в этом рыночном воздухе, где все жаждут наживы, где дня нельзя продышать без того, чтобы не продать, не купить.

…Снизу от Ножовой линии, сбоку из Черкасского переулка, сверху от Ильинских ворот ползет товар, и над этой колышущейся полосой из лошадей, экипажей, возов, людских голов стоит стон: рубль купца, спина мужика поют свою нескончаемую песню…»

Очень резвился Китай-город в Фомин понедельник. Русское купечество избрало день святого апостола Фомы, чтобы на ярмарке-гулянке сбыть московским жителям гнилые товары и вышедшие из моды вещи. И хотя все москвичи знали, что это надувательство, соблазн дешевых цен был велик, и с раннего утра весь город валом валил в ряды. «Московская модная красавица… попадья в своем огромном чепце, чопорная купчиха, скромная портниха и горничная девушка, жена приказного и кухарка, пожилой помещик со своей семьей и молодой франт без семейства» чуть ли не дерутся из-за вышедшей из употребления материи, гнилых перчаток, жалких браслетов и кусочков лент.

«Для людей, нечистых на руку, эта давка в Гостином ряду — настоящий сенокос: бывает, что иной, торгуя лоскут канифаса, нещадно тащит кусок материи под шинель и развешивает его там на нарочно пришитых острых крючках; чиновница-аферистка, будто в рассеянии, вместе с носовым платком сует в свой огромный ридикюль огромную деревяшку с мотком лент, а между тем какой-нибудь шалун, пользуясь всеобщим смятением, сшивает на живую нитку ветхий капот старой кухарки с богатым бурнусом московской красавицы… Все это живо, пестро, разнообразно; это веселый муравейник людей, в котором, если б не было страшной суматохи, не было никакого очарования…»

Угомонился Китай-город уже в нашем веке, когда его торговля сосредоточилась в Верхних и Средних торговых рядах. Верхние ряды стали Торговым домом ГУМ, главным универсальным магазином Москвы, куда ежедневно тянутся тысячи и тысячи покупателей. Таким образом, Китай-город не изменил своему торговому прошлому.

Надо сказать, что в историю Москвы, а стало быть, и в историю страны Китай-город вошел не только как великое торжище. Он имеет заслуги перед русской культурой, искусством, просвещением.

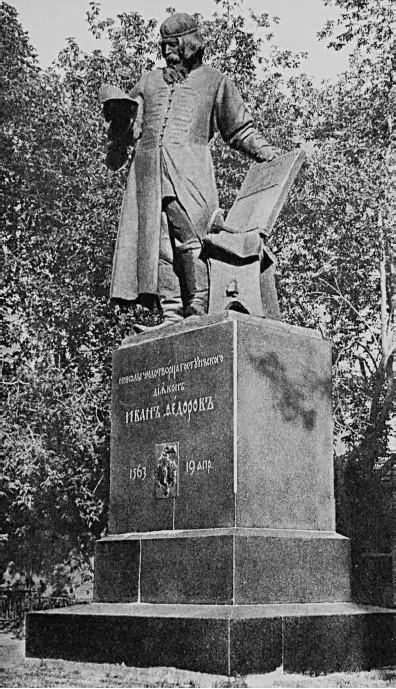

С. Волнухин. Памятник «Николы Чудотворца Гостунского дьякону Ивану Федорову» в Театральном проезде близ бывшего Печатного двора. 1909 г. Фото 1970-х гг.

И. Ф. Федоров (около 1510–1583) был дьяконом церкви Николая Чудотворца Гостунского в Кремле. В 1565 г. издал «Часовник» — основную учебную книгу в России XVI — нач. XVII в.

Памятник первопечатнику Ивану Федорову работы скульптора Волнухина не зря поставили возле Китайской стены. Позади него когда-то находилась первая русская типография — Печатный двор, построенный повелением царя около 1553 года. Царя гневало, что переписчики церковных книг по небрежности, темноте, а порой по игре беспокойного ума перевирают священные тексты. Лишь печать могла гарантировать канонический текст.

Государев Печатный двор с типографией Ивана Федорова в 1550-х гг. Бумага, акварель. Кон. XVII в.

Это первая московская государственная типография, основанная около 1553 г. на Никольской улице. Название улицы происходит от Николаевского (Никольского) греческого монастыря, когда-то расположенного в этой местности.

Во главе Печатного двора поставили бывшего дьякона Ивана Федорова. Помощником у него был Петр Мстиславец. Иван Федоров был овдовевшим дьяконом, поэтому его отставили от церковной службы. Историк Уланов полагает, что это и заставило его заняться книгопечатанием. Иван Федоров не только досконально изучил печатное дело, он прекрасно владел пером, его послесловия обнаруживают литературный дар, знакомство и с церковной, и с публицистической литературой — сочинениями Максима Грека и его знаменитого ученика князя Андрея Курбского. Он умел отливать формы для букв и сами буквы, а также делать пуансоны — резанные из стали буквы для выбивания из меди матриц.

И. Мироновский, А. Бакарев. Здание для Синодальной типографии на Никольской улице и фрагмент фасада. 1814 г.

Фото 1994 г. Синодальная типография открылась в 1721 г. в помещении бывшего Печатного двора. Подчинялась Синоду — отсюда ее название.

Более десяти лет понадобилось Федорову и Мстиславцу, чтобы выпустить первую на Руси книгу «Апостол». Гравировальные доски и шрифт заказывали за границей, одновременно обучали печатному делу русских юношей из подьяческих сыновей. Наш отечественный Гуттенберг был печатником милостью Божьей: первая книга отличалась тонким вкусом, строгим изяществом. Но не бывало еще, чтобы новь приходила без сопротивления. Обиженными оказались все переписчики и монастыри, получавшие хороший доход за рукописные книги. Типографии сожгли (есть очень интересный роман Алексея Ремизова об этом трагическом событии, написанный как бы от лица поджигателя — переписчика книг), а против Федорова и его подручных выдвинули обвинение в колдовстве. За это по тем суровым временам полагалась казнь через сожжение в срубе. И даже грозный царь не смог защитить своих мастеров. Им пришлось бежать в Литву. А Иван Васильевич, разобидевшись на церковников и бояр, уехал в Александровскую слободу, куда вывез и типографию. Пройдет немного времени, и Печатный двор вернется на старое место, где, меняя название, просуществует до 1918 года.

Фрагменты оформления фасада здания для Синодальной типографии, Фото 1994 г.

В XVIII — нач. XIX в. — крупнейшая московская типография, издававшая главным образом богослужебные книги и труды по богословию. При типографии находилась Синодальная книжная лавка.

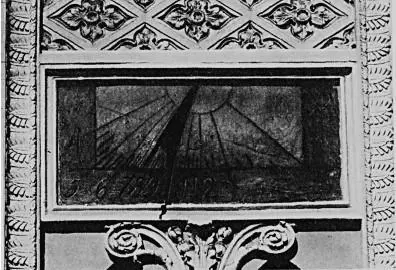

Солнечные часы на фасаде здания для Синодальной типографии. Фото 1994 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: