Александр Марков - Эволюция человека том 2 Обезьяны нейроны и душа 2011

- Название:Эволюция человека том 2 Обезьяны нейроны и душа 2011

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Марков - Эволюция человека том 2 Обезьяны нейроны и душа 2011 краткое содержание

Эволюция человека том 2 Обезьяны нейроны и душа 2011 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

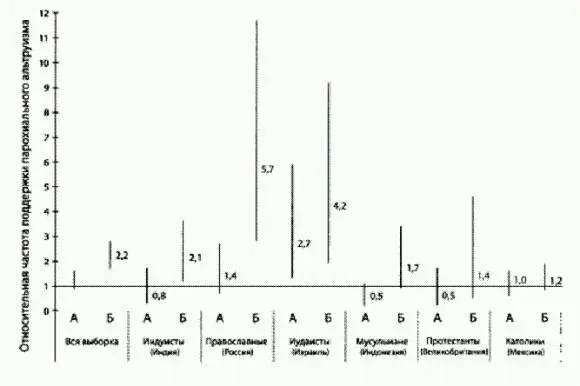

ЧЕТВЕРТОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ было кросскультурным. Опрашивались репрезентативные выборки из шести групп верующих (общее число опрошенных — 4704): индонезийские мусульмане, индийские индуисты, русские православные, израильские иудеи, британские протестанты и мексиканские католики. Всех участников спрашивали, регулярно ли они молятся (58,6% ответили "да", 41,4% — "нет"), регулярно ли посещают "организованные религиозные службы" (42% — "да", 58% — "нет"). Парохиальный альтруизм оценивали по ответам на два вопроса: "Готовы ли вы умереть за свою веру?" и "Считаете ли вы, что во многих бедах этого мира виноваты иноверцы?". Положительно ответили на оба вопроса 9% участников. Именно их исследователи и рассматривали как лиц с сильной склонностью к ПА. Всем была задана также серия вопросов для выявления глубины религиозных верований.

В этом исследовании, так же как и в первом, частота молитв оказалась более надежным предиктором степени приверженности религиозным верованиям, чем посещение организованных служб. И так же, как во всех предыдущих исследованиях, частота посещения богослужений оказалась надежным предиктором склонности к ПА, тогда как частота молитв таковым не оказалась (см. рисунок на с. 456).

Авторы отмечают, что положительная связь между частотой посещения богослужений и склонностью к ПА сильнее всего выражена у русских православных, причем отличие от всей остальной выборки по этому признаку статистически достоверно. Это вовсе не значит, что православные активнее поддерживают ПА: это значит лишь, что у православных сильнее связь между частым посещением церкви и поддержкой ПА. Отрицательная связь между регулярностью молитв и склонностью к ПА сильнее всего выражена у индонезийских мусульман. Впрочем, авторы признают, что шесть национальных выборок сильно отличались друг от друга по многим параметрам и что поэтому не стоит делать слишком далеко идущие выводы на основе тех межконфессиональных различий, которые так бросаются в глаза на рисунке.

Таким образом, авторы получили веские доводы против идеи о том, что сама по себе религиозная вера способствует ПА и суицидальным террористическим актам (как крайнему проявлению ПА). С другой стороны, они подтвердили гипотезу преданности коалиции, то есть идею о том, что участие в совместных религиозных действах, таких как богослужение в храме, повышает склонность к ПА и к одобрению поступков террористов-самоубийц. Конечно, полученные результаты позволяют обоснованно судить только об "одобрении", а не о реальных терактах. Хотя в общем-то очевидно, что без одобрения и моральной поддержки единоверцев движение террористов-самоубийц едва ли смогло бы принять такие масштабы.

Относительная вероятность поддержки парохиального альтруизма в зависимости от частоты молитв и посещения богослужений во всей выборке, а также по отдельности в шести группах верующих. Вертикальные линии — 95-процентные доверительные интервалы. Числа — средние значения. Они показывают, во сколько раз чаще люди, регулярно молящиеся (А) или посещающие храмы (Б), обнаруживали склонность к ПА по сравнению с людьми, которые молятся или посещают храмы нерегулярно. По рисунку из Ginges et al., 2009.

Авторы заключают, что связь между религией и поддержкой террористов-самоубийц абсолютно реальна, но при этом она, похоже, не имеет отношения к религиозным верованиям как таковым. Ключевое значение здесь имеют не личные взгляды и убеждения, а совместные религиозные действа, адаптивная роль которых, возможно, с самого начала как раз и заключалась в укреплении парохиального альтруизма.

Как соотносится это исследование с дилеммой о природе религии ("полезная адаптация или побочный продукт"), которая обсуждалась выше? Очевидно, эта работа подкрепляет идею "полезной адаптации". ПА, несомненно, был важнейшим фактором выживания для разобщенных групп двуногих гоминид в африканской саванне, да и много позже. Религии, укреплявшие ПА, поначалу, скорее всего, были весьма "адаптивны". Но в современном обществе ПА явно стал опасным и нежелательным пережитком прошлого. Равно как и те социальные институты, которые его культивируют.

Способствует ли религиозность населения процветанию общества?

Среди социологов нет единого мнения о том, какую роль — положительную или отрицательную — играет религия в современных высокоразвитых обществах. Одни авторы утверждают, что массовая вера в бога или богов, поощряющих высокоморальное поведение и наказывающих за грехи, способствует общественному благополучию (снижению преступности, коррупции, экономическому процветанию). Другие доказывают, что разумная политика светских правительств гораздо важнее для процветания общества, чем массовая религиозность населения. Некоторые факты указывают и на возможное негативное влияние религиозности. Серьезных научных исследований по данному вопросу проведено на удивление мало. Отчасти это связано с тем, что изучение подобных вопросов часто наталкивается на разнообразные препятствия морально-этического и политического характера.

В 2009 году этот пробел попытался восполнить Грегори Пол — независимый американский исследователь с широким кругом интересов, простирающихся от палеонтологии (Пол известен как авторитетный специалист по динозаврам) до социологии и религиоведения. Пол провел комплексный кросснациональный анализ, целью которого была проверка двух альтернативных гипотез о влиянии массовой религиозности на общественное благополучие ( Paul, 2009 ). Первая из этих гипотез постулирует сильное положительное влияние массовой веры в бога (богов), неравнодушных к вопросам морали, на социально- экономическое благополучие общества. Вторая гипотеза предполагает, что религиозность в современных развитых обществах является, наоборот, негативным фактором, тормозящим рост социального благополучия. Теоретически возможен и третий вариант: религиозность вообще не оказывает влияния на ключевые социально-экономические показатели или ее влияние полностью перекрыто" и замаскировано другими, более важными факторами. Первая гипотеза предсказывает наличие положительной корреляции между религиозностью общества и общественным благополучием, вторая предсказывает отрицательную корреляцию, третья — отсутствие значимой корреляции.

В действительности, конечно, все сложнее, и пространство логических возможностей не исчерпывается перечисленными гипотезами. Например, уровень религиозности может быть не причиной, а следствием того или иного уровня общественного благополучия, которое, в свою очередь, зависит от каких-то иных факторов. Тогда мы будем наблюдать значимую корреляцию между религиозностью и благополучием, но эта корреляция не будет свидетельствовать о влиянии первой на второе. То же самое может наблюдаться и в том случае, если какой-либо "третий фактор" одновременно влияет и на религиозность, и на благополучие общества. Как обойти эти методологические трудности? Один из возможных путей — включить в анализ как можно больше переменных, в идеале — учесть все доступные социально-экономические показатели, которые могут иметь отношение к делу. В этом случае вероятность того, что из поля зрения исследователя выпадут ключевые факторы, так или иначе связанные с интересующими нас показателями (религиозностью и общественным благополучием), станет минимальной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: