Александр Марков - Эволюция человека том 2 Обезьяны нейроны и душа 2011

- Название:Эволюция человека том 2 Обезьяны нейроны и душа 2011

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Марков - Эволюция человека том 2 Обезьяны нейроны и душа 2011 краткое содержание

Эволюция человека том 2 Обезьяны нейроны и душа 2011 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

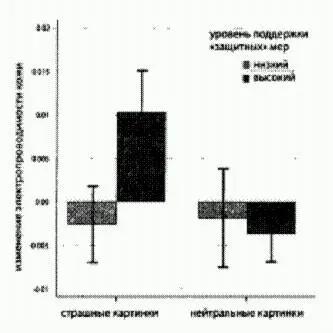

У людей, озабоченных общественной безопасностью, физиологическая реакция на оба вида пугающих стимулов оказалась более сильной. Например, при виде страшных картинок у них возрастала электропроводность кожи, тогда как у лиц с противоположными политическими взглядами этого не наблюдалось (см. рисунок).

Этот результат остался статистически значимым и после того, как были учтены дополнительные факторы, способные повлиять на политические взгляды: пол, возраст, доход и уровень образования испытуемых (расовую и этническую принадлежность учитывать не пришлось, поскольку все добровольцы были белыми американцами неиспанского происхождения).

Обнаруженную корреляцию между реакцией на испуг и политическими убеждениями можно объяснить по-разному. Авторы считают маловероятными причинно-следственные связи (выраженность физиологической реакции на испуг как причина выбора определенных политических убеждений или, наоборот, политические убеждения как причина большей или меньшей выраженности этой реакции). Скорее, то и другое — следствия общей причины. Авторы полагают, что воспитание вряд ли может быть этой причиной. Ведь для того, чтобы изменить физиологическую реакцию ребенка на пугающие стимулы, воспитательные меры должны быть весьма суровыми, а это в современной Америке маловероятно. Скорее дело тут в наследственных, генетически обусловленных вариациях в активности некоторых участков мозга, в особенности миндалины, которую иногда называют "центром страха".

У людей, озабоченных общественной безопасностью, наблюдается сильная физиологическая реакция (рост электропроводимости кожи) на пугающие стимулы. По рисунку из Oxley et al., 2008.

Ранее было показано ( Martin et al., 1986 ) у что склонность к тем или иным политическим взглядам больше зависит от наследственности, чем от воспитания (мы вернемся к этой теме в главе "Генетика души"). Известно, что вариации в активности миндалины также имеют во многом наследственную (генетическую) природу. У консерваторов миндалина в среднем крупнее, чем у либералов (см. выше). Так что картина складывается вполне определенная.

Если наши политические взгляды действительно обусловлены физиологией и наследственностью, то становится понятно, почему люди так упорно держатся за свои убеждения и почему так нелегко добиться политического согласия и единодушия в обществе. И я не удивлюсь, если скоро за прогнозами результатов выборов станут обращаться не к социологам, а к специалистам по популяционной генетике.

Что могут палеолитические орудия рассказать о мышлении наших предков?

Возможно, некоторым читателям показалось, что исследования, о которых шла речь в этой главе, имеют не так уж много отношения к изучению антропогенеза. Пожалуй, скажут такие привередливые и просвещенные читатели, эти примеры подтверждают справедливость тезиса "мозг — орган души" и показывают материальную природу различных душевных проявлений. Но мы в этом особо и не сомневались. Могут ли все эти новомодные нейробиологические методы хоть как-то помочь в решении конкретных вопросов, связанных с эволюцией человека?

Да, представьте себе, могут, хотя такие исследования пока еще только начинаются. Но уже сегодня можно при помощи нейробиологических методов получить кое-какие сведения о работе мозга наших вымерших предков.

Как мы помним, большая часть истории рода человеческого приходится на нижний палеолит, или ранний древнекаменный век. Он начался около 2,6 млн лет назад с появлением первых каменных орудий олдувайского типа и длился более 2 млн лет. Около 1,7 млн лет назад в Африке появились более совершенные нижнепалеолитические орудия — ашельские. В отличие от олдувайских орудий ашельским целенаправленно придавали определенную форму.

За два с лишним миллиона лет нижнего палеолита объем мозга наших предков увеличился примерно вдвое: от первых хабилисов или даже поздних австралопитеков с объемом мозга порядка 500-700 см 3до поздних Н. erectus или Н. heidelbergensis с мозгом 1100-1200 см 3и более. Мозг, конечно, рос не просто так: люди должны были при этом становиться умнее. Однако до сих пор имеется очень мало фактов, позволяющих сказать что-то определенное о мышлении нижнепалеолитических людей. Возможно, каменные орудия потенциально могли бы стать ценнейшим источником такой информации, но как ее извлечь? О каких изменениях мышления свидетельствует постепенное совершенствование технологий обработки камня?

Многие авторы предполагали, что переход от олдувая к ашелю был важнейшим переломным рубежом в эволюции рода Homo . Может быть, этот переход был связан с развитием абстрактного мышления, без которого было бы трудно придавать объектам произвольную, заранее запланированную форму. Некоторые эксперты даже пытались связать становление ашельских технологий с развитием речи. Но все это лишь спекуляции, весьма уязвимые для критики. Можно ли добыть какие-то более конкретные факты для проверки подобных идей?

В последние годы археологи и антропологи всерьез приступили к поиску таких фактов. Кое-кто из них в совершенстве овладел нижнепалеолитическими приемами обработки камня. Эти умельцы используют себя в качестве живых моделей для изучения тонких деталей работы рук и мозга доисторических мастеров.

Дитрих Стаут из Университета Эмори в Атланте (США) — один из главных энтузиастов этого нового направления исследований. Вместе с коллегами он изучает мозговую активность людей в процессе изготовления олдувайских и ашельских орудий при помощи позитронно-эмиссионной томографии ( Stout, Chaminade, 2007; Stout et al., 2008 ). В ходе этих исследований выяснилось, что при изготовлении олдувайских орудий повышенная активность наблюдается в ряде участков коры, в том числе в левой вентральной премоторной коре. Этот участок мозга, расположенный по соседству с зоной Брока (моторным центром речи), задействован одновременно и в координации движений кисти, и в произнесении членораздельных звуков. По мнению Стаута и его коллег, это позволяет предположить, что начало интенсивной орудийной деятельности около 2,6 млн лет назад могло внести вклад в эволюцию нейрологической базы для последующего развития членораздельной речи.

При изготовлении ашельских орудий дополнительно возбуждаются некоторые участки правого полушария: надкраевая извилина нижней теменной дольки, правая вентральная премоторная кора, а также поле Бродмана 45 — участок, отвечающий за обработку лингвистических контекстов и интонаций. Симметричный участок слева (поле №45 левого полушария) — это передняя часть зоны Брока (см. цветную вклейку).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: