Сергей Паскевич - Чернобыль. Реальный мир

- Название:Чернобыль. Реальный мир

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-46150-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Паскевич - Чернобыль. Реальный мир краткое содержание

Чернобыль. Реальный мир - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если мы говорим о гуманизме, то это не значит, что надо создавать такое нервное напряжение у людей, чтобы они бросили все и бежали, закрыв глаза, куда угодно».

Дикий мир зоны

Тысячи лет назад по территории современной чернобыльской зоны отчуждения бегали стада диких лошадей, туров и зубров. Двести лет назад охотникам удавалось добывать здесь медведя и рысь. Тридцать лет назад считалось крайней удачей повстречать в Полесье благородного оленя. Ядерная катастрофа все изменила, повернула время вспять. Нет, туры здесь не появились — их просто уже не существует в природе, но вот табуны диких лошадей, рыси, медведи, как и три десятка других краснокнижных животных, стали обитателями чернобыльской зоны отчуждения. Нашли здесь свой дом.

Каким же образом авария ядерного реактора дала такой неожиданно положительный результат для живой природы? Начнем с самого начала…

В первые годы после взрыва туда было направлено большое количество ученых-биологов, которые до этого работали в секретных лабораториях Москвы, Обнинска и Южного Урала. Их специализацией было создание прогнозов развития экологической ситуации послеядерной войны. Еще в 60-х годах прошлого столетия они придумали, как получить экологически чистые продукты питания в условиях широкомасштабного радиационного загрязнения. И вот теоретический научный опыт вполне пригодился на практике — в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Задача перед учеными, попавшими в зону, стояла непростая: оценить масштабы радиационной угрозы для живых организмов и целых экосистем, попавших под опасные выпадения, и дать прогноз, как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем. Сложностей хватало: как мы уже говорили, радиоактивные выпадения отличались от всех ранее известных, территория же, которую они заразили, была просто громадной. Весьма непредсказуемой была и реакция природы на уход человека.

Изучались особенности каждой зоны поражения. В ближней, где выпало больше всего опасных осадков, биологи отметили, что у крупных млекопитающих — брошенных кошек и собак — облысели животы и лапы. Так проявилось радиационное воздействие.

Но самым печальным образцом губительного действия больших доз радиации стал «Рыжий лес» — относительно небольшой участок общей площадью порядка 400 гектаров, находящийся на западе от станции. Сосновый бор вобрал кронами деревьев колоссальные, смертельные дозы радиоактивной пыли. Она буквально выжгла жизнь, превратив столетние сосны-великаны в засушенные, пылящие смертельно-опасной радиацией, рыжие скелеты. За рыжевато-кирпичный цвет лес и получил свое название. Напичканный радиацией сухостой мог в любой момент загореться, что привело бы к новому выбросу в атмосферу большого количества вредных веществ. В этом случае могли пострадать не только люди, работавшие в зоне, но и население прилегающих территорий. Поэтому было принято решение ликвидировать Рыжий лес.

Что же произошло в этом лесу? Только ли гибелью деревьев ограничилась экологическая катастрофа? С потерей сосен, являвшихся основным объектом этой экосистемы, обрушилась вся цепь пищевой пирамиды. Погибли или исчезли вредители, поедавшие хвою, что, в свою очередь, привело к исчезновению птиц. В лесной подстилке пропали муравьи и другие хищные насекомые. Вызвано это было еще и тем, что со временем в поверхностном слое почвы накопилось большое количество радиоактивных веществ, сформировавших колоссальные уровни облучения.

Современный вид Рыжего леса

Однако на нашей планете не бывает абсолютно безжизненных мест. Даже в пустынях существует жизнь. В Рыжем лесу радиационная обстановка значительно улучшилась уже через год, что позволило новой жизни заселить его территорию.

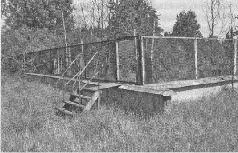

Поскольку ученые-экологи прогнозировали эти процессы, то в Рыжем лесу был создан уникальный полигон, научный эксперимент на котором продолжается по сей день. Полигон представляет собой участок площадью 1 гектар, полностью изолированный от прилегающих территорий. Для этого периметр оградили бетонными плитами, метровыми в высоту и врытыми в землю на полуметровую глубину. Сверху забор венчает еще и двухметровая в высоту металлическая сетка.

Суть эксперимента в том, что на огражденный участок не должна проползти ни одна букашка, ни кто бы то ни было другой из представителей фауны. Исключение, конечно же, составляют птицы, которые могут перелететь забор. Ученые уже отмечали факты гнездования на полигоне уток, полевого луня и других птиц. Основная же цель эксперимента — понять, как идет восстановление природы в условиях сильного радиационного воздействия.

Объектами наблюдений на этом полигоне являются не только растения и насекомые. В периметре сформировалась уникальная популяция полевых мышей. Биологи изучают генетические последствия облучения, ищут аномальные отклонения в клетках и органах животных. В первые годы после аварии отмечалось снижение плодовитости самок, наблюдалась внутриутробная гибель эмбрионов и нарушения в образовании сперматозоидов у самцов. Ученые зафиксировали наличие патологии в отдельных органах мышей, вызванной радиацией (например, цирроз печени).

Уникальный научный полигон в Рыжем лесу

Кстати сказать, именно полевые мыши первыми продемонстрировали человеку, какими могут быть последствия его внезапного ухода из обжитых территорий. Многие люди, находившиеся в то время в зоне отчуждения, вспоминают о мышином нашествии 1987 года. Оперативно выселяясь, люди бросали сельскохозяйственные поля с неубранным урожаем: осталась рожь, кукуруза и другие культуры. В большинстве частных подворий хранилось много зерна и других продуктов питания, а на огородах росла картошка. Все это послужило достаточной кормовой базой для крупной вспышки размножения грызунов. Кроме того, опасаясь вспышки заболевания бешенством, в брошенных населенных пунктах отстреливали бродячих кошек и собак, которые являлись естественными врагами грызунов. Поэтому на следующий после аварии год все поля и населенные пункты буквально кишели мышами и крысами. Они оккупировали даже те дома, где проживали ликвидаторы. По воспоминаниям очевидцев, крысы спокойно бегали по улицам, а мыши лазали по спящим людям.

Руководство чернобыльской зоны серьезно обеспокоилось этой проблемой, опасаясь, что полчища грызунов могут выйти за пределы зоны отчуждения. Однако ученые их успокоили, пояснив, что к осени 1987 года, когда кормовые ресурсы истощатся, количество мышей и крыс резко снизится, а похолодание приведет к их массовой гибели. Так и произошло. Если в начале осени ученые отмечали около 2000 полевых мышей на 1 гектар угодий, то через полтора-два месяца их численность составляла уже только 50-70 особей на гектар. Кстати сказать, на лугах и полях, находящихся за пределами зоны отчуждения, средняя численность мышей составляла порядка 10 на гектар. В последующие годы количество мышей в зоне существенно снизилось, а с ними исчезли и хищные птицы, которые разлетелись по всем округам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: