Олег Давыдов - Места силы Русской Равнины. Том 2. Места силы 31–60

- Название:Места силы Русской Равнины. Том 2. Места силы 31–60

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005666147

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Давыдов - Места силы Русской Равнины. Том 2. Места силы 31–60 краткое содержание

Места силы Русской Равнины. Том 2. Места силы 31–60 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Территория монастыря изрыта дренажными канавами

Попытки переложить тело Корнилия делались не раз. В 1913 году один из его почитателей, Василий Графов, обратился в Синод с просьбой предать тело покойного правильному погребению (исполнить последнюю волю покойного и предотвратить грядущие беды). Обер-прокурор Синода Владимир Саблер велел расследовать. Крыпецкие монахи на расспросы отвечали: ничего не знаем. А игумен Иоанникий, бывший в свое время духовником Корнилия, сообщил следствию, что тот стаканами пил вино. Мог и больше порассказать, ведь Корнилий, юродствуя, каялся ему в чужих грехах. Каялся даже в колдовстве, а не то, что в пьянстве.

Что, собственно, такое юродство? Духовная провокация, цель которой, как и любой провокации, создать ситуацию принципиальной двусмысленности, в которой перестает работать инструментарий, пригодный для ориентации в обыденной реальности консенсуса. В обыденной реальности дела обстоят так, как мы условились, а провокация вносит элемент необусловленности, а значит непредсказуемости. Провокатор как бы говорит: «Я лгу». А ты гадай: если это истина, то это ложь, а если ложь, то – истина. Но юродство – это не просто провоцирование посторонних людей, это провоцирование и себя самого. Оно двусмысленно не только для окружающих, но и для самого юродствующего. Который сам себя ставит в парадоксальное положение. Он как бы сам себе говорит: «Я лгу». И сам с собой решает вопрос, лжет он при этом или говорит правду.

Собор Иоанна Богослова

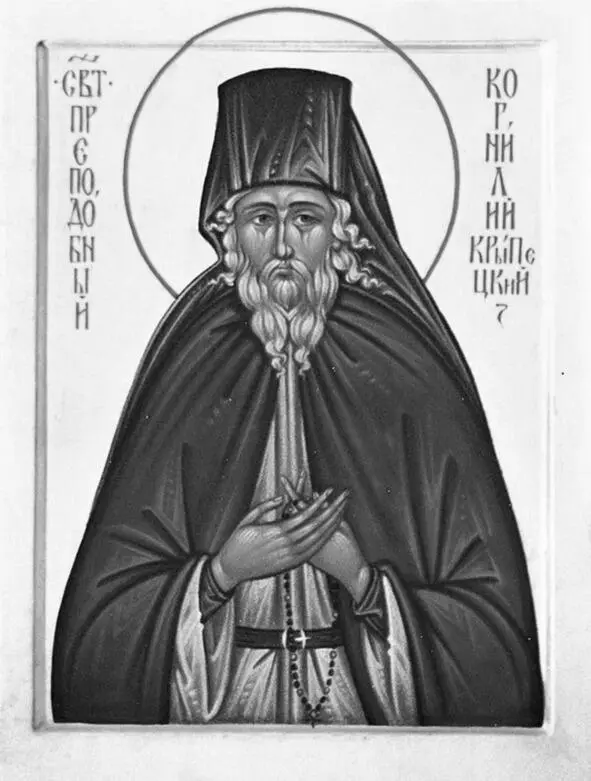

Икона Корнилия Крыпецкого

Случай Корнилия – это пророческая провокация в мистической сфере. На краю могилы, на грани жизни и смерти. Предсказывая неправильные похороны, он буквально спровоцировал братию похоронить себя неправильно. А когда через десять лет началось следствие, монахи, среди которых, конечно, не было парадоксалистов (типа Павла Флоренского), испугались. Ведь это в их монастыре почему-то отошли от православного похоронного обряда. Дело постарались замять. Но события-то, предсказанные юродивым монахом, развивались, несчастья шли одно за другим… В 1917 году на Поместном соборе архимандрит Спасо-Елизарова монастыря Симеон поднял вопрос о перезахоронении Корнилия. Впустую. Симеон выходил из себя, стучал кулаком по столу, срывался: «Если вы, епископы, не поверите этому. То кто же тогда поверит!?» Эх, неправильно действовал Симеон в парадоксальной ситуации «Я лгу». В таких ситуациях надо не убеждать, а как можно быстрей идти разрывать могилу, перекладывать тело. Иначе ведь можно и не успеть.

В 1918 году в районе Крыпеца бесчинствовал красный отряд Стрельникова. Ограбив монастырь, боевики ушли к станции Торошино. Монахи, на себе испытав те несчастья, которые напророчил Корнилий, волей-неволей поверили в его слова: «Переложат меня – все успокоится». Решили переложить. Разрыли могилу, увидели, что тело лежит не так, как надо, стали поправлять. И тут нагрянули люди Стрельникова: попались, рясофорные крысы, что вы там зарываете? Переложить Корнилия в тот раз не удалось. Еще одна попытка сорвалась в 1943 году, во время войны.

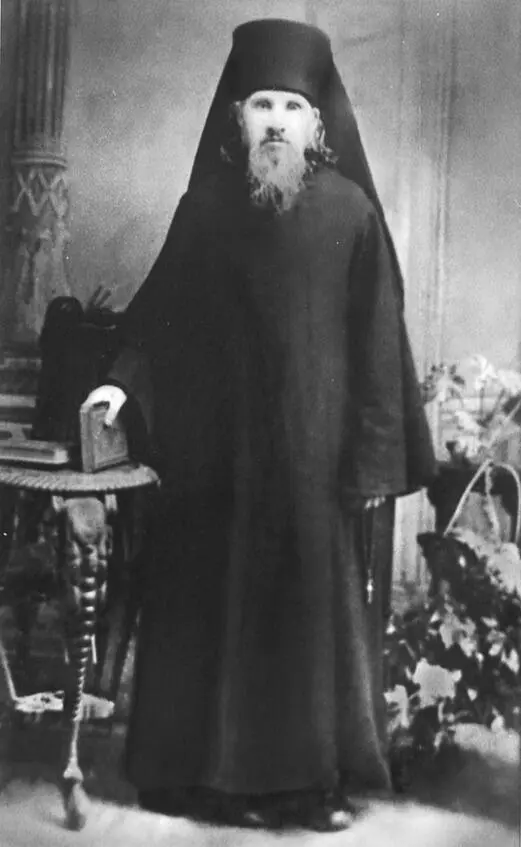

Фотография Корнилия Крыпецкого

Но теперь он лежит правильно. В 1997 году могила была вскрыта, а в 1999 Корнилий был причислен к лику местночтимых псковских святых. Исполнилось еще одно пророчество: «Выроют меня, в раку положат».

Тридцать пятое – Лукьянцево

В 1594 году неподалеку от нынешнего города Александрова (в селе Игнатьево, которого я не встречал на картах) была построена церковь Рождества Богородицы. А через некоторое время из нее исчезла храмовая икона. Поиски по горячим следам ничего не дали, но позднее на косогоре, спускающемся к болоту Псково-раменье (его также называют Богородицким), икона обнаружилась парящей в воздухе. Есть сведения, что обнаружил ее некто по имени Марк. Через полвека он будет до смерти забит в этом месте силы черномазыми бесами.

Икону вернули в церковь, но она опять исчезла и оказалась снова на том же болоте. Когда она исчезла и нашлась в том же месте уже в третий раз, Игнатьевский поп обратился к патриарху Иову с просьбой о перенесении церкви туда, куда уходила икона. Разрешение было получено, церковь перенесена. А вскоре началась Смута. Церковь осталась без попа, место запустело. Это вовсе, однако, не значит, что оно осталось пустым. Это значит лишь, что там не было православного богослужения. Но местные люди знали о силе этого мистического косогора и, конечно, продолжали наведываться к нему. Кто просто так, а кто и порадеть тамошним духам. Веяние их до сих пор ощущается в окрестностях Лукьянцева. И, разумеется, в таком сильном месте не мог не появиться монастырь. Он и сейчас действует. Служба идет по древнему афонскому обряду. Без излишеств, без нововведений, без электричества. Только лампады и свечи.

Из Александрова в Лукьянцево ведет довольно

приличная дорога, но на карте она не показана

Но – по порядку. В 1640 году послушник Паисиева монастыря (что под Угличем) по имени Илларион почувствовал внутреннюю потребность идти к Александровской слободе и искать в тех местах пустующую церковь Рождества Богородицы. Пошел, разумеется, ибо с самого детства был приучен понимать значение таких вот внутренних импульсов. Он был ребенком, вымоленным у Бога. Его родители, страдавшие от бесплодия, дали обет постричься в монахи, если у них кто-то родится. Когда Иллариону исполнилось восемь лет, его отец решил, что настало время сдержать обещание. Мать ушла в какой-то женский монастырь, а отец, взяв с собой мальчика, отправился в Брынский бор (это может быть любой глухой лес), нашел место силы, выстроил келью и стал жить отшельником. Так что Илларион с самого детства приучался к монашеским подвигам и мало что знал о жизни в миру. После смерти отца он пошел искать себе место по вкусу, а также – наставника. Сперва поселился в Афанасьевском монастыре около затопленного ныне Рыбинским водохранилищем города Мологи, а через три года перешел в Паисиев Покровский монастырь, теперь тоже затопленный.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: