Оскар Санчес-Сибони - Красная глобализация. Политическая экономия холодной войны от Сталина до Хрущева

- Название:Красная глобализация. Политическая экономия холодной войны от Сталина до Хрущева

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Бостон / Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-6046149-6-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Оскар Санчес-Сибони - Красная глобализация. Политическая экономия холодной войны от Сталина до Хрущева краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Красная глобализация. Политическая экономия холодной войны от Сталина до Хрущева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

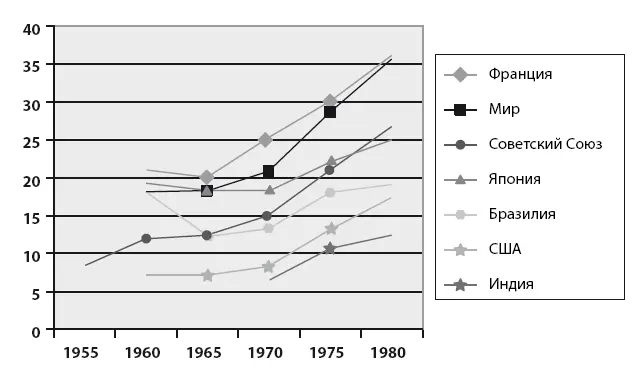

Проблема заключается в том, что тезис о Советском Союзе как автаркии ложен. Он не подтверждается статистическими данными. Он неверен с точки зрения четкой логики политического целеполагания советского руководства. Используя для анализа внешней торговли не представленные в ее официальной статистике и конвертированные по официальному курсу в рубли, а используемые внутри страны цены на товары внешней торговли, экономист В. Тремль подсчитал, что доля внешней торговли в национальном доходе увеличилась в 1960–1975 годы с 12 до 21 % и уже в 1980 году составляла примерно 27 % (см. рис. 1). Другими словами, Советский Союз был автаркией уровня Японии, которая два десятилетия спустя, следуя тем же самым путем, перешла от практически полного соответствия упомянутому статусу в начале 1950-х годов к более глобализированной экономике [3] Япония вошла в послевоенную Бреттон-Вудскую эпоху, находясь в состоянии крайней зависимости от США, что объясняет более высокое соотношение торговли к ВВП на раннем этапе. Встретила же она конец этой эпохи менее глобализированной, чем СССР, соотношение торговли к ВВП которого, согласно расчетам В. Тремля, к 1980-м годам должно было составить 30 % [Treml 1983:35].

.

СССР послевоенной эпохи был гораздо более зависим от мировой экономической конъюнктуры, чем другие вписанные в глобальную капиталистическую систему крупные страны – такие, как США, Бразилия, Индия, а к концу 1970-х годов даже Япония. Но наводящие на размышления цифры Тремля не были приняты во внимание – эти данные не могли быть интегрированы в существующие метанарративы «советского эксперимента».

Рис. 1. Доля торговли в национальной экономике Источник: [Тремлъ 1983: 35].

Исследователи, за редким исключением, игнорировали опубликованную более сорока лет назад работу Майкла Дохана, в основе которой лежал тезис о быстром росте советских экономических отношений в 1960-70-е годы [Dohan 1969]. Ее автор утверждал, что автаркия 1930-х годов была не политическим выбором, а результатом Великой депрессии. Книга, которую читатель держит перед собой, призвана развить идеи, заложенные в блестящем исследовании американского ученого. То, что советская экономика во все времена ее истории была в значительной степени встроена в глобальные экономические структуры, является фактом. Была ли это система золотого стандарта, Бреттон-Вудская система или пост-Бреттон-Вудская квазисистема, которая структурировала международные экономические и политические отношения, Советский Союз был по большей части задействован в тенденциях и злоключениях глобального финансового и коммерческого обмена – а то и в глобальном финансовом и коммерческом управлении, в котором доминировали гораздо более богатые страны Западной Европы и США.

Отчасти права была только одна группа ученых: экономические советологи. Действительно, экспорт продукции страны был большой проблемой для советской системы. Капитаны советской индустрии не хотели в нем участвовать. Причины этого еще до конца не изучены, но для того, чтобы ответить на вопрос почему, вероятно, необходимо исследовать проблемы, с которыми столкнулся бы руководитель (всегда мужчина), чье предприятие было бы выбрано для экспортных поставок. Подобная неприязнь к экспорту принуждала Кремль реквизировать продукцию и выводить ее с промышленного черного рынка (еще одна чрезвычайно важная область советской экономической жизни, о которой мы мало знаем). Поскольку промышленный черный рынок помогал красным менеджерам справляться с давлением плана, экспорта следовало избегать любой ценой. Но, конечно, это только половина истории советской торговли. Другая половина – это импорт, которого Советский Союз жаждал, вероятно, больше, чем другие, более либеральные страны. Это было частью хорошо известного феномена советской экономической системы: предприятия накапливали ресурсы, а затем требовали еще, чтобы, как уже говорилось, уменьшить давление требований Госплана [4] Это системное противоречие (ирония!) исследуется в статье О. Санчеса-Сибони [Sanchez-Sibony 2010].

. Но там, где система находилась в противоречии с миром за пределами советских границ, у Кремля таких противоречий не было. Результат направленной на интеграцию сознательной политики советского руководства очевиден: советская экономика, бывшая поначалу автаркией, затем глобализировалась примерно в той же степени и примерно в течение того же промежутка времени, что и экономики других стран.

Если советская торговля осуществлялась вне рамок свободного глобального рынка, это происходило не потому, что, как принято считать, политические интересы в большей степени определяли поведение советского руководства, чем коммерческие. Политика, безусловно, вмешивалась в советскую торговлю, но чаще всего в форме ограничений, накладываемых американским правительством через такие институты, как Координационный комитет (CoCom) по многостороннему экспортному контролю в промышленно развитом мире, или через скрытые и явные угрозы коммерческому благополучию неиндустриальных стран. Именно стремление к снятию этих созданных американцами ограничений определило действия советского руководства в области торговли в течение первых двух десятилетий торговой экспансии СССР. Это важный момент, который необходимо понять и усвоить в процессе анализа советской внешней политики. В посвященной холодной войне литературе слишком много внимания уделялось краткосрочным политическим решениям, принимаемым во время горячих фаз этой войны, а не уровню понимания советской элитой – часто близкого к полному – политических и экономических реалий, которые ограничивали их действия и определяли долгосрочную политику.

В этой книге предпринята попытка реконструировать мировую финансовую и коммерческую систему, определившую границы советской внешней политики. Но ее цель не сводится лишь к демонстрации того, что историки холодной войны называют «экономическим аспектом» холодной войны, или доказательству того, что экономика каким-то образом превосходит политику. Скорее, автор разделяет точку зрения о том, что экономическое развитие ограничивает и делает возможной определенную политику – во всяком случае, в той же мере, в какой политика ограничивает и делает возможной разработку определенного экономического курса. Взаимодействие первого и второго породило мировоззрение и ложные представления политиков, часто подводимые историками холодной войны под категорию «идеология». Эта категория отсылала к доктринальным текстам и негибкому мышлению, признаваемому в качестве характеристики советского человека, но редко приписываемому невинным американцам за рубежом. Все вышеуказанное не противоречит тому, что некоторые идеи в Советском Союзе были совершенно автономными и довольно неизменными. Например, советские политики явно предпочитали импорт товаров производственного назначения (станки, корабли, кабели и т. д.) импорту потребительских товаров, которые промышленно развитые страны часто пытались продавать в Советском Союзе. Причина, по которой это происходило, не имеет ничего общего с предпочтениями, сформированными экономическими стимулами и конъюнктурой, и, вероятно, связана с представлениями об эксплуатации, привилегиях и нецелесообразных тратах, порожденными способами мышления, сложившимися задолго до прихода большевиков к власти. Можно было бы назвать это представление марксистским, объяснить его возникновение работой кремлевской идеологии, но такое предположение нужно согласовать с тем фактом, что слишком многие немарксисты во всем мире это представление разделяли. Подобные же вещи можно утверждать и в отношении идей (например, планирования), которые обычно рассматривались как свидетельство приверженности Кремля бестелесной и абсолютной «марксистской идеологии».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов - Политическая экономия Николая Зибера. Антология [litres]](/books/1142554/kollektiv-avtorov-politicheskaya-ekonomiya-nikolaya-zi.webp)