Андрей Семченко - Краткая история коронарной хирургии: в событиях, лицах и датах. Издание второе, дополненное

- Название:Краткая история коронарной хирургии: в событиях, лицах и датах. Издание второе, дополненное

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005614582

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Семченко - Краткая история коронарной хирургии: в событиях, лицах и датах. Издание второе, дополненное краткое содержание

Краткая история коронарной хирургии: в событиях, лицах и датах. Издание второе, дополненное - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

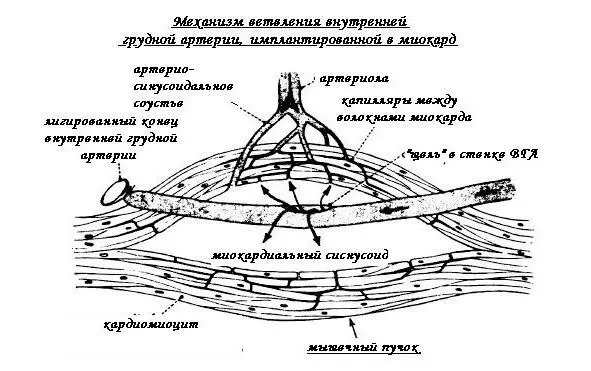

Смысл операции Вайнберга заключался в имплантации специально подготовленного трансплантата внутренней грудной или, как ее еще называют, маммарной артерии в тоннель, сформированный в миокарде. Перед имплантацией свободный конец артерии перевязывался, а мелкие боковые веточки, напротив, оставлялись нелигированными (рис. 3).

При разработке своей операции Артур Вайнберг опирался на сделанное Верном в 1933 году описание особых миокардиальных капилляров – синусоидов. Однако существование таких капилляров оставалось недоказанным: гистологическое исследование сосудистой сети миокарда давало противоречивые результаты. Тем не менее, было известно, что в период эмбриогенеза миокард обладает сосудистой сетью именно такого типа – синусоидного, которая позже замещается развитием системы коронарного кровообращения.

Рис. 3. Схематичное изображение имплантированной внутренней грудной артерии в миокард левого желудочка. Кровь изливается из маммарной артерии в миокардиальные синусоиды. Вот почему имплантированный сосуд остается открытым. Позже его веточки создают анастомозы с коронарными артериолами. Адаптировано из Vineberg A. Coronary vascular anastomoses by internal mammary artery implantation. Can.Med. Assoc. J. 1958;78; P.871—879.

Вторым важным моментом, через который должен был реализовываться эффект от операции, был неоангиогенез. В 1955 году Чарльз Бейли, описывая свой опыт операции Вайнберга, отмечал: «Как у животных, так и у человека, перенесших интрамиокардиальную имплантацию внутренней грудной артерии с постоянным истечением крови из ее ветвей, всегда наблюдается образование гематомы в пределах миокарда». Он же подметил уникальную особенность сердечной мышцы: «Губчатая структура миокарда позволяет абсорбировать весь дополнительно излившийся в него объем крови». Как было выяснено позже в ходе различных исследований, образование гематомы является одним из факторов неоангиогенза.

Таким образом, целью операции Вайнберга является создание ретроградного механизма коронарной перфузии через миокардиальный синусоид, а также развитие сосудистой сети миокарда. Рисунок иллюстрирует образование так называемого «вайнбергского анастомоза» между внутренней грудной артерией и мелкими ветвями коронарных артерий. Согласно этому принципу образование такого анастомоза происходит следующим образом: кровь поступает через открытые мелкие ветви или отверстия в стенке внутренней грудной артерии в миокардиальный синусоид; далее кровь ретроградно поступает в мельчайшие артериолы коронарных артерий, чему способствует активное сокращение миокарда. Со временем происходит образование «анастомоза» между синусоидом и артериолой коронарной артерии, а также разрастание капиллярной сети миокарда за счет накопления гематомы.

Рис. 4. Селективная ангиография левой внутренней грудной артерии, имплантированной в миокард 35 лет назад. Можно видеть, как окклюзированная передняя нисходящая артерия заполняется из трансплантата через образовавшийся анастомоз с третичной диагональной ветвью. K. Gupta, C.S. Sung, A.B. Brady. Vintage vineberg. Clin. Cardiol.2003. №-9; P.418.

Первые свои операции Артур Вайнберг отрабатывал в эксперименте в 1945 году и, получив удовлетворительные результаты, уже в 1950-м году начал выполнять их в клинике. На рисунке 4 представлена ангиограмма имплантированной в миокард внутренней грудной артерии, выполненная через 35 лет после операции. Исследование выявило хорошо развившуюся интрамиокардиальную сосудистую сеть в области имплантации и функционирующий «вайнбергский анастомоз».

Таким образом, операция Вайнберга заключалась в непрямой реваскуляризации коронарного русла и предшествовала эре коронарной хирургии.

Надо отметить, что принцип туннелирования, реализуемый в операции Вайнберга при имплантации внутренней грудной артерии, лежит в основе применяемого сейчас в части клиник альтернативного метода реваскуляризации миокарда – трансмиокардиальной лазерной реваскуляризации.

Но сегодня, когда коронарное шунтирование уже стало «стандартом» хирургического лечения ишемической болезни сердца, а коронарное стентирование доказало свою эффективность, известны операции, наверно, не совсем оправданно возвращающие хирургию во времена Вайнберга. Например, профессор Юрий Михайлович Ишенин последние годы жизни работавший в Нижнекамске, в течение 30 лет пропагандировал операцию механического туннелирования миокарда. Операция, предложенная автором, заключалась в торакотомии с последующим выполнением 2—3 туннелей в миокарде длиной 6—8 сантиметров, сообщающихся с полостью сердца. Туннелирование Ю. М. Ишенин выполнял так называемым тубусным скальпелем. К слову, первый такой скальпель был сделан из телеантенны от советского телевизора…

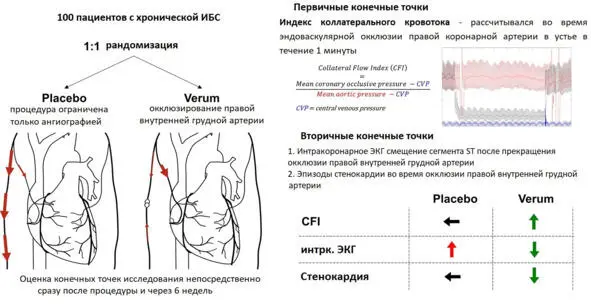

Или другой пример. Недавно группа исследователей из Швейцарии во главе с Кристианом Зайлером опубликовала в American Heart Journal (к слову, весьма уважаемое издание!) результаты немного-немало настоящего проспективного, двойного слепого, плацебоконтролируемого испытания эффектов от операции, суть которой мало чем отличалась от операции Давида Фиески, зато выполняемой очень по-современному. Пациенту с выявленным значимым поражением правой коронарной артерии с помощью эндоваскулярного доступа устанавливали окклюдер в правую внутреннюю грудную артерию ниже отхождения от нее перикардиодиафрагмальной ветви, перенаправляя в нее весь кровоток к зоне так называемых «естественных» маммарокоронарных анастомозов, а потом подтверждали улучшение миокардиального кровотока и уменьшение проявлений ишемии (рис. 5). Отметим, что, авторы выполняли свое исследование на средства, полученные от гранта и после одобрения этическим комитетом. Значит, есть интерес! И это в наше время, когда методы прямой реваскуляризации уже прочно себя зарекомендовали, не может не удивлять!

Рис. 5. Глядя на схему и результаты исследования, выполненного командой авторов из Швейцарии, невольно задумываешься о том, что хирургия ишемической болезни сердца могла бы развиваться в совсем другом направлении. Адаптировано из M.R.Bigler, M.Stoller, C. Tschannen, R.Grossenbacher, C.Seiler. Effect of permanent right internal mammary artery occlusion on right coronary artery supply: A randomized placebo-controlled clinical trial. Am. Heart J. 2020;230; P:1—12.

Так как же все начиналось?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: