Сергей Соловьев - Гиксосы, предтеча сардонов. Сардоны, сарты, народ от Серики до Галлии

- Название:Гиксосы, предтеча сардонов. Сардоны, сарты, народ от Серики до Галлии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005642615

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Соловьев - Гиксосы, предтеча сардонов. Сардоны, сарты, народ от Серики до Галлии краткое содержание

Гиксосы, предтеча сардонов. Сардоны, сарты, народ от Серики до Галлии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

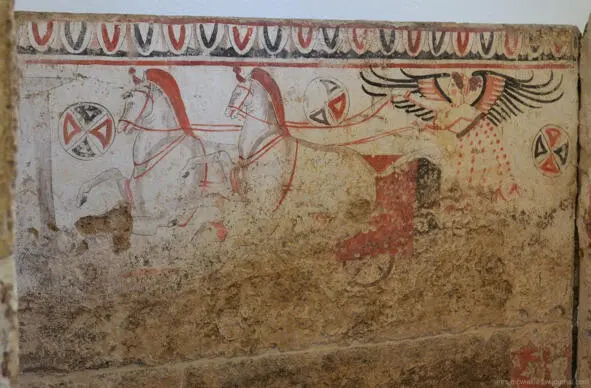

Здесь очевиден элемент прощания с погибшим или умершим воином. Умерший- справа, сверху-женщина прощается с воином. Как видно, в скифском искусстве использовался тот же мотив, мотив прощания. Молодой воин прощается с жрицей. Рядом со жрицей светильник. Подобные светильники находят в захоронениях сарматских жриц.

гробница из Лукании

Все построение сцен, динамика и смысл изображения выражают одну и ту же идею. Вообще, гробницы в Лукании очень похожи на Боспорские.

Луканские гробницы представляют собой настоящие жилища, но в миниатюре: пол, стены, двускатная крыша, только окон нет. На стенах жизнеописание усопшего – лошади навьючены скарбом, красивые женщины в нарядных одеждах провожают, мужчина постарше встречает и пожимает руку, мол, добро пожаловать в мир иной. Когда хоронили «хозяина» этой гробницы, лил дождь. Фрески плакали красками, дождевые красочные подтеки так и сопровождали усопшего все 24 века, с того самого момента до наших дней.

Матрона, держательница семьи и дома, хранительница очага – дети провожают ее в последний путь, несут венки. Она еще полна сил, нарядно одета, обута и ветер развевает накидку на волосах. Она передает им свой гранат – символ возрождения.

Луканская гробница

Напоминают гробницы Боспора, особенно- гробницу Деметры. Подземное сооружение находится в центре города – буквально в минуте ходьбы от автовокзала. В его окрестностях расположены памятник царю Митридату, Митридатская лестница, Картинная галерея Бута и сквер Славы.

Впервые сооружение было исследовано Карлом Думбергом —археологом, гостившим как-то в частной усадьбе Зайцевых (она-то и находилась на месте нынешней улицы Братьев Перепелицы). Было это в 1895 г. – уже 4 года Думберг исполнял обязанности директора местного музея древностей. Представители здешней знати охотно приглашали археолога исследовать свои имения. Выяснилась удивительная вещь – склеп еще не разграблен. У стен красовались нераскрытые саркофаги из дерева. Вокруг полно драгоценностей. В виду этого в начале XX века объект приобрела Археологическая комиссия. Помещение представляет собой комнату размером 2,2 на 2,8 м. Как указывалось, к ней (спускаясь) ведет прорытый в открытом грунте коридор. Длина его 4 м. Свод камеры —полуцилиндрический. Стены с тремя нишами играют роль «холста», где изображены сюжеты из жизни богини Деметры. И знаменитую гробницу Персефоны в Вергине.

Эта гробница принадлежала женщине, вероятно одной из семи жен Филиппа II, возможно, Nikesipolis из Pherae. Выглядит гробница как большой каменный «ящик». Захоронение производилось через верхнее отверстие, которое затем закрывали большим продолговатым каменным блоком. Гробница была разграблена в древности. По оставшейся керамике захоронение можно было датировать серединой IV в. до н. э., возможно 340 г. до н. э. И все же грабители были не в состоянии вынести самую большую ценность этого помещения – настенную роспись. Живопись прекрасно сохранилась на трех из четырех стен, и являет собой уникальный образец монументальной живописи IV в до н. э.. Сюжет росписи – похищение Плутоном Персефоны, поэтому эту гробницу называют так же гробницей Персефоны. Как видно, налицо распостранение одного культа, близкие по типу захоронения от Боспора до Италии, и живопись, и сюжеты росписи близкие по смыслу.

Предисловие

Важность темы, поднимаемой в этой книге, обусловлена незаслуженным невниманием научного сообщества к этой проблеме, проблеме явной культурной близости ряда племен и народов древности. Это фракийцы, лидийцы, ликийцы, македоняне, иллирийцы, этруски и кельты и конечно же венеты (венеды).

Тему культурной и языковой общности этих народов, исключая кельтов, поднимал в своих новаторских работах Чертков. Чертков А. Д. ФРАКИЙСКИЕ ПЛЕМЕНА, жившие В МАЛОЙ АЗИИ. Москва Университетская типография 1852 г.;Чертков Фракийские племена, жившие в Малой Азии». – 1-е изд. – М.: В Унив. Тип., 1853. – 140, прим. 32 с.;Чертков «Пелазго-фракийские племена, населившие Италию и оттуда перешедшие в Ретию, Венделикию и далее на север, до реки Майна». – 1-е изд. – М.: В Унив. Тип., 1853. – 102, прим. 46 с.;Чертков «О языке пелазгов, населивших Италию, и сравнение его с древле-словенским». – 1-е изд. – М.: В Унив. Тип., 1855. – 193 с.;Чертков «О языке пелазгов, населивших Италию. Продолжение первое». – 1-е изд. – М.: В Унив. Тип., 1857. – 150 с.;Чертков «Продолжение опыта Пелазгийского словаря» (1857 год, кн. 25-я, исследования, с.с. 1—50, и отдельно, М., 1857.

Александр Дмитриевич Чертков (19 июня (30 июня) 1789, Воронеж – 10 (22) ноября 1858, Москва) – русский учёный, археолог, историк, нумизмат, книжный коллекционер. Проводил исследования в области этрускологии и славистики. Основатель Чертковской библиотеки, председатель Московского общества истории и древностей Российских, один из учредителей Московской (общедоступной) школы художеств. Губернский предводитель московского дворянства, участник Отечественной войны 1812 года и русско-турецкой войны 1828—1829 годов. Член-корреспондент Петербургской академии наук (1842), почётный член Московского археологического общества, тайный советник.

Вероятно, Черткову оставался лишь один шаг, чтобы заполнить лакуны между племенами венетов, фракийцев, иллирийцев, этрусков и кельтов, но данную задачу решает эта книга, это исследование. Чертков основывал свой метод более на языковых аспектах, здесь большее внимание будет отведено культурологии, религиеведению, образцам письменности. И, что важнее всего, в ходе долгой работы был найден этноним, на который Александр Дмитриевич не обратил внимание- это сарты-сарды-сардоны. Вообще, обширность топонимов, география распостранения имени этого народа просто поражает воображение- От Китая, вернее его части- Серики, до Арморики и окрестностей Массилии-Марселя с сардонами.

Ахиллес и Талос. Велес, сын Дракона. Троянская война и поход в Индию

Талос (др.-греч. Τάλως, Τάλων) – в древнегреческой мифологии бронзовый витязь, данный Зевсом Европе для охраны острова Крит. Последний из «медных ясенеродных», Зевс подарил его Европе. По другой версии, сын Адониса и Евриномы. Именуется также Гефестотевктоном (др.-греч. ἦφαιστότευκτον «созданный Гефестом»), Зевс дал его Европе как стража. Талио́н (лат. tālĭo, от talis – такой же) – категория юриспруденции и морали, также известная как равное (симметричное) возмездие. Принцип назначения уголовного наказания за преступление, согласно которому мера наказания должна точно, буквально соответствовать вреду, причинённому вследствие совершения преступления («око за око, зуб за зуб»).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Дмитриевский - Сталин [Предтеча национальной революции]](/books/1090019/sergej-dmitrievskij-stalin-predtecha-nacionalnoj.webp)