Андрей Никитин - Дороги веков

- Название:Дороги веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Melanar

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Никитин - Дороги веков краткое содержание

…Если в первые годы на берегах Плещеева озера я находил стоянки на песчаных валах древнего берега, возвышающихся на два-четыре метра над озером, то, по мере того как накапливался опыт и возникали новые вопросы, мне все чаще приходилось спускаться в сырую озерную пойму…

Однако самое любопытное ожидало меня на Польце.

Копать это огромное многослойное поселение, где, словно визитные карточки, лежат черепки самых различных культур, отдаленных зачастую сотнями километров друг от друга, было трудно. Трудности возникали оттого, что подстегивали сроки: за лето надо было вскрыть большую площадь, чтобы освободить место для строительства железнодорожной станции, во всем требовалось разобраться сразу, все увидеть, сравнить, взвесить. Нельзя было остановиться, подумать, отложить на следующий сезон, чтобы вернуться с новыми силами и новыми мыслями: Вместе с тем копать было захватывающе интересно. Каждый день открывалось что-то новое — новые соотношения археологических комплексов, новые возможности истолкования прошлого, новые факты, понять которые удавалось порою спустя годы.

То было удивительное лето на берегу еще прозрачной тогда и рыбной реки, под солнцем и соснами, где прошлое переслаивалось настоящим, глубокая древность — современностью. Я рассказал об этом времени в своей книге «Дороги веков» — о том, как мы жили, копали и что находили…

Археология всегда была для меня не «наукой о древностях», как точно переводится это слово, а «наукой о прошлом», причем прошлое включало в себя не только историю человеческого общества, но и историю биосферы в целом… И потому речь здесь пойдет не столько о предметах, найденных при раскопках, сколько о закономерностях, на которые указывает анализ этих предметов; не столько о фактах, сколько о процессах, разворачивающихся на протяжении тысячелетий; не столько о следствиях, сколько о возможных причинах, истоки которых приходится искать иногда за пределами биосферы. А чтобы увидеть все это, понять, какое место в пространстве и времени занимает прошлое, ограниченное тем или иным квадратом раскопа, современный археолог должен уметь преодолевать эти границы, уметь подняться над ними, соединив в своем сознании результаты множества исследований. Вот почему сейчас я пишу не как только писатель или только археолог, а как оба они вместе.

Андрей Леонидович Никитин.

Дороги веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Чтобы накормить её ворчащую, попыхивающую дымом утробу, мы отправляемся за бензином и маслом, а вернувшись, рубим на ступеньках крыльца из гвоздей злополучные шпонки. Самодельные с успехом заменяют фабричные: они мягче, легче срезаются, и меньше опасений повредить винт о корягу или подводный камень…

Лес зеленеет на глазах. Он навёрстывает упущенные дни. С каждой минутой кружевная зелень сверкает на солнце ярче, сочнее, и, приостановившись, кажется, что явственно слышишь тихий треск лопающихся почек и шорох расправляющихся листков.

Уложены в нос лодки продукты, прикрыты плащами рюкзаки. Вадим подсовывает туда же консервную банку с сизо-лиловыми, переливающимися на солнце перламутром, ещё сонными от холодов червями.

— Трогай!

Кренясь и скользя, убегают назад отражающиеся в воде берега. Река встаёт перед лодкой то кустами, то невысокими осыпающими песок обрывами, с мостками, примкнутыми к ним лодками, нависающими над водой сарайчиками, разворачивается то влево, то вправо широкими спокойными плёсами.

Эта часть посёлка протянулась вдоль реки к Польцу сравнительно недавно, уже в послевоенные годы. А до того на правом берегу Вёксы шумел и колыхался дремучий бор, сведённый под корень каким-то особо ретивым хозяйственником, и М. М. Пришвин, подолгу живший здесь, любивший этот лесной и озёрный край, немало написал писем в различные инстанции, возмущаясь насилием над природой. Хозяйственника наконец убрали, переведя на другое место, где ещё был лес. А здесь вместо леса вырос посёлок. Одним из первых поставил здесь свой дом наш хозяин, несколько лет подряд корчуя в одиночку пни, проводя канавы, осушившие луговину у реки, и расчищая кустарник…

Последний поворот. Из-за кустов лодка вырывается на гладкий, всё расширяющийся плёс перед усольской плотиной.

Посёлок на правом берегу, Усолье — на левом. Чёрные вековые избы, редкие вётлы над рекой за плотиной, лодки, по три, по четыре приткнувшиеся к вбитым в берег рельсам, мостки. Древнее, как Русь, село, выросшее в незапамятные времена у маленьких соляных источников, «у соли».

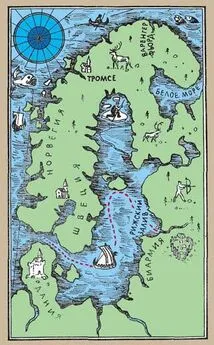

Соль была дорога. Соль привозили из Крыма и с Белого моря. Во времена Московской Руси на счету был каждый соляной источник. Возле него вырастали сёла, ставились варницы — помещения с печами, в которые были вмазаны огромные сковороды-црены, где медленно выкипал, варился соляной раствор. Для добычи раствора рылись глубокие колодцы, в которые опускались и забивались ещё глубже массивные деревянные трубы, составлявшиеся из двух половинок выдолбленных древесных стволов, стянутых железными обручами. По таким трубам и качали раствор. Остаток одной из них, найденный здесь же, хранится теперь в переславском музее.

Первые письменные сведения об Усолье как дворцовом владении относятся к началу XV века. Уставной грамотой 1555 года Грозный пожаловал было усольцев правом самоуправления, но вскоре отдал село, правда, без соляных варниц, переславскому Данилову монастырю, а варницы — Троице-Сергиевой лавре. В XVII веке, после Смутного времени, когда «животы (скотину) пограбили у них воры литовские люди», как писали в челобитной усольцы, захирело, заглохло соляное производство. Пашенные крестьяне сидели на земле, остальные занимались торговлей «с возов и походячим торгом», бондарным делом и рыболовством. От прежних двух посадов по обеим сторонам реки сохранился только один, и в память о соляном промысле торчит над рекой, словно прыщ, крутая Козья горка, сложенная отвалами из шахт. За Козьей горкой растянулись огороды подсобного хозяйства торфопредприятия.

Плотина — самое трудное место на реке: лодку надо перетаскивать через дамбу. Из-за плотины, из-за построенной в начале века усольцами водяной мельницы, полусгнившие сваи которой ещё можно видеть возле усольского берега, у крестьян шла долгая тяжба с переславскими рыбаками, утверждавшими, что из-за плотины вода в озере поднялась и грозит подтоплением Рыбачьей слободы в Переславле. Дело тянулось бесконечно, приезжали топографы, вымеряли уровень и решили, что на метр воду можно поднять, особой опасности ни для Рыбачьей слободы, ни для самого озера такой подъём уровня не представляет. Вот если бы выше…

Так появилась на Вёксе плотина с мельницей, работавшей довольно долго, чуть ли не до начала войны. Но теперь от бывшего затона перед плотиной осталось огромное болото, заросшее камышами.

И хотя уровень плотины со временем подняли ещё на полметра, чистая вода продержалась здесь недолго. Подпруженная река стала рассадником ряски и гниющих водорослей, которые стали медленно подниматься вверх по Вёксе, замедляющей своё течение в жаркие летние месяцы.

Разгружая лодку, переносим вещи на другую сторону дамбы. Потом долго ходим и собираем разбросанные по берегу чурки, палки, колья. Летом, когда движение на реке непрерывное, здесь всегда лежат самодельные катки. Сейчас их ещё нет.

Собранное раскладывается на пути лодки тщательно и продуманно. Первое бревно — на переломе дороги и откоса, самый лучший и гладкий каток — посредине, остальное — ближе к другому краю. Вадим заходит по колено в воду, чтобы толкать корму. Мы с Сашей хватаемся с двух сторон за железный шкворень, стягивающий борта у форштевня.

— Раз-два! Раз-два! А ну ещё! Ещё!..

В Усолье, со стороны Купанского, идут домой два моториста — усталые, чумазые, в испачканных мазутом спецовках. Не здороваясь, не спрашивая, как и что, подхватывают с обеих сторон лодку за сиденья. Вот она уже катится по чуркам, нос нависает над скатом, мы только успеваем направлять, и лодка плюхается в реку по ту сторону плотины.

— Спасибо!

— Не за что… Ни рыбы, ни чешуи!

Повороты, повороты… Крутится и петляет Вёкса вокруг Усолья, то отдаляясь, то подмывая нависшие плетни огородов.

Кажется, уже давным-давно отплыл от села, но вот ещё один поворот, и оно снова надвигается на тебя своими серыми избами. Наконец петли поворотов и прибрежные кусты скрывают дома окончательно, и мы оказываемся в мире почти столь же девственном, как столетие назад.

Если Плещеево озеро залегло в глубокой чаше безлесных холмов, с которых глядятся в его зеркало деревни и монастыри, то озеро Сомино отгородилось от мира коричневыми полями торфа, чащобой болотистых кустарников и беспредельным разливом лесов. Озеро зарастает. К воде почти нигде нельзя подойти, берега озера колышутся, уходят из-под ног, а снизу с бульканьем подступает коричневато-мутная болотная вода. И глубина в нём редко где больше метра — ниже лежит чёрный вязкий ил. В особо жаркое лето озеро пересыхает, зарастает и становится похожим на большой цветущий луг, по которому разгуливают чайки и утки, гнездящиеся во множестве в камышах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: