Денис Дроздов - Большая Полянка. Прогулка по Замоскворечью от Малого Каменного моста до Серпуховской площади

- Название:Большая Полянка. Прогулка по Замоскворечью от Малого Каменного моста до Серпуховской площади

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-09339-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Дроздов - Большая Полянка. Прогулка по Замоскворечью от Малого Каменного моста до Серпуховской площади краткое содержание

Эта книга будет интересна всем любителям истории и конечно же жителям Замоскворечья.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Большая Полянка. Прогулка по Замоскворечью от Малого Каменного моста до Серпуховской площади - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

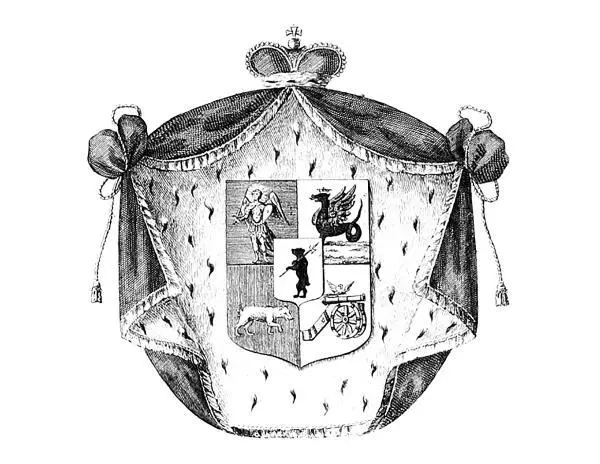

В 1793 году усадьбу Вольфа купил Иван Иванович Прозоровский, происходивший из знатного княжеского рода. Его отец Иван Андреевич Прозоровский – генерал-аншеф, кавалер ордена Святого Александра Невского, сестра Варвара Ивановна – супруга фельдмаршала Александра Васильевича Суворова. Возможно, великий полководец гостил в доме шурина на Большой Полянке. Как и все ближайшие родственники, Иван Иванович сделал блестящую военную карьеру. Он участвовал в русско-турецкой войне 1768–1774 годов под началом Петра Александровича Румянцева и проявил себя как храбрый воин. В 1774 году Прозоровский находился при задунайских корпусах, которыми командовал его зять Суворов. В 1783 году Иван Иванович получил звание генерал-майора, а еще через девять лет дослужился до генерал-поручика.

Герб рода князей Прозоровских

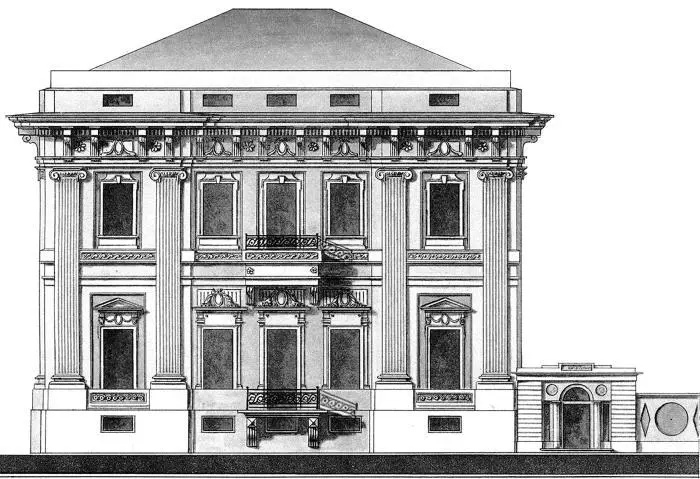

Поселившись на Большой Полянке, князь решил переделать особняк. По его приказу нижние помещения перепланировали, разместив в бывшей аптеке жилые комнаты. Вход в здание со стороны улицы упразднили, а новый устроили во дворе, что больше соответствовало традициям московской архитектуры XVIII столетия. О крыльце напоминал лишь балкончик первого этажа, расположенный всего в полутора метрах от земли. Перестройкой дворца Прозоровского занимался другой выдающийся архитектор того времени – Матвей Федорович Казаков.

Дом Прозоровского. Парадный фасад. Страница из «Альбома партикулярных строений» М.Ф. Казакова. 1800-е гг.

Таким образом, в конце XVIII века окончательно сложился облик незаурядного памятника московского классицизма. Поэт Аполлон Александрович Григорьев назвал его «большим домом итальянской и хорошей итальянской архитектуры».

Искусствовед В.В. Згура в научной работе «Проблемы и памятники, связанные с В.И. Баженовым» не скупится на похвалу в адрес этого произведения архитектуры: «Уже издали он бросается в глаза своим необычным и несколько неожиданным для Москвы видом какого-то западноевропейского palazzo. Главный фасад обращен на улицу. Однако, и в дворовом фасаде обнаруживаем тончайшую отделку и великолепное пространственное разрешение, по своему художественному результату не уступающее главному фасаду. Наряду с фризом, пилястры являются существенным моментом фасадной декорации. Они поставлены на невысокие пьедесталы, в свою очередь поддерживаемые выступами цоколя, глубоко каннелированы и увенчаны ионическими капителями с подвесками, сравнительно редкими в московской архитектуре. В целом создается полная урегулированность динамического выражения памятника, дающая впечатление необыкновенной гармонии. Пластическое выражение стенной плоскости массивными и насыщенными выступами, как бы вырастающими из тела здания, и ясно проступающее единство фасада говорят за неостывшие еще проблески барочного мышления» [19] Згура В.В. Проблемы и памятники, связанные с В.И. Баженовым. М., 1928.

.

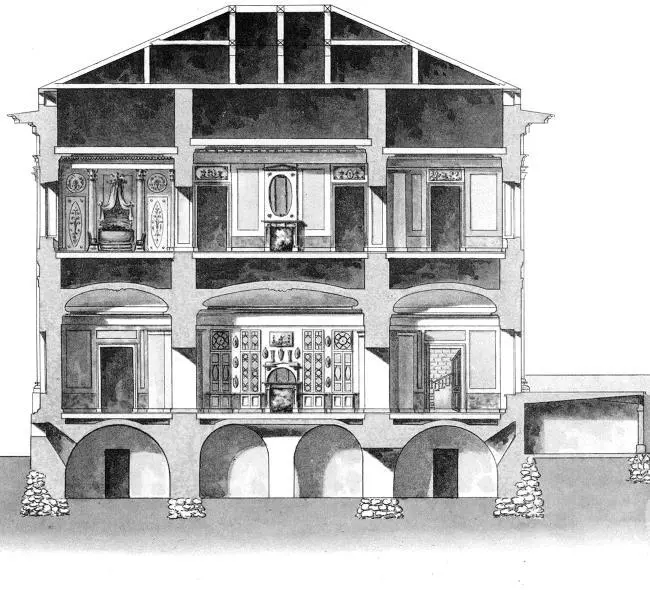

Дом Прозоровского. Разрез. Страница из «Альбома партикулярных строений» М.Ф. Казакова. 1800-е гг.

После смерти Ивана Ивановича в 1811 году владение с баженовским домом унаследовала вдова – княгиня Татьяна Михайловна Прозоровская, дочь богатейшего уральского горнозаводчика, князя Михаила Михайловича Голицына. В пожаре 1812 года классицистический особняк пострадал, но уже через пару лет его привели в порядок, а к 1822 году полностью восстановили. Важной вехой в истории двух замоскворецких усадеб стал 1826 год, когда англичанин Мурье продал Прозоровской значительную часть бывшего владения Трубецких, расположенную на углу Старомонетного переулка и набережной Водоотводного канала. Оставшийся узкий двор между Большой Полянкой и Старомонетным переулком оказался в руках подпоручика Фомы Фомича Дэвиса, который вместо жилых строений, сгоревших во время нашествия французов, возвел новые.

Согласно архивным документам, в 1827 году в огромном владении Татьяны Михайловны Прозоровской помимо самой хозяйки проживали ее дочь княгиня Анна Ивановна Трубецкая с мужем князем Юрием Ивановичем Трубецким – представителем другой ветви знатного рода, собственником знаменитого «дома-комода» на Покровке. Этих Трубецких даже называют «комодами», настолько прекрасным и запоминающимся особняком они обладали. Анна Ивановна скончалась рано, и Татьяна Михайловна воспитывала осиротевшую внучку Варвару Юрьевну Трубецкую, которой в 1840 году досталась по наследству усадьба на Большой Полянке. Можно сказать, историческая справедливость восторжествовала, и владением, с XVIII века принадлежавшим Трубецким, вновь стали распоряжаться представители этой дворянской фамилии.

Варвара Юрьевна вышла замуж за князя Петра Петровича Трубецкого – прямого потомка нашего старого знакомого Ивана Юрьевича (Меньшого), занимавшего усадьбу в 1730—1740-х годах. К слову сказать, Варвара Юрьевна приходилась мужу четвероюродной теткой. Петр Петрович скандально прославился тем, что имел двух жен – одну, официальную, в Москве, а вторую, незаконную, в Италии. Император Александр II, узнавший о двоеженстве князя, запретил ему возвращаться на родину, чтобы «не допустить в родимое отечество дух разврата». В Италии у Петра Петровича и его возлюбленной, гражданки США Ады Винанс, родились трое детей, среди которых живописец Пьер Трубецкой и скульптор Паоло Трубецкой – создатель памятника Александру III в Санкт-Петербурге.

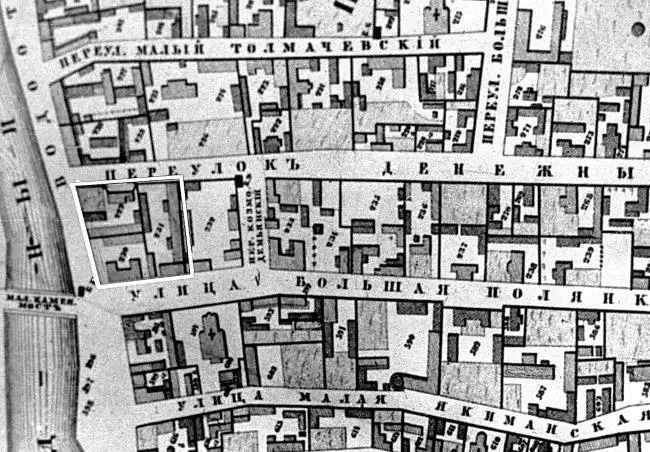

Фрагмент плана А.С. Хотева 1852 г. с отмеченными усадьбами на исследуемой территории

Варвара Юрьевна в усадьбе на Большой Полянке не жила, оставив здесь управляющего Федора Николаевича Никольского. Часть помещений сдавалась в аренду, остальные занимал Никольский с семьей и прислуга. В 1847 году Трубецкая приказала разделить обширное владение на два двора и продала один из них, выходивший в Старомонетный переулок, купцу Егору Алексеевичу Ярцеву, который торговал хлебом на Болотном рынке. Таким образом, в 1840-х годах на исследуемой территории образовались три городские усадьбы: западная – на углу Большой Полянки и Водоотводного канала (с баженовским особняком), восточная – на углу Старомонетного переулка и Водоотводного канала (с палатами Трубецких XVIII века), а также маленькая южная между Большой Полянкой и Старомонетным переулком. Первая принадлежала Трубецким, вторая – Ярцеву, а третья – Марии Федоровне, вдове Фомы Фомича Дэвиса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: