В. Смирнов - «Холмгардская Русь», или Первое древнерусское государство. О древнерусском государстве варягов-русь, существовавшем в V-XII вв. н.э.. Историко-этимологическое исследование

- Название:«Холмгардская Русь», или Первое древнерусское государство. О древнерусском государстве варягов-русь, существовавшем в V-XII вв. н.э.. Историко-этимологическое исследование

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005112811

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Смирнов - «Холмгардская Русь», или Первое древнерусское государство. О древнерусском государстве варягов-русь, существовавшем в V-XII вв. н.э.. Историко-этимологическое исследование краткое содержание

«Холмгардская Русь», или Первое древнерусское государство. О древнерусском государстве варягов-русь, существовавшем в V-XII вв. н.э.. Историко-этимологическое исследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вероятно, у ал-Истахри речь идет о более ранних временах и не о Новгороде, а об «Острове русов», а его название Арта – это искаженное слово Гарда (Гардарика), название, которое носил «Остров русов» (Карельский перешеек). К этому следует добавить, что свинец варяги-русь могли добывать и вывозить с берегов Баренцева моря. Рудниковые месторождения свинца и цинка располагаются по берегам Варяжского залива (норв. Varanger fjord ) в Баренцевом море между российским полуостровом Рыбачий и норвежским полуостровом Варангер. Сама топонимия данного региона (Варяжский залив, полуостров Варангер) красноречиво свидетельствует о былой локализации здесь варягов-русь.

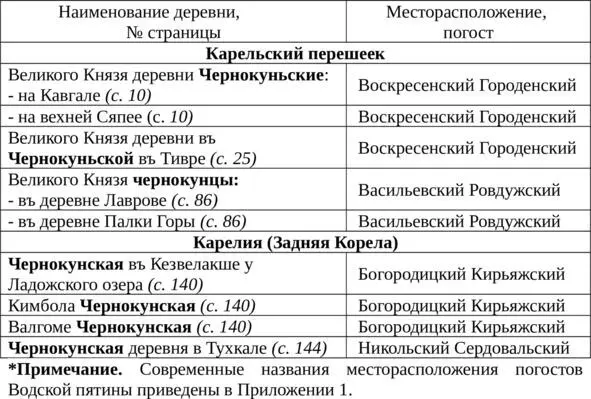

Еще ал-Истахри упоминает, что «Из Арты вывозят черных соболей…». Сразу отметим, что соболь, как и куница, норка, горностай, ласка и др. относится к семейству «Куничные» (Словарь Брокгауза) и в древнерусском языке был более распространен оборот «черные куны» (черные куницы). Так, в «Повести временных лет» читаем: «В год 6391 [883]. Начал Олег воевать с древлянами и, покорив их, начал брать дань с них по черной кунице (черьнѣ кунѣ)» (ПВЛ). В «Переписной книге Водской пятины 1500 года» мы нашли лингвистические следы добычи черной куницы на Карельском перешейке. В табл. 3 приведены названия и месторасположение деревень чернокунцев на Карельском перешейке и в Карелии.

Таблица 3Деревни чернокунцев на Карельском перешейке и в Карелии

по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»*

По «Переписной книге Водской пятины 1500 года» мы насчитали 5 деревень на Карельском перешейке и 4 деревни в Карелии, в названиях которых упоминается слово «чернокунцы» или они называются «чернокунские».

Понятие «чернокунец» в литературе и словарях имеет неоднозначное толкование. Так, Словарь Даля дает следующее «неопределенное определение»: «Черноку́нец, стар. [инное] плативший черную дань кунами, или же куницами?». В другой статье этого же словаря читаем: «Борец(брать) м. стар. [инное] сборщик черной дани с крестьян в пользу князя; черноборец, чернокунец». Из этих определений не ясно, чернокунец – это сборщик или платильщик дани? И чем платили или собирали дань чернокунцы – кунами или куницами?

На эти вопросы мы нашли ответы в интересной и хорошо аргументированной статье Темушева С. Н. «Опыт прочтения летописного известия о дани восточных славян хазарам» (2010 г.): «Встречающееся в древнерусских письменных памятниках понятие „черная куна“ недвусмысленно указывает на стремление автора текста указать на то, что в данном контексте речь идет именно о мехе» [104, с. 328]. Среди ряда примеров, иллюстрирующих это положение, автор приводит, и такой: «Ехавъ же Коснятинъ поима на нихъ дань, черныя куны и бель сребро» (Ипатьевская летопись, под 1257 г.). Обобщая свое исследование, автор статьи резюмирует: «…эпитет „черный“ последовательно служит для разделения бытовавших в то время значений понятия „куна“ – меха куницы, самого зверька и денежно-весовой единицы» [104, с. 329]. Действительно, кунами в Древней Руси назывались не только шкурки куницы (выполнявшие функции денег), но и денежные знаки – монеты, преимущественно арабские дирхемы и римские (европейские) денарии (динарии), которые изготавливались из серебра, т.е. были «белыми». Оборот «белые куны» нигде в летописных источниках не встречается, но «черные деньги» отделяются от «белых денег»: «черныя куны и бель сребро».

Представляется маловероятным то, что среди сборщиков дани существовала специализация по сбору отдельно «черных кун» – шкурок куницы и «белых кун» – серебряных дирхем и денариев. Брали и то, и другое, поэтому версию В. Даля о том, что чернокунец – это сборщик дани следует отвергнуть. Таким образом, чернокунец – это крестьянин (в ПКВП часто – «хрестианiн»), плативший дань не деньгами, а черными кунами – шкурками куницы. Часть из эти чернокунцев жила на Карельском перешейке и в Карелии (см. табл. 3) на пространстве от современного Сосново (Ровдужский погост) до Сортовалы (Сердовольский погост), правда, в 1500 году дань черными кунами они уже не платили, а названия «чернокунцы», «деревни Чернокунские» сохранились за ними с более древних, архаичных времен.

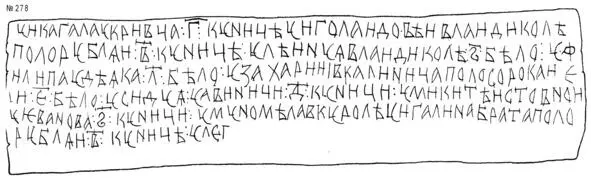

Черные куницы (шкурки) как средство платежа были в активном деловом обороте еще в 1360—1389 годах, о чем свидетельствует новгородская берестяная грамота №278: «У Икагала у Кривца 3 кунице. У Иголаидовеи в Лаидиколе поло рубля и 2 кунице. У Леинуя в Лаидиколе 6 бело. У Филипа у деяка 30 бело. У Захарии в Калиница поло сорока и 5 бело. У Сидуя у Авиници 4 куници. У Миките исто в Нои у Еванова 6 куници. У Муномела в Куроле у Игалина брата поло рубля и 2 кунице. У Лег…» [122]. Прорись новгородской берестяной грамоты №278 (1360—1389 гг.) [86] представлена на рис. 2.

Рисунок 2. Прорись новгородской берестяной грамоты №278 (1360—1389 гг.) [86]

Академик Янин В. Л. в книге «Я послал тебе бересту…» (1998 г.) так комментирует текст этой грамоты: «Как видим, это список повинностей. Белы и куницы, которые в нём упомянуты, – названия денег того времени. Имена, названные в записке, в большинстве своём карельские: Икагал, Иголайд, Лейнуй, Сидуй, Муномел, Игал. Названия населённых пунктов – Лаидикола, Курола – тоже карельские» [122]. Далее Янин В. Л. уточняет, что речь идет о Кирьяжском погосте Водской пятины.

По данным «Переписной книги Водской пятины 1500 года» в «Богородитцком Кирьяжском погосте» в разделе «Великого Князя деревни оброчные» сохранились даже сведения о величине оброка мехами – куницами и белками:

Деревня Кирбiярви, 4 двора: «…А старого дохода шло куница, да две белки, а борцу белка».

Деревня Сандалакша, 2 двора: «…А старого доходу куница, да пять белъ, а борцу белка».

Деревня Куппола, 16 дворов: «…А старого доходу четыре куницы, соколъ, да двадцать белъ, а борцу пять белъ».

Деревня Ажыла, 8 дворов: «…А старого дохода пять куниц, пять белъ».

Всего с этих оброчных деревень взымалось: «…А старого дохода одиннадцать куницъ, пятьдесятъ и четыре белки и зъ борцовыми, да соколъ; и за тотъ доходъ давали Великому Князю оброку полъ третья рубля и две гривны безъ деньги» (с. 121—122 ПКВП ).

Если просуммировать доходы по деревням, то получается 39 белок, а в тексте указана общая сумма равная 54 белкам. Откуда взялись еще 15 белок? Что это? Описка? Арифметическая ошибка? Или приписка? На наш взгляд, здесь ошибка при расшифровке рукописи ПКВП, в которой числа написаны не привычными для нас арабскими цифрами, а буквами кириллицы с титлом над ними. Число 39 буквами кириллицы записывается как ЛӨ (с титлом наверху), а число 54 как НД (с титлом наверху). Написание древнерусской буквы Ө(фита) в скорописи очень близко к написанию буквы Д. Буква Нписалась с наклонной палочкой посередине как в русской букве И, если в ней первая вертикальная палочка написана нечетко, то ее можно принять за букву Л. (см. рис. 3). Таким образом, в данном случае мы столкнулись с ошибкой при расшифровке рукописи ПКВП, выполненной скорописью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: