Юрий Максименко - Древний Египет – наследник Атлантиды

- Название:Древний Египет – наследник Атлантиды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005066015

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Максименко - Древний Египет – наследник Атлантиды краткое содержание

Древний Египет – наследник Атлантиды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Неприветливо должна была встретить первых людей пойма Нила: непроходимые заросли нильского тростника – папируса – и акаций вдоль берегов, обширные болота низменной Дельты, тучи насекомых, хищные звери и ядовитые змеи окрестных пустынь 5 5 Подчеркиваю, это сейчас . А когда там появились первые люди – климат был иной, о чём наука и не подозревает.

, множество крокодилов и бегемотов в реке и, наконец, сама необузданная река, в период паводка могучим потоком сметающая всё на своем пути. Неудивительно поэтому, что впервые люди поселились в самой долине только на стадии неолита (официальная точка зрения!), имея уже довольно совершенные каменные орудия и разнообразные производственные навыки, да и пришли они сюда под давлением внешних условий.

Изменения климата и приход первых людей

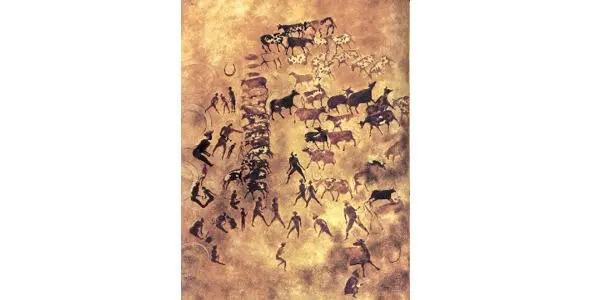

Климат Северной Африки 10‒12 тыс. лет тому назад был менее засушлив, чем теперь. Ещё недавно завершилось таяние льдов, покрывавших часть Европы в конце Ледникового периода (абсурдность этой теории показана в наших ранних исследованиях). Над Северной Африкой проносились влажные ветры, выпадали обильные дожди, и на месте теперешних пустынь была саванна с высоким травяным покровом, с богатым животным миром (на месте Сахары было море!). Охотничьи племена, находившиеся на стадии мезолита и раннего неолита, жили, как счмтает наука, на просторах теперешней Сахары. Это они оставили нам наскальные рисунки, изображающие слонов, страусов, жирафов, антилоп, буйволов, динамичные сцены охоты на них. Все эти животные – не обитатели пустынь. Свидетелями более мягкого климата в прошлом служат и многочисленные вади – сухие русла рек, некогда с запада и с востока впадавших в Нил 6 6 И тёкших в Атлантику и Средиземное море. А Нил тогда впадал в Атлантику.

.

Наскальные рисунки Тассилин-Адджер.

К V тыс. до н.э. ослабляется влияние влажных ветров, в Северной Африке наступает засушливая пора, понижается уровень грунтовых вод, саванна постепенно превращается в пустыню (согласно науке). Тем временем некоторые охотничьи племена, приручая животных, успели стать пастушескими. Наступавшая сушь всё более заставляла эти племена тянуться к иссякающим притокам Нила. Именно вдоль вади и были обнаружены многочисленные стоянки племен, находившихся на стадии позднего палеолита. Наступление пустыни продолжалось, высыхали последние нильские притоки, люди вынуждены были всё ближе и ближе подступать к самому Нилу. Эпоха неолита (вплоть до IV тыс. до н.э.) связана с появлением пастушеских племен у предела самой Нильской долины, с приобретением ими первых навыков земледелия.

Археологические раскопки поселений эпохи позднего неолита, относящихся к VI – IV тыс. до н.э., показывают, что жители их вели уже вполне оседлый образ жизни, занимались земледелием (до нас дошли каменные зернотерки, деревянные серпы с кремневыми зубцами-вкладышами, зерна ячменя и пшеницы-двузернянки), скотоводством (обнаружены кости быков, баранов, свиней), охотой, рыболовством, собирательством. Жители этих поселений, расположенных, как правило, по краю долины, ещё робели перед Нилом и не предпринимали попыток обуздания реки.

Создание системы орошения

С появлением медных орудий, со вступлением в эпоху энеолита (меднокаменный век), люди начинают решительное наступление на Нильскую долину. В течение тысячелетий Нил создал своими наносами более высокие по сравнению с уровнем самой долины берега, поэтому существовал естественный уклон от берега к краям долины, и вода после паводка не спадала сразу и распространялась по ней самотеком. Чтобы обуздать реку, сделать поток воды в период наводнения управляемым, люди укрепляли берега, возводили береговые дамбы, насыпали поперечные плотины от берегов реки до предгорий, чтобы задержать воду на полях до тех пор, пока достаточно не насытится влагой почва, а находящийся в воде во взвешенном состоянии ил не осядет на поля. Много сил потребовало и прорытие водоотводных каналов, через которые сбрасывалась в Нил перед посевом оставшаяся на полях вода.

Так в первой половине IV тыс. до н.э. в древнем Египте создается бассейновая система орошения, ставшая основой ирригационного хозяйства страны на многие тысячелетия. Древняя система орошения была тесно связана с водным режимом Нила и обеспечивала выращивание одного урожая в год, который в тамошних условиях созревал зимой (посев начинался только в ноябре, после паводка) и собирался ранней весной. Обильные и устойчивые урожаи обеспечивались тем, что во время разлива египетская почва ежегодно восстанавливала своё плодородие, обогащаясь новыми отложениями ила, который под воздействием солнечного тепла способен выделять соединения азота и фосфора, столь необходимые для будущего урожая. Следовательно, египтянам не надо было заботиться об искусственном поддержании плодородия почвы, которая не нуждалась в дополнительных минеральных или органических удобрениях. Ещё важнее то, что ежегодные разливы Нила препятствовали засолению почв, которое было бедствием для Месопотамии. Поэтому в Египте плодородие земли не падало на протяжении тысячелетий. Процесс обуздания реки, приспособления её к нуждам людей был длительным и охватил, по-видимому, целиком всё IV тыс. до н.э. 7 7 Взгляды современной официальной науки.

Изменение в социальной структуре племен долины

Каждый коллектив людей, каждое племя, осмелившиеся спуститься в долину Нила и поселиться в ней на немногих возвышенных и недоступных наводнению местах, немедленно вступали в героическое единоборство с природой. Приобретенный опыт и навыки, целенаправленная организация, упорный труд всего племени в конце концов приносили успех – осваивалась малая часть долины, создавалась небольшая автономная ирригационная система, основа хозяйственной жизни коллектива, соорудившего её. Вероятно, уже в процессе борьбы за создание ирригационной системы происходили серьезные изменения в общественной жизни родоплеменной общины, связанные с резким изменением условий жизни, труда и организации производства в специфических условиях Нильской долины. О происходивших событиях мы не имеем почти никаких данных (!) и вынуждены реконструировать их совершенно гипотетически (это отличает современную историческую науку в большинстве случаев, касающихся древности!).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Тоби Уилкинсон - Древний Египет. Подъем и упадок [калибрятина]](/books/1062111/tobi-uilkinson-drevnij-egipet-podem-i-upadok-ka.webp)

![Анатолий Фоменко - Книга 2. Расцвет царства[Империя. Где на самом деле путешествовал Марко Поло. Кто такие итальянские этруски. Древний Египет. Скандинавия. Русь-Орда на старинных картах]](/books/1125950/anatolij-fomenko-kniga-2-rascvet-carstva-imperiya-gde-na-samom-dele-puteshestvoval-marko-polo-kto-takie-italyanskie-etruski-drevnij-egipet-skandinaviya-ru.webp)