Владимир Александров - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 310 лет Центральному военно-морскому музею

- Название:САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 310 лет Центральному военно-морскому музею

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005009067

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Александров - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 310 лет Центральному военно-морскому музею краткое содержание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 310 лет Центральному военно-морскому музею - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

…Невольно появляется и предположение, что от названного рефрена всё же не будет прока по разным причинам. Помимо основной – императива служебной субординации, возможно, есть и другие причины данной директорской позиции… Автор-составитель по понятным причинам политкорректности об этом умалчивает. Но косвенно не может не признать: «Вы не прочтёте эту книгу, и Ничто в Вас не изменится…»

Из приведённых пассажей с очевидностью проглядывает позиция автора альманаха и многих коллег из среды научных сотрудников. Это – позиция не формального, а подлинного патриотизма высокого градуса в сфере музейного строительства!

За критикой личности директора проглядывает косвенное критическое отношение к вышестоящему руководству, так как все «безобразия», перечисленные выше в нашей книге никому из начальства, …проверяющих музей невдомек, что они есть! Это говорит о профессиональном уровне надзирающих и комиссионно-проверяющих музей». Впрочем, это действительно другая отдельная тема.

…В целом данная рукопись содержит актуальную разработку ряда проблем функционирования военно-морского музея и полезна для всех участников развития данного музейного учреждения. На этом основании считаю возможным и необходимым рекомендовать названную работу Часть 2. «Наставники и основатели» «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 310 лет ВОЕННО-МОРСКОМУ МУЗЕЮ РОССИИ» книги – альманаха серии «ПОРТЫ МИРА» (Книга 6) к опубликованию и распространению. Полагаю, что гласность в решении описанных в альманахе насущных музееведческих проблем не только вполне уместна, но и необходима.

Доктор исторических наук, профессор кафедры ОИПиС ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова М. В. Борисенко

От автора-составителя

Рупасов П. Г.

Эта книга собрана из малой части той внутренней жизни, которой богат любой музей.

Музейная жизнь, при тесном и длительном соприкосновении с нею невозможна без многих и многих людей, научных и популярных трудов и печатных статей, созданных в музее и о нем.

Господа директоры и начальники музея, как вам задавать вопросы?

Ни Ваш предшественник Лялин Андрей Яковлевич, ни Вы, Руслан Шамсудинович, недоступны на сайте музея. Лялин просто не отвечал ни на чьи письма в гостевой книге, о чем можно справиться на нашей страничке о судьбе крейсера-музея «Михаил Кутузов» за период 2011—2013 гг.: https://m-kutuzov68.livejournal.com/. У Вас, Руслан Шамсудинович, при формировании нового сайта гостевая книга была уничтожена и с 2014 г. вовсе отсутствует, «снесена»…

Пришлось на возникающие у посетителей вопросы заниматься «реконструкцией» – придумывать самостоятельно всевозможные ответы, моделировать обстоятельства и причинно-следственные связи, как устроен черный ящик «Летописи славы русского флота» [Тарле, 1941].

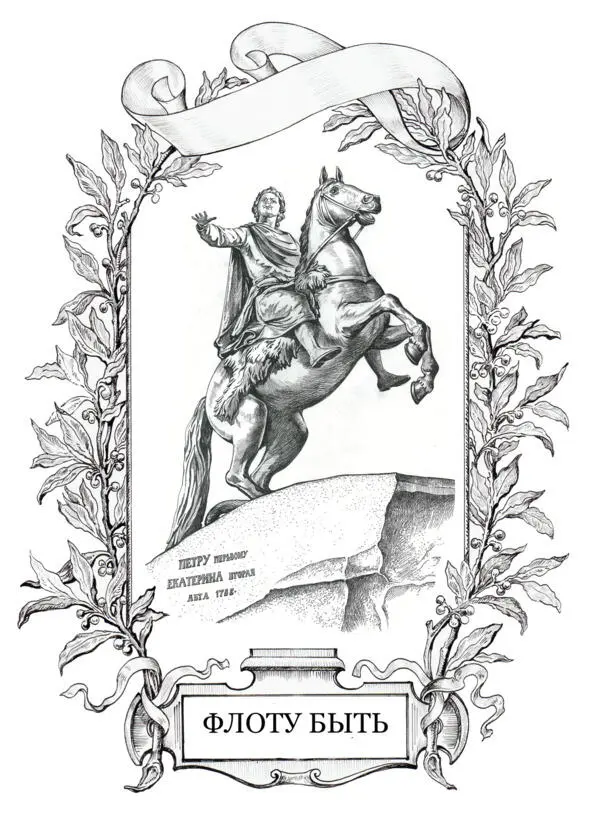

Не каждую новую эпоху Россия имеет настоятельную необходимость к строительству все более сильного морского флота.

Музей, начавшийся в 1709 году с модель-камеры для изготовления чертежей и моделей кораблей, назначенных к строительству, просуществовал без малого сто лет как чертежная и модельная мастерская. К 1744 году была осознана необходимость сохранения старых чертежей и моделей кораблей, построенных когда-либо на уже многочисленных верфях Российской империи. Велено было их собрать в модель-камере, но ни в Тихвине, ни в Брянске, Астрахани и Архангельске, ни даже в Петербурге (сыскали всего три модели) моделей (макетов) кораблей обнаружено уже не было. Они закончили свой век по ветхости или нерадению. Так же как многие и многие корабли, которые заповедано царями-императорами «хранить вечно» /о чем рассказ будет впереди/. С 1805 года модель-камера преобразована в Морской музеум. От императора к императору осознание в необходимости большого флота для России претерпевало изменения и не всегда в пользу флота. Некоторые историки считают, что сильный флот у России был только два раза – при Екатерине Великой и при Советском Союзе, когда обеспечивалось присутствие флота во всех океанах. Во все другие периоды нашей истории он был второстепенный, нам по зубам были турки, но противостоять остальным европейским морским державам мы серьезно не могли.

Но вернемся к хронологии:

В 1827 году музей расформирован (языком того времени – раскассирован) снова до масштабов чертежной мастерской, модель-камеры.

Через 37 лет застоя, после осознания неудач в Крымской войне 1853—1856 гг. в 1864 году музей вновь начинает возрождаться.

В 1854 г. лондонская «Таймс» писала: «Хорошо было бы вернуть Россию к обработке внутренних земель, загнать московитов вглубь лесов и степей». В том же году Д. Рассел, лидер Палаты общин и глава Либеральной партии, заявил: «Надо вырвать клыки у медведя… Пока его флот и морской арсенал на Черном море не разрушен, не будет в безопасности Константинополь, не будет мира в Европе».

Приводя цифры посещаемости музея в разные столетия, мы покажем в нашей книге, как с увеличением популярности флота среди населения России (и СССР) посещаемость музея увеличивалась, а с падением интереса государства и населения к собственному Военно-морскому флоту посещаемость музея падала. Так косвенно можно было всегда проследить степень и градус интереса населения страны к морским делам, а значит и авторитет флота и флотских профессий в России.

Анализ посещаемости музея в 2013—2018 гг. подвергается коррекции в сторону искусственного увеличения посещаемости со стороны управленцев, с целью передовой отчетности и роста статистических показателей. Этому процессу мы посвятим отдельное маленькое исследование.

Петровские слова «флоту быть» оспаривались еще много раз, и эта фраза актуальна до сегодняшнего дня.

Например, депутат Государственной думы Николай Марков в 1908 г. на обсуждении строительства больших кораблей для флота говорил:

«Броненосцы не соответствуют русскому духу, русскому нраву. Броненосец есть прежде всего машина или, вернее сказать, сочетание множества сложнейших машин. А машину изобрел не русский дух, машину изобрел англичанин-хитрец. Англичанин – хитрец, русский – удалец. Это надо всегда помнить. В деле машины, в деле техники, в деле военных ухищрений англичанин-хитрец всегда опередит русского удальца. Но зато никогда не сравняться размеренному англичанину с необъятным размахом удали русской. Всякое оружие должно быть сподручно воину, должно соответствовать его воинскому нраву… Русская удаль требует себе легкого, быстроходного, отчаянно смелого корабля, такого корабля, который как можно больше зависел бы от смелости экипажа и как можно меньше от машинной хитрости. Миноноски, подводные лодки, легкие крейсера, береговые плавучие батареи – вот элементы русского берегового флота. Русский флот должен быть именно береговым, а не океанским, должен быть береговым, потому что русский воин всегда больше верит в землю, чем в море. Все подвиги русских моряков неизменно происходили в виду берега… Это вполне логический исторический факт. Русский моряк может оказать чудеса храбрости, может победить кого угодно, но ему надо видеть берег, ему надо чувствовать, что он защищает свою землю».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Лебедев - Санкт-Петербург на Дону [СИ]](/books/1078233/aleksandr-lebedev-sankt-peterburg-na-donu-si.webp)