Екатерина Залекер - Горожанки. Русская семейная традиция в ХХ веке

- Название:Горожанки. Русская семейная традиция в ХХ веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- Город:М.

- ISBN:978-5-6041599-1-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Залекер - Горожанки. Русская семейная традиция в ХХ веке краткое содержание

Горожанки. Русская семейная традиция в ХХ веке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

[3] Евсин И. Судьба и вера Сергея Есенина. Рязань, 2006. С. 62..

Но Есенин не так много общался с рабочими – эти знакомства остались главным образом от предыдущего недолгого периода его работы в книжном магазине, теперь же он начал служить в корректорской, где его и окрестили «вербочным херувимом». После рязанского села, после работы в мясной лавке купца Крылова, а затем в должности продавца в книжном магазине Есенин оказался в новом для себя мире московских служащих. Что представлял собой этот мир? Можно ли сейчас воссоздать атмосферу корректорской? И насколько вообще справедливо утверждение, что в типографии Есенин подпал под влияние «передовых идей», враждебных «устаревшему» православному мировоззрению» [4] Там же.

?

Сам Сытин был человеком истинно православным. Можно сказать – торжественно православным. Может быть, то, что большая часть его печатной продукции была связана с православием, и не является свидетельством религиозности издателя – коммерческие интересы для него были едва ли не превыше всего. По слухам (если им можно доверять), он сам признавался, например, что хорошо подзаработал на прославлении преподобного Серафима Саровского. Но создаваемая им в типографиях религиозная атмосфера была именно такой, какой требовал уклад Замоскворечья: по праздникам в стенах типографии на Пятницкой служились водосвятные молебны, после Пасхи повышалось жалование, на Рождество проводились детские елки, регулярно приглашался священник из близлежащей церкви Спаса Преображения «на Болвановке». А известная фраза Сытина «уйду в монастырь» – после национализации типографий – может быть, и не выражала выстраданную потребность его души, но и не для «красного словца» прозвучала (как сочли его советские биографы).

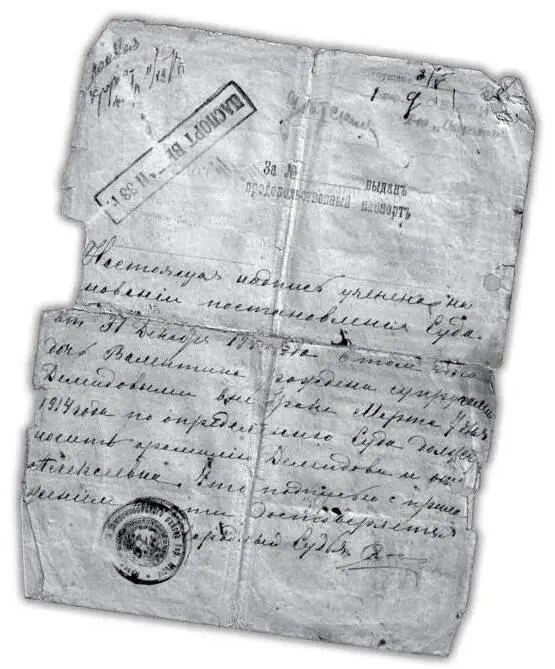

Февраль 1914 г. Иван Дмитриевич Сытин

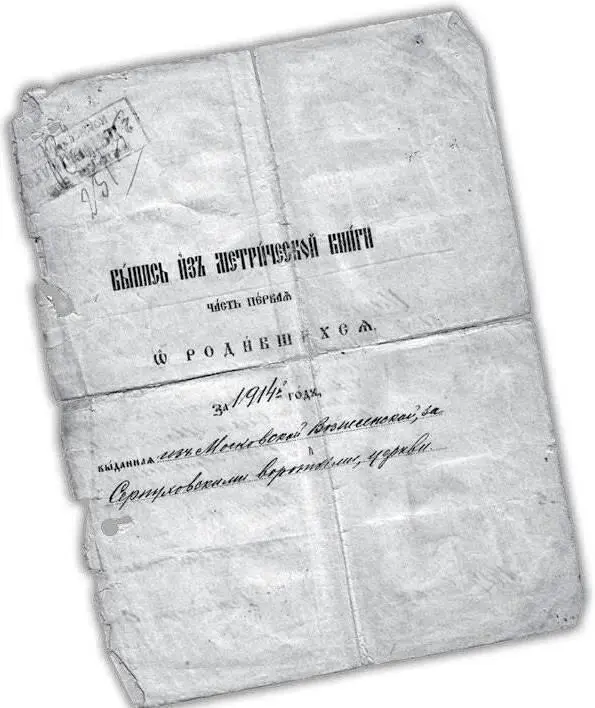

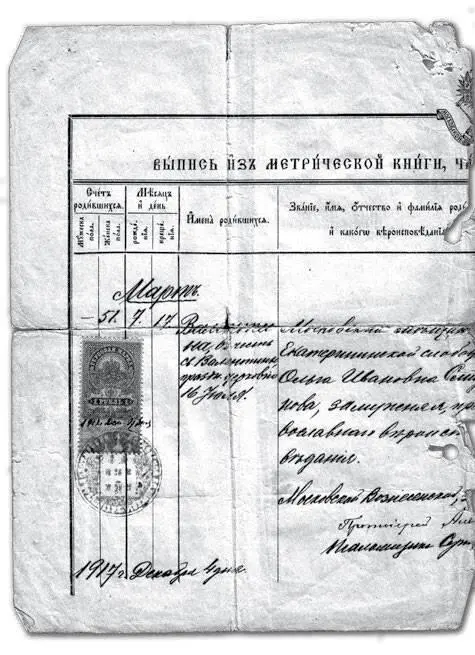

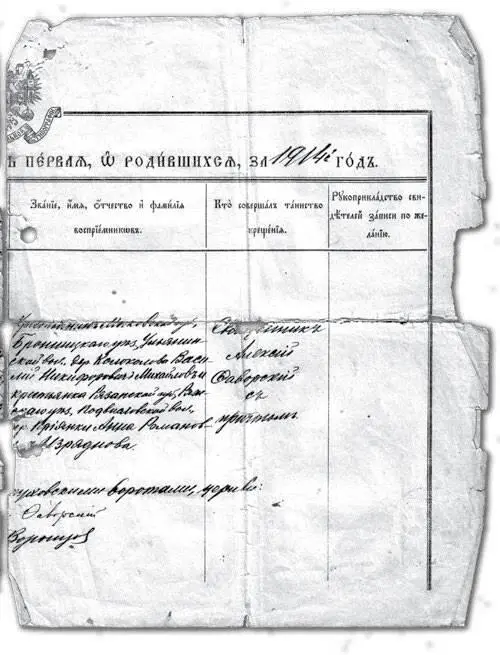

Служащие типографии в советское время бережно сохраняли весь «хлам», оставшийся от царских времен: изображения святых и Царственной семьи, религиозную литературу. В корректорской же и до октябрьского переворота, и в советское время царила атмосфера почти семейной религиозности. Младшей подругой Ольги Ивановны Демидовой была Анна Романовна Изряднова – Демидовы высоко ценили эту «тихую скромную женщину» и пригласили ее быть крестной матерью их младшей дочери Алевтины (в метрике – Валентины), родившейся 7 (20) марта 1914 года. В «Выписи из метрической книги о родившихся за 1914 год», выданной Московской Вознесенской, за Серпуховскими воротами, церковью стоит: в графе «Имена родившихся» – «Валентина, в честь св. Валентины, праздн. церковью 16 июля», в графе «Кто совершал таинство крещения» – «священник Алексий Фаворский с причтом», в графе «Звание, имя, отчество и фамилия восприемников» – «крестьянка Рязанской губ., Ряжскаго уез., Подвисловской вол., с. Приянки Анна Романовна Изряднова». В корректорской Изряднову считали не любовницей, а гражданской женой Есенина. Гражданские браки не осуждались. В московской среде гражданские союзы были в то время часто прочнее церковных. Демидовы сами переживали семейную драму: Ольга Ивановна, урожденная Чеснокова, состояла в церковном браке с мещанином Смирновым и ее брак с Демидовым также был гражданским. На обороте той же «Выписи из метрической книги» стоит постановление суда от 31 декабря 1917 (?) года: «дочь Валентина рождена супругами Демидовыми вне брака марта 7 дня 1914 года по определению Суда должна носить фамилию Демидова и отчество Алексеевна». При этом о взаимной любви Демидовых ходили легенды, известно даже, что заведующий «никогда не брал отпуск», чтобы его жена могла отдыхать два раза в год – за себя и за него, а в семье сто лет хранится предание о том, что, умирая, Ольга Ивановна «целовала мужу руки». Ольга Ивановна рано умерла от чахотки, оставив на руках мужа двух дочерей – старшую Соню и младшую Алевтину – Лялю. Сестра Алексея Матвеевича Демидова – Анна Матвеевна Соболева (в письмах к брату она подписывалась «Анхен»), переехавшая с мужем из Москвы в Харьков, – звала брата с детьми жить к ней, но писала при этом: «Я знаю, что тебе этот переворот невыносимо тяжел, тебе будет жаль оставить могилу Оли». Эта могила на Донском кладбище не сохранилась – у семьи в годы революции и гражданской войны не было средств на ее содержание, но Алексей Матвеевич Демидов и дочери, а потом внуки и правнуки навещали дерево, под которым лежит Ольга Ивановна. По воспоминаниям дочерей Демидова, «все женщины корректорской были в него влюблены». Через несколько лет после смерти Ольги Ивановны Алексей Матвеевич женился на Марии Петровне Кулебакиной – это был его третий и самый долгий брак. Родственные же отношения с Изрядновой сохранялись: Анна Романовна, а потом и ее сын Георгий, ровесник Ляли, по семейным рассказам, очень гордившийся своим отцом – поэтом Сергеем Есениным, бывали частыми гостями в доме Демидовых и много спустя после смерти второй жены Алексея Матвеевича.

Выпись из метрической книги

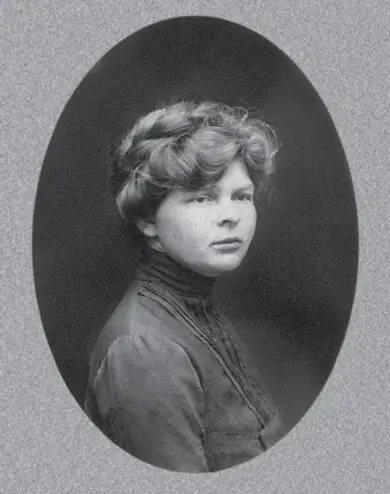

1900-е гг. Ольга Ивановна Демидова

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: