Константин Ковалёв-Случевский - Загадки древних крюков. Исторические рассказы о русских певческих иероглифах

- Название:Загадки древних крюков. Исторические рассказы о русских певческих иероглифах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449041470

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Ковалёв-Случевский - Загадки древних крюков. Исторические рассказы о русских певческих иероглифах краткое содержание

Загадки древних крюков. Исторические рассказы о русских певческих иероглифах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

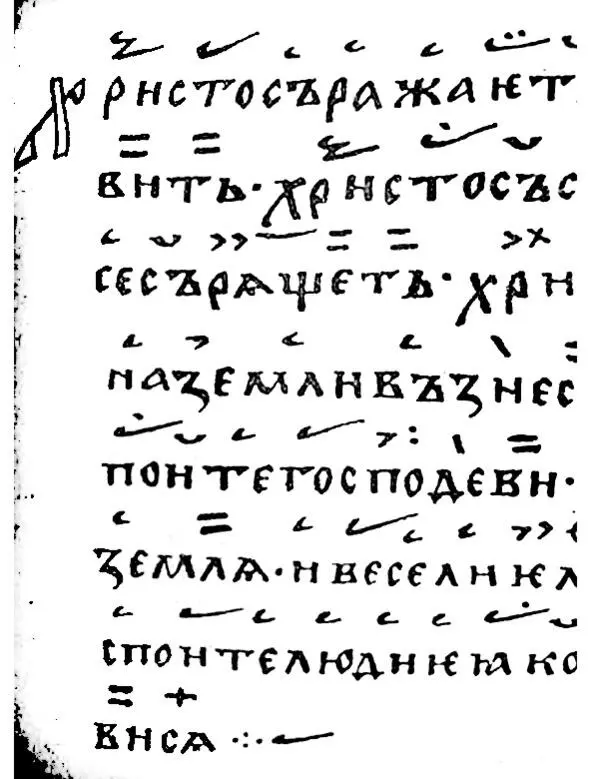

Работа над рукописями, передача знаний в древние времена. Со старинной миниатюры.

Что касается книги третьей, то здесь дела обстоят несколько иначе. Сама эта книга распадается как бы на несколько частей. Это и живопись, и архитектура, и декоративно-прикладное искусство, и, конечно же, – музыка. Многие материальные памятники, разрывая путы времени, продолжают жить и сегодня. Но музыка – памятник не материальный. Однажды я нашел в архивной рукописи записок поэта Г. Р. Державина такие слова: «музыка представляет предметы невидимые… изображает одно чувство сердечное и ничего телесного изобразить не может».

Способна ли музыка сохранить дух эпохи, донести до нас черты того далекого времени, когда зарождались первые традиции в истории искусств Древней Руси? Да, способна. Для этого существуют два пути. Путь первый – изучение устного народного творчества. Путь второй – прочтение нотных записей.

Ученые уже давно скептически относятся к попыткам ретроспекций в древность с помощью устного музыкального фольклора. Ведь первые записи его образцов были произведены лишь в середине XVIII века! Могла ли мелодия, скажем, за семь столетий, передаваясь из уст в уста, дойти до слуха записывающих в первозданном виде, неискаженной? Вряд ли. Слова можно поменять местами, даже можно пересказать текст по-своему, но смысл этих слов останется верным. Мелодия же искажается сразу, как только в ней появляются малейшие неточности…

Оставался и остается лишь один самый верный путь – второй – изучение древнерусской нотации. Но путь этот давно вывел исследователей на край громадной пропасти, мост через которую разрушен. Дело в том, что система древнерусской нотной записи почти не поддается расшифровке. Мы ныне можем воспроизвести мелодии по нотам лишь только с конца XV столетия. А что же ранее?! Разве ничего не было?! Было. И свидетельство тому – многочисленные рукописи и книги, испещренные сложными нотными построениями, своеобразной музыкальной грамотой, которую последующие поколения попросту забыли.

Трудно представить себе, чего бы мы были лишены, если бы до нас так и не дошло, скажем, «Слово о полку Игореве» или же «Слово о законе и благодати» Илариона, относящиеся к эпохе XII века. Предположим далее, что, имея на руках эти замечательные создания русского гения, мы не смогли бы их прочитать…

Между тем мы совершенно лишены громадного музыкального наследия именно этого периода нашей истории! Мы знаем, как действовали, что думали современники князя Игоря, но не знаем, как и что они пели, что слушали.

Как, например, пел тот же Боян?! А ведь он именно пел свои творения – «Слово» не оставляет в том сомнения: «Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити…» – и так далее.

Неужели мы этого никогда не услышим?

Неужели мы будем держать в руках омертвевшие книги, в которых начертаны лишь таинственные знаки, но уже нет мелодии!..

С этим трудно смириться. Столетия исследователи всерьез были заняты проблемой спасения музыки Древней Руси из плена забвения.

Однажды историк Н. М. Карамзин в своем великом произведении «История государства Российского» привел летописные сведения о гениальном древнерусском иконописце Андрее Рублеве. Как мы знаем, единственный рукописный список «Слова о полку Игореве» погиб при пожаре в Москве в 1812 году. Не сохранилась и летопись с единственным (!) достоверным упоминанием о деятельности Андрея Рублева. И если бы А. И. Мусин-Пушкин и А. Ф. Малиновский не издали текст «Слова», если бы Н. М. Карамзин не включил дословно тот самый отрывок из летописи в свою «Историю», мы бы могли остаться в неведении еще на долгие годы. К счастью, этого не произошло.

В мире существует не так уж много музыкальных систем. Но не так уж и мало, если учесть, что музыкальная система, как и языковая, не может строиться произвольно, а зиждется на твердых законах, которые нельзя просто выдумать из головы или учредить неожиданным указом.

Фрагмент рукописи крюковой нотации XII века.

Многие уже привыкли к нотной системе, где на пяти длинных, во всю страницу, линейках обычно наносятся круглые значки с вертикальными линиями. В зависимости от начертания этих круглых знаков и соединения вертикальных линий определяется длительность звука, его высота. Дополнительные значки на таком нотном стане определяют размер, в котором должна воспроизводиться мелодия, ее ритм, наконец, характер ее звучания: если грустно – то минор, если весело, задорно – то мажор. Для знания этого вовсе не нужно иметь специального музыкального образования.

Но если вполне возможно понять смысл прочитанного древнерусского текста, скажем, XII – XVII столетий, потому что структура этого текста и многие слова остались неизменными и по сей день, то музыкальную нотацию этого же периода куда труднее понять, а то не понять и вовсе. Почему?

Происходит это от того, что пятилинейная система записи нот утвердилась на Руси только к концу XVII столетия. До этого же в ходу была совсем иная нотная грамота. Никаких линеек не было и в помине. Для записи нот употреблялись специальные знаки. Их так и называли – «знамена». А так как музыка в Древней Руси была нераздельно связана с текстом, и не могло быть и речи о том, чтобы она существовала сама по себе, отдельно, без слов, то и систему нотного обозначения целиком именовали так: «знаменное пение».

Знаменное пение, как мы уже знаем, было органичной частью миросозерцания древнерусского человека. Оно существовало параллельно с народной музыкой – песней, танцами. К великому сожалению, песни не записывались на ноты, они передавались из поколения в поколение изустно, на память. Знаменное пение требовало большей строгости и правильности в исполнении, потому что было связано с духовной жизнью людей, происходило из недр православной церкви. Поэтому-то его тщательно записывали, дабы не было ошибок и разногласий.

Мы уже говорили о том, что если взять в руки древнюю нотную книгу, то на ее страницах заметны будут над текстом ряды необычных значков. Нотная запись постепенно перекочевала в книжную культуру, заняла там свое почтенное место, стала особым видом оформления рукописных сборников. К этому можно добавить и то, что певческие нотные книги стали особым образом украшать, придумывать замысловатые буквицы, заставки, орнаменты, пытаясь некоторым образом отличить их от украшения обычных текстовых фолиантов. «Тайносокровенность» знаменной нотации требовала также и особенного оформления нотных страниц. В этом проявлялась любовь писцов к иероглифической грамоте.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Людмила Шелгунова - Русские исторические рассказы [Совр. орф.]](/books/1070864/lyudmila-shelgunova-russkie-istoricheskie-rasskazy-s.webp)