Юрий Рипенко - Не только силой оружия и количеством войск

- Название:Не только силой оружия и количеством войск

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906858-77-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Рипенко - Не только силой оружия и количеством войск краткое содержание

Ныне общепризнано, что задачу достижения превосходства над противником в управлении войсками нельзя решить без автоматизации процессов управления. В связи с этим в последние годы основным предметом обсуждения в военной печати являются «сетецентрические войны», т.е. войны в которых управление войсками будет осуществляться в условиях единого информационно-коммуникационного пространства. И как всегда с появлением новых видов оружия и военной техники, а так было с появлением огнестрельного оружия, затем ядерного – имели место убеждения, что роль военачальников в войнах снижается и вполне можно обходиться без талантливых полководцев и военачальников. Впоследствии практика войн свидетельствовала, что роль военачальника на поле боя не уменьшается, а наоборот возрастает, но только просчеты и ошибки в руководстве войсками в ходе войны приводят к более тяжелым последствиям, чем это было в прошлом. Причем все это может происходить намного скоротечнее и трагичнее, чем в прошлом.

Самые последние достижения в информационных технологиях не смогут заменить определяющего значения интеллектуального, управленческого фактора, роли личности в принятии и реализации управленческих решений. С достаточными на то основаниями можно утверждать, что войны выигрывают не оружие и современные информационные технологии, войны выигрывают войска, оснащенные ими, и под руководством умелых военачальников. Командный состав, который способен управлять войсками в боевой обстановке, которому присуща психология победителя, максимально реализует ранее полученные знания, приобретет и осмыслит необходимый опыт и в дальнейшем умело его использует. Такой командный состав всегда приведет свои войска к победе.

Не только силой оружия и количеством войск - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Следует отметить, что отличительными чертами командиров Красной Армии накануне войны были патриотизм, отсутствие боевого опыта и небольшой командный стаж, так как в условиях дефицита кадров организационные мероприятия вызывали крупномасштабные перемещения комсостава. Если в 1937 году было выдвинуто на новые должности 29 тыс. и перемещено 40 тыс. командиров, то только за 10 месяцев 1938 года – соответственно 59 тыс. и 41 тыс., т. е. новые должности заняли 100 тыс. человек. В 1939 году было произведено 246626 перемещений (69 % всего командного состава) [43] Анатольев А., Николаев С. Закономерное поражение. Красная Армия могла бы стать по-настоящему боеспособной только к концу 1940-х годов // Независимое военное обозрение. № 26 (341). 1 августа 2003 года.

.

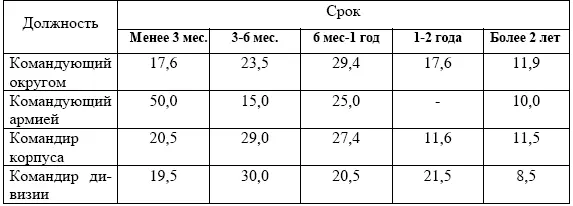

В результате на вышестоящие должности пришли новые люди, имевшие недостаточную оперативно-тактическую подготовку и боевой опыт (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Срок нахождения в должностях (в процентном отношении) руководящего состава Красной Армии [44] Кульков Е., Мягков М., Ржевский О. Война 1941–1945 гг. М., 2001. С. 224.

Как следствие кадровых перемещений и выдвижений – к моменту нападения Германии и ее союзников на СССР 50 % советских командармов занимали свою должность до 3 месяцев, менее полугода командовали своими соединениями до 50 % командиров стрелковых, кавалерийских и механизированных корпусов и почти столько же командиров таких же дивизий. Около 50 % командиров батальонов и 68 % командиров рот и взводов были выпускниками шестимесячных курсов. И лишь отдельные командиры полкового звена имели практический опыт ведения боевых действий [45] Сталин И.В.: «Кадры решают все» (О системе подготовки офицерских кадров в Вооруженных Силах СССР в предвоенный период и во время Великой Отечественной войны) // Военно-исторический журнал. 1993. № 8. С. 44.

.

Подготовка кадров в военных училищах СССР до 1938 года была ориентирована исключительно на потребности армии мирного времени (т. е. на восполнение естественной убыли командного состава), о накоплении командных кадров со средним военным образованием для покрытия потребности военного времени не могло быть и речи. Так, с 1928 по 1938 год было подготовлено 67487 офицеров [46] Сталин И.В.: «Кадры решают все» (О системе подготовки офицерских кадров в Вооруженных Силах СССР в предвоенный период и во время Великой Отечественной войны) // Военно -исторический журнал. 1993. № 8. С. 43.

. Но и этого количества едва хватало на покрытие естественной убыли командиров из армии, не говоря уже о создании резервов для обеспечения развертывания Вооруженных Сил на случай войны. В связи с этим последовало форсирование процессов обучения командиров, в первую очередь среднего звена, в том числе и в ущерб качеству (сроки обучения были сокращены в полтора раза). Создается ряд новых средних военных училищ, в первую очередь технических. Всего к 1941 года мы имели 203 училища с числом курсантов почти 239 тыс. человек [47] 50 лет Вооруженных Сил СССР. М.: Воениздат, 1968. С. 241.

.Однако, например, по планам с 1938 по 1941 год численность автобронетанковых войск военного времени увеличивалась в 5,9 раза, войск мирного времени – почти в 10 раз, а емкость соответствующих военных училищ – только в 1,6 раза. В стрелковых войсках все было наоборот: численность войск военного времени увеличивалась в 1,2 раза, мирного времени – в 2,8 раза, а емкость военных училищ – почти в 7 раз. Вдобавок из имевшихся к лету 1941 года 230 военных училищ 77 (33 %) открылись в период с июля 1939 года по декабрь 1940 года, т. е. до начала Великой Отечественной не могли сделать ни одного полноценного выпуска [48] Анатольев А., Николаев С. Закономерное поражение. Красная Армия могла бы стать по-настоящему боеспособной только к концу 1940-х годов // Независимое военное обозрение. № 26 (341). 1 августа 2003 года

. Да и в открытых училищах не могли сразу обеспечить высокое качество учебного процесса.

И когда началась война, советские командиры всех степеней оказались в массе своей не способны решать задачи по должностному предназначению, так как в течение года-полутора лет успели «проскочить» несколько должностных ступеней, ни на одной не успев толком освоить свои обязанности. А уже после первых месяцев боев их и вовсе заменили выпускники курсов подготовки комсостава запаса и младшие лейтенанты из числа младшего начсостава (всего за 1937–1940 годы их было подготовлено более 448,3 тыс., т. е. на одного выпускника военного училища приходилось семеро таких «специалистов») [49] Анатольев А., Николаев С. Закономерное поражение. Красная Армия могла бы стать по-настоящему боеспособной только к концу 1940-х годов // Независимое военное обозрение. № 26 (341). 1 августа 2003 года

. Основным критерием отбора на курсы подготовки комсостава было наличие хоть какого-нибудь образования. Необходимые знания и опыт им пришлось получать на полях сражений, в ходе которых война осуществляла свой жесткий отбор. Выживали те командиры, которые умело действовали в боевой обстановке и выполняли поставленные задачи, т. е. обладали соответствующими способностями. Примечательно, что о таковых способностях они могли и не подозревать. Вот так необычно устроен человек. Один из примеров нашего времени – Арсен Павлов (Моторола). В гражданской жизни ничего особого не достиг. На военной службе был связистом, как он сам утверждал. Даже участвуя в боевых действиях внутреннего вооруженного конфликта, особых командирских качеств не проявлял. И кем стал у ополченцев Донбасса? Мы еще обсудим военную судьбу Моторолы.

Однако верно и то, что именно такое развитие событий соответствовало мобилизационному плану, согласно которому из положенного по штатам военного времени 1 млн. 4 тыс. лиц начальствующего состава только 527,5 тыс. состояли в кадрах Красной Армии на 1 января 1941 года. При этом в период мобилизации планировалось провести выпуск военных училищ 93,1 тыс. человек, присвоить соответствующие звания 121,1 тыс. человек, имеющим высшее образование и призвать из запаса 465,2 тыс. командиров (призванные из запаса помимо занятия штатных должностей должны были составить резерв для восполнения потерь – около четверти миллиона человек).

Таким образом, после проведения мобилизации подавляющее большинство начальствующего состава (с учетом отмеченного выше уровня военной подготовки кадрового начсостава) должны были составить люди с низкой командирской подготовкой. Прогнозировалось, что в ходе первого года войны ситуация усугубится и, более того, образуется некомплект командного состава в размере 120–160 тыс. человек.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: