Вокруг Света - Журнал Вокруг Света № 3 за 2005 год (№ 2774)

- Название:Журнал Вокруг Света № 3 за 2005 год (№ 2774)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вокруг Света - Журнал Вокруг Света № 3 за 2005 год (№ 2774) краткое содержание

Журнал Вокруг Света № 3 за 2005 год (№ 2774) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Еще одним универсальным способом предохранить ткани от высыхания служит плотная кожица, водонепроницаемость которой усилена восковым налетом, весьма характерным для многих видов суккулентных растений.

Впрочем, как бы ни была надежна защита от испарения, она не может быть абсолютной по той простой причине, что каждое живое растение нуждается в газообмене с окружающей средой. Как известно, в основе жизнедеятельности растений лежит процесс фотосинтеза, в результате которого в хлоропластах из углекислого газа и воды под воздействием энергии солнечного света образуются органические соединения и кислород. К тому же каждое растение дышит, потребляя кислород и выделяя углекислый газ. И оба эти процесса неизбежно сопровождаются потерей паров воды через открытые устьица, наиболее интенсивно происходящей в жаркие дневные часы. На первый взгляд может показаться, что сократить эти потери невозможно, но суккулентам удалось и это! Как выяснилось, этим растениям свойствен особый тип метаболизма, впервые открытый у представителей семейства толстянковых (Crassulaceae). Суть его заключается в том, что суккуленты открывают устьица и поглощают углекислый газ в ночные часы, запасая его в вакуолях клеток в виде органических кислот. А днем устьица закрыты, и фотосинтез идет с участием углекислого газа, образующегося при распаде этих кислот. Углекислый газ, выделяющийся при дыхании растения, тоже не пропадает даром, а запасается в тканях, чтобы потом тоже включиться в процесс фотосинтеза. Только за счет такого усовершенствованного типа метаболизма суккуленты расходуют в среднем в 30 раз меньше воды, чем другие растения.

Подобный обмен веществ имеет и свои минусы. Из-за него суккуленты отличаются очень низкой скоростью роста, а, кроме того, сокращение объема испарения воды через устьица чревато опасностью перегрева, тем более что большинство суккулентов произрастают на открытых местах под прямыми палящими лучами солнца. Поэтому неудивительно, что именно среди суккулентов есть растения, ткани которых способны выдерживать нагрев свыше 50°C, а у одного из видов опунций была зафиксирована температура наружных тканей в 65°C – это высший предел, после которого начинается процесс разрушения белков. Но все-таки таких «экстремалов» даже среди этой группы растений немного, и большинство их стремятся обезопасить себя от перегрева и солнечных ожогов. Именно поэтому восковой налет суккулентов обычно имеет сероватый или голубоватый цвет, хорошо отражающий солнечные лучи, а покровы некоторых из них «загорают» на солнце, приобретая красный или пурпурный оттенок. Густые колючки и волоски кактусов не только надежно защищают своих владельцев от посягательств многочисленных животных, охочих до сочной мякоти стеблей, но и затеняют живые ткани растения. Ребристая форма стеблей также способствует тому, что часть их поверхности всегда находится в тени.

Весьма своеобразным способом решают задачу защиты от солнечных ожогов представители семейства аизооновых. К этому семейству принадлежат, например, литопсы, мясистые листочки которых по форме и цвету так похожи на камешки, что заметить их среди россыпи щебня можно лишь тогда, когда на них распускаются цветы с крупным изящным венчиком, состоящим из множества узких ярких лепестков. Из-за своего совершенного камуфляжа литопсы широко известны под образным названием «живые камни», но существует у них и еще одно, не менее меткое название – «окошечные растения». Дело в том, что в природных условиях литопсы, дабы избежать лишних потерь влаги, почти полностью погружены в почву, над которой едва возвышаются уплощенные верхние части их листьев. Содержащая хлорофилл ткань расположена в глубине листа и прикрыта сверху не только плотной кутикулой, но и слоем прозрачных клеток, содержащих запас влаги. Солнечные лучи, почти отвесно падающие на растение, рассеиваются, проходят через это «окошко» и не повреждают фотосинтезирующих тканей. Интересно, что у литопсов существует чрезвычайно простая, но эффективная автоматическая система регуляции пропускной способности «окошек». Когда растение испытывает дефицит влаги, соли, содержащиеся в клеточном соке, кристаллизуются и «окошко» мутнеет.

Благодаря оригинальному внешнему виду и неприхотливости суккуленты давно стали излюбленным объектом разведения и коллекционирования. А ученые, изучающие морфологию и физиологию растений, находят в них неисчерпаемый источник знаний о возможностях живой природы к адаптациям в самых, казалось бы, неподходящих условиях существования.

Ирина Травина

Большое путешествие:

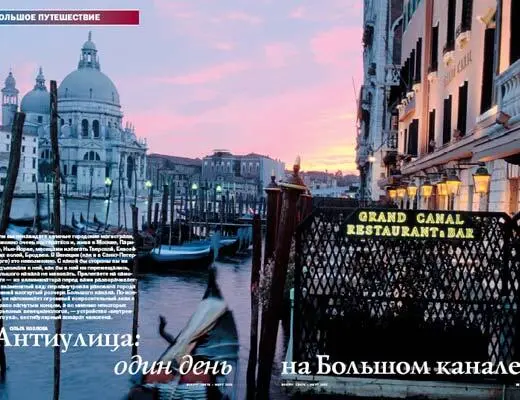

Антиулица: один день на Большом канале

Если вы ненавидите шумные городские магистрали, то можно очень постараться и, живя в Москве, Париже, Нью-Йорке, месяцами избегать Тверской, Елисейских полей, Бродвея. В Венеции (как и в Санкт-Петербурге) это невозможно. С какой бы стороны вы ни подъезжали к ней, как бы в ней ни перемещались, Большого канала не миновать. Прилетаете на самолете – из иллюминатора перед вами разворачивается знаменитый вид: перламутровая раковина города и синий изогнутый росчерк Большого канала. По-моему, он напоминает огромный вопросительный знак с игриво загнутым концом, а по мнению некоторых серьезных венецианологов, – устройство «внутреннего уха», вестибулярный аппарат человека.

Приплываем на водном такси от аэропорта и сразу втягиваемся из Лагуны в широкое устье Канала там, где комплекс Таможни с флюгером – фигурой Фортуны на золотом шаре, а на заднем плане – колоссальная церковь Санта-Мария-делла-Салуте.

Подъезжаем на автобусе или поезде – в центр города можно попасть только на водном транспорте Большого канала.

«Неизбежность» Канала обеспечивает его главную функцию – быть жизнетворной артерией Венеции. Только вектор «пассажиропотока» с веками изменился. В древности торговые суда из Византии и Леванто поднимались «снизу вверх», от Таможни к мосту Риальто, и там разгружали свои экзотические товары. Сегодня большинство гостей начинают путь от автобусного вокзала на Пьяццале-ди-Рома или от железнодорожного (Санта-Лучия), а потом плывут «сверху вниз».

Известен афоризм Павла Муратова о том, что «Есть две Венеции…» (одна – это та, что до сих пор «что-то празднует»… другая скрыта в тихих переулках, и ее нельзя угадать по легкой жизни на площади Св. Марка). Точно так же есть два Больших канала, два образа его. Один – наполненный шумной разноязычной туристской толпой, с которой сливаешься, вступая на борт моторного катера. Другой – идеальная улица-река с прекрасными палаццо, с гондолами, медленно рассекающими спокойную гладь воды. Лучшая метафора Каналь Гранде – это его сравнение с Летой, протекающей согласно поверьям древних греков в царстве Аида. Души умерших отпивают из ее вод и забывают все, что осталось позади. В принципе то же самое – забвение всего суетного, всего, что порождает тревоги в повседневной жизни, – должно случаться с каждым гостем Венеции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: