Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» № 4 за 2005 год (№ 2775)

- Название:Журнал «Вокруг Света» № 4 за 2005 год (№ 2775)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» № 4 за 2005 год (№ 2775) краткое содержание

Журнал «Вокруг Света» № 4 за 2005 год (№ 2775) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Отечественные мотивы ярко присутствуют и в иностранном пейзаже тамбовского жителя английского происхождения Василия Шервуда «Горное озеро», но эти мотивы совсем иные, не набатные, а «лермонтовские» пастельные ощущения южной природы (кстати, обратное тождество: в «неорусском» стиле Московского Исторического музея находят романтические британские черты – одним из авторов проекта был Шервуд).

В небольшом прямоугольном помещении, увы, несколько теряются картины портретиста Василия Тропинина – выходца из крепостных графа Миниха, ставшего академиком живописи. Надо думать, выполненное им известное изображение заядлого московского театрала Санникова занимало в передней чичеринского дома в Карауле более выгодную позицию, равно как и «Старуха с чулком», которую скорый на суждения Борис Чичерин назвал «Портретом матери». Позже в запасниках Русского музея и Третьяковки нашли варианты этой работы – они позволяют предположить, что неизвестная дама приходилась Тропинину женой.

Но здесь мы в нашем «параллельном мире», художественном путешествии, доходим до той точки, где машина времени перестает работать, во всяком случае, машина времени модели «Тамбовская картинная галерея». Мы подошли «с тыла» к той эпохе, когда мир губернской усадьбы разбился вдребезги, и, чтобы его «осколки», выставленные на музейных стенах, не показались нам искусственными, мы должны выйти на воздух и посетить еще одно интереснейшее заведение.

При въезде в село, прямо у дороги, стоит небольшой одноэтажный дом. Это – местный краеведческий музей, посвященный истории Воронцовки. Первое, что видит посетитель при входе, – тщательно упрятанный под стекло макет с изображением усадьбы: колосящаяся в поле рожь и дорога, уходящие вдаль. Группы деревьев, за которыми скрываются разные хозяйственные постройки. Церковь в формах «классицизма», отдельно стоящая колокольня и двухэтажный господский дом. Типичный образ русского поместья конца XVIII столетия. Ольга Рей, директор музея, говорит, что «барский дом насчитывал 40 комнат. Полы в них были паркетные, снизу подбитые сукном. Внутри – гостиные, спальные и детские комнаты, библиотека, оружейная. Стены все увешаны портретами Воронцовых и их родственников, и даже собак…» Вплоть до 18-го года все это содержалось в идеальном состоянии (за некоторое время до того поместье перешло к землевладельцам Болдыревым, столь богатым, что это, по словам Рей, «позволяло им не только устраивать шумные, на весь уезд, охоты, но и не менее громкие балы и праздники»).

А затем все дотла сгорело. Большинство воронцовских крестьян погибли во время Гражданской войны. Те из уцелевших, которые были позажиточней, советскую власть встретили в штыки: вспыхнул известный многими злодеяниям «антоновский бунт». Рассказы о зверски растерзанном коммунисте, председателе местного колхоза, поныне можно услышать от пожилых сельчан.

Краеведческий сельский музей открылся всего несколько лет назад. С помещением «подсобил» сельсовет, а всей организацией музейного процесса занимается директор музея Ольга Анатольевна Рей, учительница, живущая в Воронцовке, которая с 1973 года по личной инициативе вдруг решила возрождать славный прежний облик этих мест. Конечно, бюджет ее «предприятия» практически равен нулю. Но историю ведь и не покупают в магазине, а собирают всегда по крупицам. Приходят местные жители, приносят разные, на посторонний взгляд, незначительные, старинные предметы. А один из жителей, ежегодно устраивающий в окрестностях раскопки, однажды подарил музею наконечник скифского копья, извлеченный из воронцовского кургана. Он, конечно, к усадьбе прямого отношения не имеет, но тем не менее является ценностью, от которой, вероятно, не отказались бы ни Воронцовы, ни граф Строганов, ни Борис Николаевич Чичерин.

Василий Кириллов | Фото Александра Сорина

Музей открыт ежедневно, кроме вторника, С 10 ДО 17 часов

Тамбов, ул. Советская, 97

Билет для взрослых – 10 руб.

Дети и пенсионеры – 5 руб.

Ветераны и инвалиды бесплатно

Проезд от вокзала: автобусы 18, 144, 145

Тел. (0752) 72-64-58, 72-85-43

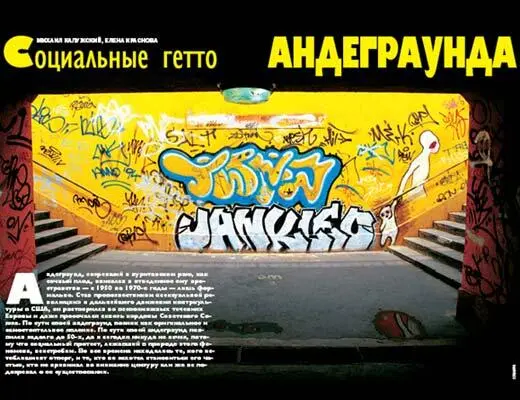

Досье: Социальные гетто андеграунда

Наверное, впервые термин «андеграунд» был применен в США в начале 50-х годов по отношению к радиостанциям, вещавшим без лицензии. Тогда еще была свежа память о Второй мировой войне и подпольщиках, а пиратские радиостанции работали не менее успешно, чем «Красная капелла», и словечко «андеграунд» оказалось очень уместным. То, что это произошло в послевоенной Америке, было вовсе не случайным: здесь под влиянием европейской философии и европейского искусства возник ощутимый разрыв между мэйнстримом и альтернативной культурой. Да и почва для него была приготовлена заранее. Сегодня те давние события выглядят несколько комично. И вот почему.

В конце XIX века федеральная почтовая служба демократических США, в современной истории которых, как известно, не существует ни идеологической, ни политической цензуры, «возвела кордон» для ввоза в страну некоторых произведений Эмиля Золя, Ги де Мопассана и ряда других европейских писателей. А в 20-х годах XX века американские издатели отказались выпускать отдельные произведения собственного корифея – Теодора Драйзера. Спустя тридцать лет в очереди на разрешение быть изданными стояли «Город и столп» Гора Видала, набоковская «Лолита» и другие. Для благопристойного государства, где каждый гражданин – «потенциальный президент», а идеалы свободы незыблемы и одновременно безграничны, это было, конечно, объяснимо. Но вдруг сложилась такая ситуация, что нарыв прорвался. Нашлись те, кто хотел «законно» читать об Америке следующее: «Американские улицы суммарно видятся мне как гигантская выгребная яма, сточный колодец духа, все в себя всасывающий и превращающий в дерьмо на веки веков. А над выгребной ямой дух труда вздымает волшебную палочку, по мановению которой бок о бок возникают дворцы, фабрики, военные заводы… и сумасшедшие дома. Весь континент – это кошмар по производству наибольших бед в наибольшем количестве», «Вся система до такой степени прогнила, была так бесчеловечна и мерзка, неисправимо порочна и усложнена, что надо быть гением, чтобы ее хоть как-то упорядочить, уже не говоря о человечности или тепле. Я бунтовал против всей системы трудовых отношений в Америке, которая гнила с обоих концов…» Публика была в шоке. Мастер дерзкого эпатажа Генри Миллер ворвался в андеграунд, подобно «першингу» и, сам того не ведая, «узаконил» его. Громкие судебные разбирательства с последующей легализацией его романов стали стартом для разрастания андеграунда как явления. А Миллер, низвергнув все мыслимые и немыслимые каноны европейского и американского бытия, продолжал смущать и поддразнивать публику. В 60-х годах к нему на легальных основаниях «присоединились»: гуру «наркотического искусства» Уильям Берроуз, европейские писатели Жан Жене и Самуэль Беккет, поэты-битники и некоторые другие – их тоже стали печатать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: