Вокруг Света - Журнал Вокруг Света № 7 за 2006 год

- Название:Журнал Вокруг Света № 7 за 2006 год

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вокруг Света - Журнал Вокруг Света № 7 за 2006 год краткое содержание

Журнал Вокруг Света № 7 за 2006 год - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

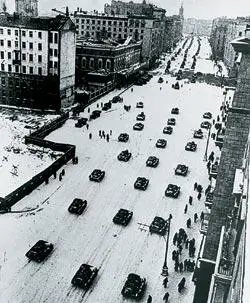

Именно здесь, на Тверской, переименованной в 1932 году в улицу Горького, нашла свое наиболее точное, концентрированное архитектурное выражение сталинская империя. По Генеральному плану 1935 года улицу предполагалось расширить и благоустроить: гиперцентрализованное государство должно было получить новую столицу с четким, подчеркнутым центром, отмеченным высотными постройками, выполненными в едином стиле. В довоенные годы быстрый рост новых зданий осуществлялся за счет одновременной постройки нескольких однотипных домов (в дальнейшем этот «поточно-скоростной метод» был успешно применен при застройке Большой Калужской – нынешнего Ленинского проспекта). Поначалу помимо скорости возведения зданий удивление москвичей вызывал и характер застройки: новые дома возводились по «второй» линии, за старым малоэтажным фондом. Но в один прекрасный день маленькие дома взорвали и Тверская расширилась – с 18 до 60 метров в самых широких своих отрезках.

Обратная ситуация вырисовывается, если прогуляться до Пушкинской от Манежной площади по левой (нечетной) стороне: здесь почти все исторические здания гнездятся в начале, у манежного устья. Рядом с «Националем» (№ 3), прекрасным образцом модерна, до недавнего времени располагался один из главных памятников «советского модернизма»: гостиница «Интурист» (ныне на ее месте строится огромный Ritz Carlton). Сейчас иностранцев на этом отрезке Тверской не так много, как в прежние времена, – разве что вечером около строящегося отеля можно увидеть рабочих из ближнего зарубежья, поджидающих автобуса в общежитие. Однако в здешних киосках и сейчас продаются заграничные газеты.

Чуть дальше притаился Театр-центр имени Ермоловой. В начале 1920-х в бывшем торговом пассаже купца Постникова сделали зрительный зал – по тем временам очень неудобный и неуютный, без ярусов и балконов. На протяжении двух десятилетий здание переходило из рук в руки (кроме прочих, здесь ставил великий Всеволод Мейерхольд), пока после войны сюда не вселились «ермоловцы», в чью труппу вошли ученики студий МХАТ, Малого театра и театра Мейерхольда.

Стоящий следом громадный корпус Центрального телеграфа был некогда архитектурной доминантой Тверской, привлекая внимание своим многогранным угловым фасадом с роскошным вертящимся глобусом; в праздничные дни его любили драпировать красным с крупными портретами вождей и основателей. Ныне телеграф теряется на фоне рекламы и соседа по Газетному переулку – первенца стеклянного хайтека с «Макдоналдсом» на нижнем этаже. Но если подойти вплотную, то можно полюбоваться растительным рисунком литья фонарей над главным входом – запоздалым штрихом модерна в преимущественно конструктивистском здании.

Лишь затем вступает в свои права сталинская архитектура. Дома № 9 и 11 знамениты своими массивными стилобатами, облицованными коричневатым гранитом. По легенде, в Москву его везли гитлеровцы для украшения будущего монумента в честь победы над СССР. Сюда же, в дом № 9, привезли и прописали в 1950 году итальянского физика Бруно Понтекорво, добровольно переехавшего в Советский Союз. Правда, пятикомнатная квартира в начале улицы Горького так и осталась необжитой: Понтекорво предпочитал жить на даче в Дубне, где вместе с академиком Мигдалом способствовал созданию ключевого для «оттепели» образа физика-лирика-спортсмена.

Теперь за мрачноватыми витринами дома № 9 скрываются прекрасные интерьеры конца прошлого века. Это – «Подиум» – притча во языцех, магазин для очень богатых людей. Перед ним дежурит рой замечательных автомобилей, от «Ягуара» до «Бентли», ждущих своих хозяев, – по меткому выражению поэтессы Инны Ивановой, «мужчин и женщин ухоженной наружности». А прямо за аркой в Брюсовом переулке расположен Музей-квартира Всеволода Мейерхольда (Брюсов пер., д. 12) – один из самых насыщенных театральных музеев Москвы.

Пожалуй, самая заметная постройка на Тверской – коричнево-красная мэрия (№ 13), более известная москвичам как Моссовет. До революции здание, построенное Михаилом Казаковым, главной фигурой московского классицизма, служило резиденцией московскому генерал-губернатору, пока в горячие дни 1917 года сюда не вселился Совет рабочих и солдатских депутатов да так и остался здесь. В конце 1930-х при расширении улицы Горького здание передвинули на 13,5 метра вглубь от проезжей части, а после войны капитально перестроили по проекту архитектора Дмитрия Чечулина, сохранив лишь наиболее ценные интерьеры. При этом не просто увеличилась этажность, но изменились пропорции и весь настрой здания. Теперь Моссовет – наверное, самый официозный дом на Тверской.

Далее к Пушкинской площади ведет череда неприступных сталинских фасадов, последний из которых раньше неофициально именовался «Домом под юбкой» (из-за располагавшейся на его крыше скульптуры балерины) и ассоциировался с магазином «Армения». А перед ним, сразу за аркой, ведущей в Большой Гнездниковский переулок, скрывается главное достижение дореволюционного мосжилстроя, «дом Нирнзее» – по фамилии его архитектора Эрнста Рихарда Нирнзее. До 30-х годов 10-этажный дом был самым высоким в городе и хорошо просматривался с Пушкинской и окрестностей. Теперь он зажат в переулке и, как и большинство «дворовых» построек на Тверской, напоминает бомжа с золотыми зубами. В общем, будто бы прозябает. Но стоит попасть в квартиры на верхних этажах, как становится ясно: это один из лучших домов Москвы, главное богатство которого – потрясающие виды. Да мы, собственно, хорошо знаем эти панорамы – по сцене на крыше между Мягковым и Фрейндлих в «Служебном романе» и по шахназаровскому «Курьеру». Прославился и подвал дома: в нем с 1915 года находилось легендарное театральное кабаре «Летучая мышь» – создание конферансье Никиты Балиева, ученика К.С. Станиславского (сам Станиславский в шутку называл себя крестным отцом театра). Возможно, под слоем краски еще сохранились росписи Судейкина, украшавшие театральный подвал.

Но вернемся наверх. В 1916 году здесь с большой помпой открылось кафе «Крыша». Оно просуществовало недолго (власти быстро закрыли его якобы ради пожарной безопасности), однако в годы нэпа заведение воскресло как кафе-столовая Моссельпрома. Кормили здесь дешево и вкусно, а с девяти вечера – если верить старому плакату – играл оркестр, в закрытом зале и под открытым небом крутили кино. Как пишут биографы дома, Владимир Бессонов и Рашид Янгиров, в те же 1920-е годы на крыше «разбили скверик… с фонтаном, устроили небольшую… футбольную и волейбольную площадку» (мячи, разумеется, нередко летели вниз и за ними приходилось бегать). В 1937 году спортивные секции закрыли, а около трети тогдашних жильцов – репрессировали.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: