Внутренний СССР - «О текущем моменте» № 8(68), 2007 г.

- Название:«О текущем моменте» № 8(68), 2007 г.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Внутренний СССР - «О текущем моменте» № 8(68), 2007 г. краткое содержание

1. Кризис продолжается… 2. Ползучая клерикализация в действии 3. Канализация недовольства с целью продолжения клерикализации 4. Альтернативы

«О текущем моменте» № 8(68), 2007 г. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

( http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=794052).

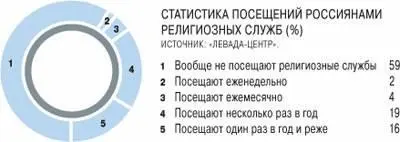

Хотя из приведённой публикации не понятно, относятся данные, представленные выше в виде секторной диаграммы, ко всем конфессиям либо только к православию, тем не менее, эта диаграмма весьма показательна в любом из названных вариантов. Если её относить ко всему населению России и воцерковленными в той или иной конфессии считать тех, кто посещает службы хотя бы раз в месяц, то таковых в составе населения Россионии оказывается не более 7 %; если она относится только к «условно православным» (по вере их предков) , то 7 %?0,56 (доля назвавших себя «православными») = 3,92 % либо 7 %?0,63 (доля «православных» по данным другого опроса [100]) = 4,41 %. Но есть основания подозревать, что и эти величины сильно завышены, поскольку по оценкам самой РПЦ ночные пасхальные богослужения в столице в 2007 г. посетило около 100 000 человек [101], а всего за дни Пасхи храмы посетило около 300 000 человек [102](действительно воцерковленные посетили храмы за эти дни не по одному разу), и это при примерно 10 миллионном населении [103]Москвы вместе с пригородами [104]. А Пасха ведь - первый по значимости праздник в церковном годовом цикле.

Эта статистика, мягко говоря, не соответствует приведённым в разделе 2 заявлениям разработчиков Сергиевского проекта о том, что в постсоветской Россионии порядка 85 % населения отождествляют себя с православием и что Россия не может считаться по «общепринятым меркам» [105]многоконфессиональной страной.

Она не может считаться ни православной, ни мусульманской ни какой-либо ещё конфессионально ярко выраженной страной. Если соотноситься с приведённой выше статистикой, то большинство населения России, (порядка 95 %) - либо заведомо не православные инаковерующие [106], либо «бытовые атеисты», изредка вспоминающие Бога или чёрта под давлением обстоятельств или под воздействием ситуаций-раздражителей [107]. И таких «бытовых атеистов» не менее 70 %, а то и 80 % от общей численности населения страны [108]. Люди, же большей частью следующие в жизни диктату совести и своему осознанию Промысла Божиего вне зависимости от тех или иных конфессиональных догм, составляют в России меньшинство: по всей видимости, их численность в пределах 0,5 %.

Т.е., даже если отнести отмеченное в опросе ВЦИОМ снижение в сопоставлении с 2005 г. количества посещающих службы не к долговременной тенденции, а к высокочастотным колебаниям в процессе реализации долговременных тенденций, то вывод не изменится: заметного прогресса в деле возвращения общества к традиционной вере предков на протяжении всего периода после краха СССР в Россионии нет.

При этом в СССР выросло несколько поколений людей, для которых понятие «вера предков» однозначно не определено [109]даже в пределах православия (есть множество семей, в которых часть предков - старообрядцы, а часть - никониане). Для них вопрос возвращения от атеизма в жизни в религии - это вопрос по существу о том, в чём именно каждое из вероучений предков право, а в чём заблуждается или заведомо лживо и вероломно? - и с этим вопросом ни к папе римскому, ни к патриарху, ни к муфтиям, ни к любому из двух главных раввинов Россионии не пойдёшь: надо обращаться непосредственно к Богу по своей совести, соотносясь с событиями истории и современности.

Кроме того, чтобы понять, почему в постсоветской Россионии процесс возрождения традиционных конфессий (и в особенности православия) протекает весьма вяло, если не стоит на месте, надо вспомнить о таком природном явлении как «автосинхронизация».

В массовых явлениях, протекающих в природе на самых различных уровнях иерархии в её организации, достаточно часто встречается явление совпадения фаз идентичных процессов, протекающих на множестве аналогичных друг другу объектов одновременно. Это - когерентность излучения света атомами в лазере; синхронные вспышки целого луга, на котором сидит множество светлячков; синхронное отклонение от опасности стаи мальков; гребля команды на многовесельной лодке, для синхронности которой вовсе не обязателен голосовой отсчёт, барабан и флейта, как в былые времена на галерах; групповые танцы. Это явление и называется автосинхронизация [110] . Автосинхронизация достаточно часто проявляется в процессах безструктурного управления, а само безструктурное управление может строиться на основе явления автосинхронизации.

Для автосинхронизации необходимо, чтобы множество неких объектов были бы носителями хотя бы отчасти идентичной информации и алгоритмики и находились в условиях, допускающих информационный обмен между ними - хотя бы безадресный, циркулярный. При этом быстродействие их по реакции на прохождение информации, идентичной для всех них, должно быть достаточно высоким. Для запуска процесса автосинхронизации в природных системах так же необходимо:

· чтобы в способном к автосинхронизации множестве элементов начал действовать генератор автосинхронизации, т.е. синхронность определённых действий начала проявляться минимум примерно у 1 % объектов в составе этого множества;

· и чтобы в то же самое время в том же множестве [111]не проявляли бы активности генераторы автосинхронизации иных определённых действий сопоставимые по мощности воздействия на множество, в противном случае до прекращения (либо целенаправленного подавления или преодоления) активности альтернативных генераторов автосинхронизации процесс не начнётся.

В толпо-“элитарном” обществе, в котором обе толпы (и “элита”, и простонародье) рассуждают по авторитету, автосинхронизация основывается на активации автоматизмов безсознательного поведения и сопутствующих им эмоций.

Но если субъект пребывает в состоянии осознанного осмысления происходящего и его воля активна либо способна к практически мгновенной активации, когда осмысленность бытия утрачивается, то вовлечь его в процесс автосинхронизации невозможно. А при достаточной численности таких людей, они способны заблокировать активизировавшийся генератор автосинхронизации даже в том случае, если они сами не образуют альтернативный генератор автосинхронизции каких-то иных действий [112].

В толпо-“элитарных” обществах вождь (типа «фюрер») и группа его сподвижников представляют собой состоявшийся устойчиво функционирующий генератор автосинхронизации.

Претенденты в вожди могут стать вождями, если смогут запустить процесс генерации автосинхронизации и вывести его в устойчивый режим [113]. С прекращением активности генератора автосинхронизации прежде устойчивый процесс прервётся, даже если он не выработал своих ресурсов [114].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: