Автор неизвестен - Военное дело - Заграничный поход Суворова

- Название:Заграничный поход Суворова

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Харвест

- Год:2001

- Город:Москва, Минск

- ISBN:5-17-011602-0, 985-13-0792-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Автор неизвестен - Военное дело - Заграничный поход Суворова краткое содержание

Книга посвящена событиям 1799 года, когда великий русский полководец A.B. Суворов провел Итальянский и Швейцарский походы, разбив войска французского императора Наполеона I на реках Адда и Треббия и в сражении при Нови. Суворов вывел русские войска из окружения, совершив переход через Швейцарские Альпы. Именно в войне против Франции (1798–1799 гг.) с особой силой проявился военный гений Суворова. Издание хорошо иллюстрировано.

Заграничный поход Суворова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

После восшествия на престол Павла I бывшие до того четырехбатальонные егерские корпуса были преобразованы в егерские пятиротные батальоны, а в мае 1797 г. они переформировались в егерские десятибатальонные полки. В результате этих реформ число егерей уменьшилось.

Среди людей, служивших в егерских полках, немало знаменитых военачальников. Командирами егерских корпусов были Кутузов и Гудович; егерскими батальонами командовали Барклай-де-Толли и Багратион; в заграничном походе Суворова Багратион возглавил 7-й егерский полк. Впрочем, следует отметить, что при Павле I батальоны были именованы полками.

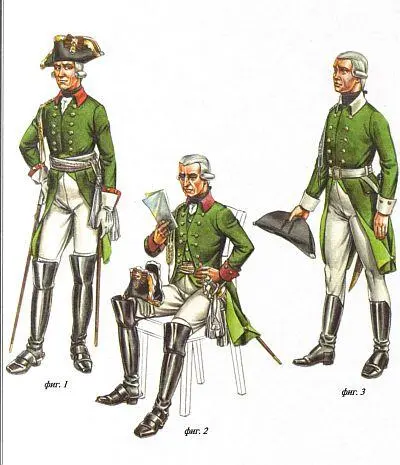

Рядовые егеря носили кафтаны из светло-зеленого сукна без лацканов, с отложным воротником, разрезными обшлагами, пуговицами цвета, данного каждому полку, и аксельбантом цвета воротника. В их «гардеробе» имелся также светло-зеленый камзол, шляпа с пуговицей и боковыми кистями, замшевые чакчиры (штаны, летом полотняные), тупоносые сапоги, черный галстук, фуражная шапка из того же светло-зеленого сукна с околышем по цвету воротника, шинель темно-зеленого цвета (фиг. 3 — рядовой 8-го егерского полка).

Унтер-офицеры одевались точно также, но на воротнике и обшлагах имели галун по цвету пуговиц и носили замшевые перчатки с крагами и трость. Обер-офицеры носили такие же, как у рядовых, кафтан, камзол, чакчиры и сапоги, однако пуговицы быт позолоченные или посеребренные, а аксельбант — того же цвета, что и пуговицы. Такой же цвет имела шляпа; наконец, обер-офицеры имели перчатки с крагами, трость и шарф.

Адъютанты отличались от обер-офицеров только высокими, с раструбами, сапогами со шпорами (фиг. 1 — адъютант 6-го егерского полка). Генералы одевались точно так же, как и адъютанты, но на шляпе был белый плюмаж (фиг. 2 — генерал 7-го егерского полка).

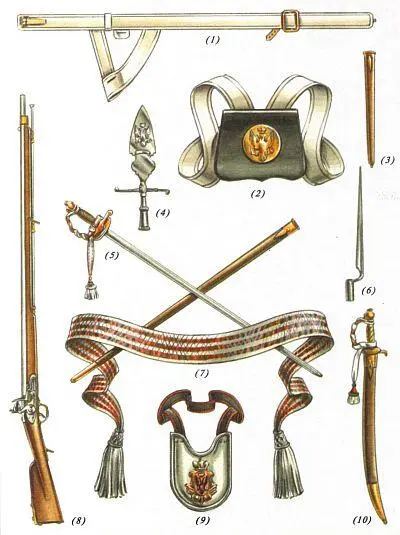

Русская пехота второй половины ХVIII в. была вооружена гладкоствольными ружьями (фузеями) с кремнево-батарейным замком. Пехотное ружье образца 1793 г. (8) имело калибр 19,8 мм, вес со штыком 4,8 кг, длину без штыка 144,5 мм, вес пули 32,1 г. Дальность выстрела составляла 300 шагов. К ружью прилагались шомпол и четырехгранный штык. Отделка ружья была медной, приклад и ложе — из орехового дерева. Штык (6) хранился в ножнах (3), крепившихся к портупее. Кожаная патронная сумка (2) имела на крышке круглую медную бляху с изображением двуглавого орла. В нее вмещалось 40 патронов, и носили ее на левой перевязи.

Шпага рядового пехотинца (10) имела тесачный клинок (широкий, укороченный и искривленный) длиной 71 см, медные эфес, крючок для надевания на портупею и наконечник, а также шерстяной темляк с кистью. Тесьма и бахрома были белого цвета, столбчики побатальонно: в 1-м батальоне — белые, во 2-м — красные; гайки и околыши (верхняя, закругленная часть кисти) — поротно: в 1-й роте — белые, во 2-й — оранжевые, в 3-й — черные, в 4-й — голубые, в 5-й — красные. Шпаги пехотинцы носили в кожаных ножнах, крепившихся на портупее из яловой кожи шириной около 5 см (1), продевая в специально пришитую лопасть. К ней же с помощью небольшой лопасти крепились и ножны для штыка. Портупея и перевязь прострачивались по краям нитью, покрывались слоем смеси мела и клея, а затем полировались специальной палочкой.

Пехотные офицеры носили шпагу с темляком (5) и портупею, на дежурстве надевали шарф (7), а в полной строевой форме им полагался еще знак (9) и эспонтон (4). У шпаги был позолоченный эфес с грифом, перевитым такой же проволокой, и ножнами из кожи с позолоченными крюком и наконечником. Шпагу носили на лосиной или замшевой портупее цвета камзола и под него надеваемой. Шпажный темляк серебряного цвета имел по краям тесьмы две полоски черного и оранжевого цветов; эти же цвета примешивались к основному цвету тесьмы в гайке, столбчике и внутри кисти (бахроме).

Шарф также был серебряного цвета с полосками из черного и оранжевого цвета, в том числе, как и у темляка, в середине кистей. В летней форме шарф носили поверх камзола, в остальное время — поверх кафтана, завязывая кисти перед шпагой, на левой стороне. Офицерский знак серебряного цвета носился на черной шелковой ленте с оранжевыми каемками. Его края имели выпуклый ободок, а середина украшена позолоченным овалом с короной наверху и черным двуглавым орлом внутри на палевой финифти. Кроме шпаги, офицеры имели на вооружении эспонтон — холодное колющее оружие с широким пером и крестовиной на длинном древке. На пере был изображен двуглавый орел с буквой П и цифрой I — вензелем императора Павла I. В первых двух полках древко окрашивалось в палевый цвет, в остальных — в черный. Хотя офицеров и обучали приемам владения эспонтоном, все же это было в основном парадное, а не боевое вооружение.

Суворов не только руководил войсками, но воспитывал и обучал их. Главными достоинствами воина полководец считал уверенность в себе и смелость, а их всемерное развитие — главной целью воспитания. Суворов стремился развить в солдатах и офицерах быструю решимость, то есть умение мгновенно исполнить решение, не дав противнику опомниться. С этой целью Суворов постоянно обучал своих подчиненных способу сквозных атак, причем каждый маневр у него всегда заканчивался хорошей потасовкой. Происходило это так.

Любая воинская часть делилась на две стороны, которые разводились на определенное расстояние. Затем начиналось учение. Стороны начинали сближаться, и при достижении расстояния между ними 100 шагов офицеры давали команду к атаке. В частности, в кавалерии всадники обнажали палаши или сабли, пускали лошадей в галоп, и обе стороны бросались друг на друга. Строго запрещалось замедлять движение, лишь в момент встречи поднимались пики. Каждый кавалерист слегка смещался вправо и обе стороны стремительно проносились одна сквозь другую. Такой метод прививал коннице навык смело атаковать, не сдерживая лошадей перед противником. Если одной из сторон была пехота, то таким образом конница привыкала к контакту с пехотой и училась не бояться ее. Цель любого маневра состояла в том, чтобы по возможности побыстрей довести дело до атаки. Самыми важными качествами кавалерии Суворов называл подвижность, стремительность атак, действие холодным оружием. Он считал малополезной стрельбу в конном строю и придавал особую важность рубке саблями. Вот его «заповедь» коннице: «Стрелять вовсе не годится, а несравненно лучше палаш и копье;… атаковать только на палашах;… рубить палашами низко пехоту, выше конницу;… при быстром карьере каждый всадник должен уметь сильно рубить».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: