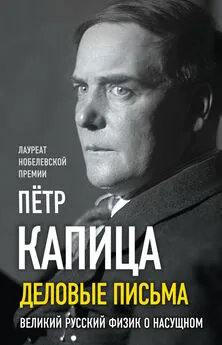

Пётр Капица - Письма о науке. 1930—1980

- Название:Письма о науке. 1930—1980

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московский рабочий

- Год:1989

- Город:Москва

- ISBN:5-239-00269-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пётр Капица - Письма о науке. 1930—1980 краткое содержание

Пути развития советской науки, ее роль в социалистическом государстве, практика становления научных коллективов, задачи воспитания талантливой творческой смены, всемерной поддержки и стимулирования новаторства — лейтмотив обширного многогранного эпистолярного наследия выдающегося советского ученого, лауреата Нобелевской премии П. Л. Капицы.

Среди адресатов ученого — партийные и государственные деятели, видные ученые: И. В. Сталин, В. М. Молотов, Г. М. Маленков, Н. С. Хрущев, В. И. Межлаук, С. И. Вавилов, А. Н. Несмеянов, Эрнест Резерфорд, Нильс Бор, Поль Дирак и другие.

Книга представляет интерес для всех, кто интересуется историей становления и развития советской науки.

Письма о науке. 1930—1980 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

12) ИЗ ПИСЬМА К А. А. КАПИЦЕ 23 февраля 1935, Москва

...Уже два месяца, как начала организовываться подготовительная работа по переноске моего института [14] Речь идет о постановлении Совнаркома СССР о строительстве в Москве Института физических проблем, которое было подписано 23 декабря 1934 г. Говоря о «переноске института», Капица имеет в виду приобретение для нового института, директором которого он был назначен, оборудования Мондовской лаборатории.

. За эти два месяца ничего продуктивного не сделано, кроме как мною обследована промышленность и составлен список необходимого оборудования (кроме кембриджского) и планы лаборатории. Все это сделал за 14 дней.

Мне смешно смотреть, как Ольберт [15] Заместитель директора Института физических проблем.

барахтается в бумагах и бюрократиях. То, что в Англии решается телефонным звонком, здесь требует сотни бумаг. Тебе на слово ничему не верят, верят только бумаге, недаром она дефицитна. Бюрократия душит всех. Душит она и Валерия Ивановича [Межлаука], который часто сам бессилен, его распоряжения разбиваются, разбавляются и уничтожаются в бумажных потоках. <...>

Между прочим, у этого бюрократического аппарата есть все же одна положительная черта: он работает. То есть, если иметь терпение и выдержку, то добиться всего можно. На нем такие люди, как Ольберт, и делают свою карьеру. Не будь этого аппарата, все шло бы просто и легко, и 3/4 москвичей остались [бы] без работы. Какой ужас для москвичей! Уничтожить бюрократию будет не легче, чем уничтожить чересполосицу. Хотелось бы верить, что она будет уничтожена, но задача нелегкая. Но если с чересполосицей справились, почему с бюрократией не справиться? Люди за нее очень держатся, кормятся ею. Бюрократ — это паразит нашего строя, но он неуязвим. Но, по-видимому, есть в Союзе некоторые организации, которые в значительной мере преодолели трудности бюрократического аппарата. Хотелось бы, чтобы их хозяйственный опыт был распространен на всю страну. Почему этого еще не делают, не знаю. По-видимому, это вопрос больше воспитательный, чем организационный, а воспитывать надо годы.

Но при всей этой ругани с моей стороны я верю, что из всех затруднений страна выйдет победоносно, верю в то, [что] будет доказано, что социалистический метод хозяйства не только наиболее рациональный, но [он] создаст государственный строй, отвечающий наиболее высоким запросам человеческого духа и<...> этики. Но вот в муках рождения [этого строя] мне, как ученому, страшно трудно найти место свое. По-видимому, как я тебе писал в прошлом письме, время еще не созрело, это и есть трагедия моего положения. По-видимому, единственный [выход] — это стать в исключительное положение, так сказать, под непосредственное покровительство власти. Быть на правах тепличного растения. Хорошо ли это? Могу ли я идти на это? Не лучше ли обождать со всем этим? Мне многое не ясно, но жизнь покажет. <...>

13) ИЗ ПИСЬМА К А. А. КАПИЦЕ 10 марта 1935, Москва

...До сих пор меня не принимает В. И. [Межлаук]. Я боюсь, что это результат маленького и безобидного озорства, мною выкинутого (я написал письмо, пользуясь старинной формой эпистоляра), письмо касалось посылки. Но тут люди веселости не любят. Я уверен, что они были бы в восторге, если [бы] я отпустил себе бороду, мычал важные слова и величаво поглядывал направо и налево. Одним словом, выглядел бы, как мудрец, философ и ученый, так, как их принято представлять в театре. Вот тогда я действительно настоящий ученый, даже, может быть, подающий надежду стать знаменитым. Между прочим, этот грим ученого у нас очень распространен. Если не наружный, то внутренний. Один писатель, с которым меня недавно познакомили [16] К. Л. Зелинский.

, называет это «жречеством».

Разыгрывают из себя жрецов, вроде того, который поет так свирепо и важно в «Лиде». И никто бы не огорчился, если бы Академия наук была превращена в храм, а мы — в священников. Но вот я-то «попом» как раз быть не могу по натуре, у меня все против этого. И я еще не так им наозорничаю, чтобы они тут бросили этот мистический подход к ученым. Наука должна быть веселая, увлекательная и простая. Таковыми же должны быть ученые. К Академии наук должен быть деловой подход. Если они перебарщивают в сторону жречества, то я буду компенсировать это. <...>

14) ИЗ ПИСЬМА К А. А. КАПИЦЕ 22 марта 1935, Москва

...При всех тех обидах, которые я получил, у меня ни капли злости, так как все мои дела мне все же кажутся второстепенными, и не признавать того сдвига в стране, который произошел, нельзя, и перед общим делом личные обиды смешны своей ничтожностью. Но главное, в чем трагедия, которую я так близко принимаю к сердцу, это в том, что роль науки в стране недооценена. <...> Союз без науки жить не может. Долг всякого ученого, сочувственно относящегося к социалистическому строительству,— стараться найти для науки место в современной жизни и доказать ее необходимость. Но неправильно ждать, пока кто-то придет и все для тебя устроит. Свое место в стране должны создать себе сами ученые, а не ждать, пока кто-то придет и все для них сделает. Вот твой отец сидит и ругает В[олгина], как он ругал Оль[денбурга] [17] Ольденбург Сергей Федорович (1803—1934) — востоковед, академик (1900), непременный секретарь Академии наук (1904—1929). Один из основателей русской школы индологии.

. Правда, ругает за дело, но сам он ведь палец о палец не ударит, говорит, что [это] не дело ученого. Это правда, но все же некоторое время надо отдавать организации своей научной работы. Я говорю нарочно «организации», а не администрации. Ученые должны сорганизовывать себе администрацию. Воркотней это не сделаешь. Многие думают, что в Кембридже мне все подавалось готовым на подносе, и я только, мило улыбнувшись, глотал. Нет, каждой своей вещи, машин, лаборатории — я добивался. Я немало времени потратил на организацию своей работы. На тренировку механика, ассистента, на доказательства справедливости своих достижений и пр. Но никто эту работу не видит, но она всегда берет много времени и она залог успеха в работе вообще. Тут, в Союзе, я не боюсь даже бюрократии, не боюсь отсталости в некоторых областях пашей техники, не боюсь недостатка комфорта и пр. Я думаю, что смогу со всем этим побороться и уже начал это делать. <...>.

15) В. М. МОЛОТОВУ 7 мая 1935, Москва

Председателю СНК СССР В. М. Молотову

Товарищ Молотов,

Я бы хотел все, что пишу Вам, сказать лично, так как писать умею плохо. Но, к сожалению, Вы не хотите меня видеть.

Товарищ Межлаук меня поставил в известность о том, что за границей появились статьи, обсуждающие мое задержание здесь. Рано или поздно, конечно, ученые должны были узнать об этом. Я очень хотел, чтобы это произошло по возможности позже, надеясь, что будет найден тихий выход, без того, чтобы мое имя трепалось на страницах газет и послужило поводом к каким бы то ни было несогласиям. Но, видно, эта задача была свыше моих сил.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: