Пьер Монте - Эпоха Рамсесов. Быт, религия, культура

- Название:Эпоха Рамсесов. Быт, религия, культура

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2004

- Город:М.

- ISBN:5-9524-0921-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пьер Монте - Эпоха Рамсесов. Быт, религия, культура краткое содержание

В книге дана полная картина эпохи правления фараонов из династии Рамсесидов, строителей храмовых комплексов в Карнаке и Луксоре. Египтолог Пьер Монте в точности до мельчайших подробностей восстановил быт жителей одной из величайших мировых цивилизаций. Реконструкция мировоззрения древних египтян позволяет нам ощутить атмосферу, исчезнувшую более трех тысяч лет назад.

Эпоха Рамсесов. Быт, религия, культура - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Нам известны два глагола песи и ашер, которые относятся к приготовлению пищи на огне. Первый из них применяется по отношению к молоку и мясу и, следовательно, скорее всего, переводится как «варить». В некоторых сценах изображен очаг с глубоким котлом, из которого выглядывают ломти мяса, варящиеся в какой-то жидкости. Но нам неизвестно, что египтяне делали с вареным мясом: может быть, мелко крошили и подавали на стол с овощами и специями, может быть, скатывали в шарики и делали нечто вроде котлет или лепешек. Египтяне не оставили нам ни одной поваренной книги, однако мы можем судить об их изобретательности по медицинским папирусам, где приведены многие рецепты снадобий против несварения желудка. Они знали, что масло, сливки ( сми ), а также гусиный и говяжий жир прекрасно подходят для приготовления сладостей. На кухне в доме визиря Рехмиры мы видим на печи котел, явно слишком мелкий для варки мяса. Повар, если верить подписи, заливает в котел жир, а его помощник мешает содержимое кастрюли каким-то инструментом с длинной ручкой, вилкой или ложкой – неясно. Скорее всего, они готовят что-то вроде рагу.

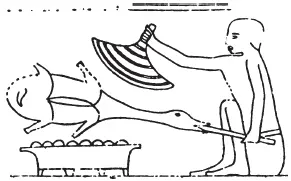

Глагол ашер означает «жарить». Ощипав и выпотрошив гуся или утку, повар отрезает голову, кончики крыльев и лапки, насаживает птицу на вертел и держит на вытянутых руках над невысокой жаровней. Так жарили, по всей вероятности, не только птицу, потому что у нас есть запись, где словом ашер (жаркое) называется какое-то мясное блюдо. Слово, использующееся для обозначения филе, переводится как «отборное мясо», вырезку называли словом, которое в буквальном переводе означает «плоть». Эти части тоже, скорее всего, жарили на вертелах.

Приготовление гуся (Петрик, Дешаша)

Геродот сделал следующие замечания относительно употребления рыбы и птицы в Древнем Египте: «Египтяне одну рыбу едят сырой, другую сушат, третью же просаливают в рассоле. Перепелок, уток и мелких птиц едят они также в соленом виде. Птицу и рыбу прочих пород едят они жареной или вареной». Изображения и тексты в общем подтверждают эти сведения. Кефаль, хромисов и мормиров приносят в корзинах и вываливают на землю. Сидя на деревянном табурете, повар ножом вспарывает им брюхо и раскладывает для сушки. Хозяин и его жена увлеченно наблюдают за его работой, запах, по-видимому, ничуть их не смущает. Икру кефали откладывают в сторону, чтобы позже приготовить из нее особую приправу. Множество выпотрошенной рыбы отправляли в храм вместе с рыбой «цельной», что, вероятно, означало свежую рыбу. Храмы также получали горшки, наполненные рыбой под «парусным древом» (Брестед переводит это выражение как «рыба под деревянной крышкой»). Очевидно, речь здесь идет о каком-то неизвестном нам способе хранения рыбы. Иногда нам попадаются изображения, на которых водяных птиц потрошат рядом с рыбой, подготовленной к солению, так что их тоже, вероятно, ели сушеными или засоленными. Водоплавающих птиц иногда потрошат неподалеку от места, где сушат рыбу, наверняка для того, чтобы засолить и провялить их. В храмы посылали иногда живую птицу, иногда целые птичьи тушки, которые быстро съедали, а иногда разделанную и вяленую птицу, которая могла сохраняться более продолжительное время.

5. Выпечка

Кулинарный словарь эпохи Раннего царства насчитывал не меньше пятнадцати слов, обозначающих различные виды хлеба или лепешек. В более поздних текстах мы находим несколько дополнительных терминов. Описать все эти сорта хлебных изделий, увы, не представляется возможным. Скажем лишь, что они отличались мукой, формой, степенью пропеченности и всевозможными добавками в тесто, такими, как мед, молоко, разнообразные фрукты, жир или масло и так далее. Египтяне пользовались ячменной ( ит ) и пшеничной ( сут ) мукой, а также мукой из полбы ( бути ). Богачи держали зерно либо во дворе, либо на крыше дома. Некоторые самостоятельно мололи зерно и пекли хлеб (именно так поступали в храмах), другие – те, что победнее, – обычно пользовались услугами мельников и пекарей.

Очищенное зерно сначала отдавали на размол. Немного зерна насыпали в каменную ступу, и два или три здоровяка тщательно толкли его с помощью тяжеленных деревянных пестов. Когда зерно было таким образом раздавлено, женщины просеивали его, откладывая отруби для скота, а остальное передавали мельнику. Конические мельницы еще не были известны египтянам, поэтому они пользовались большой колодой с двумя отделениями. Мельник насыпал зерно в верхнее отделение и, нагнувшись, начинал водить по нему взад-вперед тяжелым камнем, ссыпая муку в нижнее отделение. Затем муку снова просеивали и снова мололи, пока, наконец, она не достигала требуемой степени помола. Работа шла под несмолкающее пение: «Да ниспошлют боги этой земли силу и здоровье моему господину!» Каждый день готовили ровно столько муки, сколько необходимо было на дневную выпечку. На некоторых изображениях мы видим, как пекари работают бок о бок с помольщиками. Тем временем какая-то женщина расставляет над очагом остроконечные формы таким образом, чтобы пламя лизало их изнутри. Прикрыв глаза рукой, чтобы не попали искры, она веером раздувает огонь. После того как формы нагрелись, их переворачивали, ставили на специальную доску с круглыми отверстиями и наполняли тестом, в которое предварительно добавляли дрожжи. Потом формы закрывали и ставили на очаг. Готовые хлеба извлекали из форм, пересчитывали – египтяне больше всего любили пересчитывать продукты своего труда – и относили в корзинах заказчикам.

Так делали хлеб со времен Раннего царства. Этот способ отнимал много времени и требовал участия многих работников, которых приходилось кормить (а то и платить им за работу). На росписи в гробнице перед нами предстает забавная сценка: голодный ребенок с мисочкой в руках подходит к матери, которая обеими руками раскатывает тесто. Он просит кусочек лепешки, а взамен получает нагоняй за то, что его прожорливость превосходит потребности обыкновенного царского раба. В Новом царстве хлеб делали точно так же, но начали пользоваться большими печами, где можно было выпекать по многу хлебов сразу. Кроме того, египтяне с незапамятных времен умели печь лепешки на раскаленном песке, как современные бедуины.

6. Напитки

Национальным напитком древних египтян было пиво, которое пили повсюду – дома, на открытом воздухе, на борту корабля и в харчевнях. Получивший царское прощение Синухе возвращается на корабле из Путей Хора в Ититауи и с удовольствием пьет пиво, которого так долго был лишен, в знак возвращения к египетскому образу жизни. Пиво делали из ячменя или пшеницы и фиников. Пивовары использовали примерно такие же формы, как пекари, корзины и целый набор глиняных кувшинов и мисок. Для начала выпекали несколько хлебов. Как и в пекарне, вокруг очага выстраивали пирамиды форм. Одновременно замешивали специальное тесто под названием уаджет (свежее). Потом его переливали в нагретые формы и держали на огне, пока хлеба не покрывались румяной корочкой. Внутри они оставались сырыми. Затем недопеченные хлеба крошили в большие бадьи и заливали сладким соком, выжатым из фиников. Полученную массу тщательно перемешивали и процеживали. Вскоре жидкость начинала бродить. Готовое пиво разливали по кувшинам и закрывали специальными пробками, которые представляли собой маленькие плоские диски, запечатанные сверху кусочком материи, пропитанной илом. В таком виде кувшины можно было безопасно перевозить на дальние расстояния. Перед употреблением пиво переливали в специальные пивные кувшины, вмещавшие три-четыре пинты. За столом его обычно пили из каменных, фаянсовых или металлических кубков. Горькое нубийское пиво делали примерно так же, но его нельзя было долго хранить. Когда умирал царь, говорили, что он отправился в страну, где хлеб не черствеет, а пиво не киснет. Из этого можно сделать вывод, что в реальной жизни пиво частенько скисало.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: