Х. Саггс - Вавилон и Ассирия. Быт, религия, культура

- Название:Вавилон и Ассирия. Быт, религия, культура

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2004

- Город:М.

- ISBN:5-9524-1461-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Х. Саггс - Вавилон и Ассирия. Быт, религия, культура краткое содержание

Автор, используя материалы археологических экспедиций и лингвистических исследований, сделал уникальную попытку реконструировать быт людей, живших четыре тысячелетия назад в долине Тигра и Евфрата. Вы сможете перенестись к самым истокам нашей цивилизации и открыть для себя мир древней Месопотамии: ее религию, политическое устройство, обычаи, искусство и ремесла.

Вавилон и Ассирия. Быт, религия, культура - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

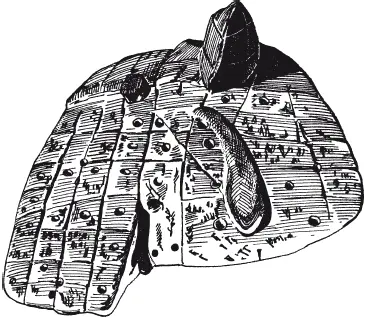

Рис. 21. Богиня из Мари

За обедом высокопоставленные гости были в специальных одеждах, подаренных им их царственным хозяином. Это было то, что на современном языке мы могли бы назвать «знак статуса», и среди тех, кому не оказали такой чести, возникало недовольство. В настоящее время наши сведения о том, что ели гости на царском обеде, явно односторонни. Во дворце были найдены перечни продуктов питания для царских обедов, и, так как они не содержат мясных блюд, можно было бы поспешно заключить, что весь двор состоял из вегетарианцев. Но на самом деле мы знаем, что говядину и баранину ели люди, которые могли их себе позволить. Вероятно, причина, по которой нет упоминаний о мясе, состоит в том, что во дворце был отдельный мясной отдел, у которого были свои списки, но их еще надо найти. Рыбу тоже ели, и некоторые виды рыбы пользовались особенным спросом. Среди других продуктов мы узнаем о существовании четырех видов «хлеба», из которых самым распространенным был пресный хлеб в виде тонких хрустящих лепешек, испеченных из непросеянной ячменной муки. Второй вид хлеба специально назван «дрожжевой хлеб», тогда как два других вида, вероятно, были похожи на то, что мы назвали бы кондитерскими изделиями, так как в них входили такие ингредиенты, как кунжутное масло и нечто, называемое «мед». Сомнение относительно последнего термина возникает оттого, что это же самое слово на аккадском языке иногда обозначает мед диких пчел, а иногда финиковый сироп. Из овощей, широко распространенных в это время, упоминаются огурцы, горох, бобы, растения, похожие на кресс-салат и чеснок. Встречался вид трюфелей, который считался большим деликатесом, и мы встречаем упоминание о корзинах трюфелей, которые были посланы царю. Самым распространенным фруктом был, конечно, финик, но часто упоминаются также виноград и инжир.

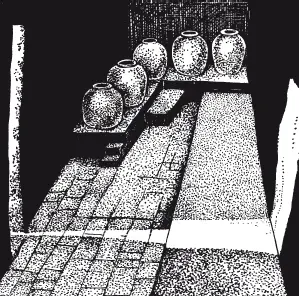

Что же касается напитков, то имелось и пиво, и вино (рис. 22). Пиво производили в самой стране, а вино нужно было ввозить из царств, расположенных на севере и северо-востоке. Правители некоторых царств очень гордились своими выдержанными винами.

Рис. 22. Винный погреб

По особым случаям устраивались придворные увеселения, на которых, без сомнения, ведущее место занимали слушание музыки и чрезмерные возлияния. Музыку исполняли специально обученные рабыни. Вероятно также, что поэты и певцы декламировали традиционные рассказы назидательного или развлекательного характера, такие, как басни, в которых финиковая пальма и тамариск или лиса и собака спорят о своих достоинствах. До нас дошли несколько сочинений, которые, вероятно, с этой целью были положены на музыку.

Теперь пора перейти от отдыха Ясмах-Адада к серьезным делам в его жизни. (Все последующие примеры царских обязанностей взяты из документов обсуждаемого периода, но некоторые из них на самом деле связаны с другими правителями, а не с Ясмах-Ададом.) Его личные обязанности были значительными и охватывали поразительно широкий круг вопросов. Чиновники и частные лица постоянно направляли царю различные дела для принятия решения. Например, корабль потерпел крушение на Евфрате, и зерно, которое он вез для дворцовых нужд, нужно было вытащить на берег. Как поступить с зерном и командой? Бык, предназначенный для дворца, стал таким жирным и тяжелым, что не мог стоять, и тем более его нельзя было пригнать в Мари. Чиновник стряхнул эту проблему со своих плеч и переложил ее решение на царя: «Пусть мой господин пришлет указания на этот счет». Другой человек написал царю, что колесница, которую дал ему царь, сломалась во время его поездок; не может ли автор письма получить замену? Царю сообщали, что стена в каком-то городе обваливается, а каменщика для ее починки нет; не может ли царь либо прислать каменщика для починки стены, либо врача, если произойдет несчастный случай. Был пойман лев, и, хотя никаких указаний от царя получено не было, его отправили в столицу на корабле из боязни, что он убежит. Умер дворцовый чиновник и оставил сиротой сына без средств к существованию; не будет ли царь так милостив, чтобы распорядиться на этот счет. Жена то ли сбежала от мужа, то ли была похищена и увезена в другую страну; не походатайствует ли царь перед зарубежным правителем насчет ее возвращения?

Другие проблемы, решение которых могло возлагаться на царя, носили религиозный характер. Так, один чиновник посылает сообщение от бога Дагана, который уже стал проявлять нетерпение оттого, что ему уже не первый раз не уделяют должного внимания: «Даган направил мне такое послание: «Пошли к своему господину, и в будущем месяце 14-го числа пусть будет совершено жертвоприношение». Царю также постоянно приходилось учитывать знамения, о которых ему сообщали. Религиозные деятели играли очень важную роль в любом городе или районе, и среди них прорицатели (то есть жрецы, которые избрали себе занятие предсказывать будущее в вопросах, касающихся интересов государства) считались почти незаменимыми. Действительно, в одном из своих писем брат Ясмах-Адада подчеркивает, что «не может существовать patum [отдельный административный район] без прорицателя». Процедура гадания, как правило, состояла в том, чтобы посвятить богу и принести в жертву овцу, а затем изучить ее печень и легкие. Полагали, что боги напишут свои намерения на органах овцы знаками, которые могут быть истолкованы посвященными людьми (рис. 23). О полученных таким образом знамениях должным порядком докладывали царю и, очевидно, принимали их всерьез. Некто пишет: «В городе Сагаратуме во время ежемесячного жертвоприношения и жертвоприношения моего господина я изучил знамения. Левая сторона «пальца» [выступающий кусочек органа] была расщеплена, средний «палец» легких остался слева. Это знак славы. Пусть мой господин будет счастлив».

Рис. 23. Глиняная модель внутреннего органа овцы

Знамения нужно было искать, прежде чем правитель или высокопоставленный чиновник отправится в поездку; прорицатели были также на службе в армии. Даже тактику воинских подразделений могли решать, опираясь на то, как прорицатели истолковали знамения. У нас имеется письмо, в котором в связи с распоряжениями по расположению войск особенно подчеркивается: «Пусть прорицатели взвесят знамения и решат, и, в зависимости от появления благоприятных знаков, 150 воинов уйдут или 150 воинов придут». Но несмотря на то значение, которое придавали знамениям, цари иногда были достаточно разумны или (с точки зрения прорицателей) настолько глупы, чтобы не обращать на них никакого внимания и полагаться на свое собственное суждение. Мы видим, что такая возможность признается чиновником, который, докладывая о предзнаменованиях, сообщил царю, что они не были благоприятны для некоего военного похода, и умолял царя обратить на них серьезное внимание. Тем не менее, он допускал, что царь может поступить, как он сам того захочет, и выразил свое желание сделать со своей стороны все, какое бы решение ни было принято. Такая независимость мысли, однако, не приветствовалась, и существовали предостерегающие сказки в виде легенд о несчастливой судьбе царей в старину, таких, как Нарам-Суэн из Аккаде, который был настолько глуп, что действовал вопреки знамениям.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: