Тадеуш Сулимирский - Сарматы. Древний народ юга России

- Название:Сарматы. Древний народ юга России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-4944-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тадеуш Сулимирский - Сарматы. Древний народ юга России краткое содержание

В книге рассказывается об одном из самых загадочных народов древности – сарматах, которые в свое время безраздельно властвовали на просторах нынешней Восточной Европы. Автор использует античные и византийские письменные источники для реконструкции сложной и драматической истории сарматских племен, начиная с первого упоминания о них и завершая рассказом о грозном и свободолюбивом племени аланов, наследниками которых стали современные осетины.

Сарматы. Древний народ юга России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Находки майэмирской культуры, датируемые VI и V веками до н. э., в долинах верховьев Оби и Иртыша и предгорьях Алтая можно приписать аримаспам. Не найдено никаких поселений – только могилы под курганами, построенными из камней, смешанных с землей, и несколько изолированных объектов. Находка из Змеиногорска – бронзовое снаряжение для конного воина и лошади – заслуживает специального упоминания, так же как и бронзовый кинжал с украшениями искусной работы. Необходимо отметить, что все эти предметы были найдены в золотоносном районе.

В долине Оби территория находок майэмирской культуры перекрывается территорией большереченской культуры. Раскопки большого (более 120 захоронений) курганного могильника в Березовке, рядом с Бийском, показали, что он датируется тем же временем, что и остатки большереченской культуры в этом районе. Люди, похороненные в могилах, не принадлежали этой культуре, хотя жили в той же местности. Две культуры практически идентичны в материальном плане, но черепной материал указывает на то, что люди большереченской культуры принадлежали монголоидной расе, в то время как останки, найденные в могильнике, очевидно, принадлежали европеоидному типу лишь с незначительной примесью монголоидного. Те, чьи останки были найдены в майэмирских курганах, очевидно, принадлежали к правящему классу и, по-видимому, были аримаспами. Их отношения с народом большереченской культуры, предположительно ветвью агриппеев, не совсем ясны, но скорее всего последние находились под покровительством аримаспов.

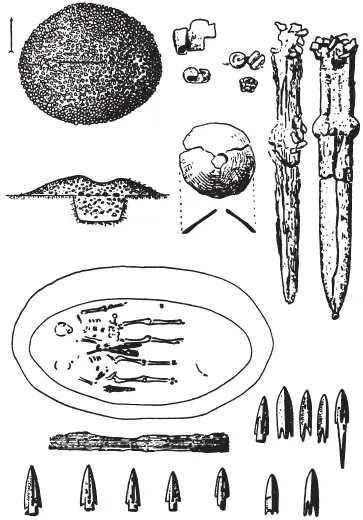

Рис. 25. План и сечение кургана-могильника Кызылауз в долине реки Или в Восточном Казахстане и его погребальный инвентарь

Курганные могильники «ранних кочевников», расположенные далее на юг Восточного Казахстана, в долине верховьев Иртыша, также можно атрибутировать аримаспам. К этой группе относятся и курганы, расположенные на северных склонах Тарбагатайского хребта, примерно в 350 км к юго-востоку от Семипалатинска. Они датируются концом V–IV веком до н. э., то есть чуть более ранним периодом, чем упомянутые выше, и были ошибочно приписаны исседонам.

Самый выдающийся в этой группе был Чиликтинский курган № 5, содержащий двойное захоронение. Хотя он и подвергся разграблению, из него было извлечено 524 золотых предмета, общим весом более 100 граммов, плюс фрагмент железного предмета и тринадцать втульчатых двугранных бронзовых наконечников в кожаном колчане, украшенном четырнадцатью тонкими золотыми пластинами в форме «скифских» оленей. Первоначально курган был датирован концом VII – началом VI века до н. э., но радиоуглеродный анализ дал 340 + 90 год до н. э., то есть 430–250 годы до н. э.

Скифский зооморфный стиль, в котором выполнено несколько упомянутых выше предметов, связан с тагарской культурой из Минусинской котловины. Однако конструкция курганов, раскопанных в Восточном Казахстане, сходна с пазырыкской группой курганных могильников в Алтайских горах, с одной стороны, а с другой – с сакскими могильными холмами, расположенными далее к югу, в горах Памира и Тянь-Шаня, где в древности находились Бактрия и Согдиана. Эта связь с более южными культурами заставляет усомниться в том, что народ, создавший восточноказахстанские курганы, – аримаспы. Некоторые ученые относят аримаспов к арийским племенам, что подразумевает их иранское происхождение. Другие придерживаются мнения, что они были тюркским народом, возможно с некоторой примесью иранских элементов. По-видимому, их можно идентифицировать с народом ву-сун (усунями) китайских хроник, говорившим на тохарском языке. Эта точка зрения подтверждается тем, что основатели тагарской культуры Минусинской котловины были, скорее всего, торахами. Позднее они были вынуждены отступить из Восточного Казахстана на юг, но некоторые небольшие группы могли переселиться на запад и в конце концов достичь степей Восточной Европы в составе восточных аланов.

«Грифоны, охраняющие золото» и «люди с козьими ногами», упомянутые Геродотом, которые жили в «высоких непроходимых горах» Горного Алтая, были, вероятно, ветвью аримаспов Восточного Казахстана, о чем свидетельствует сходство их курганов. Основные памятники этой культуры находятся в Горном Алтае на высоте 1600 (Пазырык) и даже 2000 м (Тува) над уровнем моря. Исследователи из разных стран много писали о Пазырыкских курганах, где были найдены хорошо сохранившиеся в условия высокогорья трупы людей, туши лошадей, а также предметы из шерсти, кожи и других органических материалов. Они предоставляют уникальную возможность для изучения одежды, снаряжения, искусства, вкусов и обычаев кочевников-пастухов V века до н. э.

Характерная особенность пазырыкской группы – большие курганы с богато обставленными захоронениями. Очевидно, те, кто в них погребен, принадлежали к местной знати. Сразу же после похорон курганы были разграблены, что говорит о глубоком социальном расслоении пазырыкского общества, вероятно вследствие порабощения коренного населения, возможно местной ветви агриппеев, более сильными захватчиками. Пазырыкские захоронения по большей части относятся к V веку до н. э. Радиоуглеродный анализ показывает, что их можно датировать периодом приблизительно с 500 до 400 года до н. э., что очень близко к персидскому завоеванию южной части Центральной Азии. Следовательно, вполне вероятно, что какие-то иранские или тохарские племена, населявшие завоеванную территорию, перемещались на север вдоль Тянь-Шаня и в конце концов осели в Горном Алтае. Эти люди, очевидно, продолжали поддерживать контакты с родственными племенами на юге, и, скорее всего, именно этим путем влияние Ахеменидов распространилось на Алтай. О близких отношениях между населением Горного Алтая (особенно со стороны его правителей) со странами, расположенными на юго-западе, можно судить по товарам, ввозившимся из этих регионов, преимущественно предметам роскоши (например, леопардовым шкурам). Их крупные лошади, очевидно, были потомками центральноазиатских и иранских пород. У народов Тянь-Шаня и Алтая, а потом и у ранних кочевников казахстанских степей в ходу были кинжалы-акинаки и другое оружие, характерное для Ахеменидов. Большинство декоративных мотивов, типичных для пазырыкской культуры, – козероги, грифоны и другие фантастические животные; сцены сражений; пальметты и изображения лотоса, по всей видимости, были заимствованы из изобразительной традиции Ахеменидов и впоследствии стали характерны для скифского искусства всей Сибири. Упоминание Геродотом страны «грифонов, охраняющих золото», вероятно, возникло вследствие частого использования изображений грифонов в декоративном искусстве Алтая.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: