Тадеуш Сулимирский - Сарматы. Древний народ юга России

- Название:Сарматы. Древний народ юга России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-4944-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тадеуш Сулимирский - Сарматы. Древний народ юга России краткое содержание

В книге рассказывается об одном из самых загадочных народов древности – сарматах, которые в свое время безраздельно властвовали на просторах нынешней Восточной Европы. Автор использует античные и византийские письменные источники для реконструкции сложной и драматической истории сарматских племен, начиная с первого упоминания о них и завершая рассказом о грозном и свободолюбивом племени аланов, наследниками которых стали современные осетины.

Сарматы. Древний народ юга России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сарматские племена

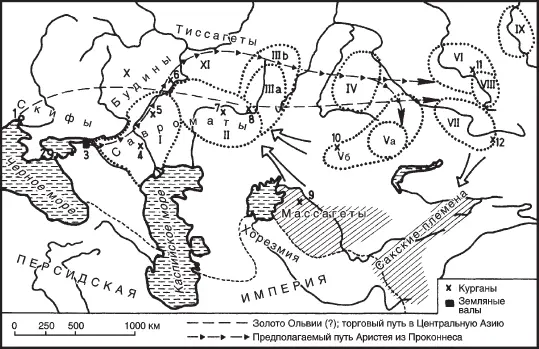

Рис. 1. Культуры VI–V веков до н. э., приписываемые ранним сарматам (савроматам Геродота), соседствовавшим с ними народам Европы и протосарматам (т. н. «ранним кочевникам») казахстанских степей: I – культуры нижней Волги; II – культуры Самары—Урала; IIIa – челябинская группа культур, IIIb – андроновская культура бронзового века (ирки); IV – культуры Северного Казахстана (другие скифские народности); Va – центральноказахстанская группа андроновской культуры (исседоны), V6 – находки «ранних кочевников» скифского периода; VI – андроновская культура на Верхней Оби, майэмирская культура скифского периода и большереченская культура (аргиппеи?); VII – область распространения восточноказахстанских находок андроновской культуры и следов «ранних кочевников» (аримаспов?); VIII – пазырыкская группа скифской культуры; IX – татарская культура (тохары?); X – городецкая культура (будины); XI – ананьинская культура (тиссагеты); 1 – Ольвия; 2 – Керчь—Пантикапей; 3 – Елизаветовское городище; 4 – могильный курган Соленое Займище; 5 – курганный могильник Блюменфельд; 6 – Старый Печеур; 7 – курганы Пятимары и Ак-Булак; 8 – Биш-Оба; 9 – курганный могильник Уйгарак; 10 – Мавзолеи могильников Дандыбай; 11 – курганный могильник Березовка; 12 – Чиликтинский курган

Сарматы принадлежат к северной ветви ираноязычной группы индоевропейских народов, которую также называют скифской ветвью и в которую еще входили саки, жившие в советской части Центральной Азии. Они были ближайшими родственниками древних мидийцев, парфян и персов. Их язык родствен древнему языку Авесты (по крайней мере, язык описанных Геродотом савроматов) и считался диалектом скифского языка, причем более архаичным, чем сам язык.

Сарматы никогда не были единым народом и состояли из нескольких племен, в той или иной степени отличавшихся друг от друга и чьи названия мы находим у историков древности. Было бы ошибочным считать, что сарматские племена ничем не отличались друг от друга, и представлять характерные особенности какой-либо одной ветви (как, например, искусственную деформацию черепа) общей чертой всех сарматских народов. Мы можем предположить, что каждая из основных групп сарматских племен говорила на своем собственном диалекте, хотя точно об этом ничего не известно, поскольку письменные источники полностью отсутствуют. Но язык осетин, проживающих на Кавказе, произошел от древнего сармато-аланского диалекта, и его можно считать современным сарматским языком.

Первые сарматские народности, известные под этим названием, упоминаются в древних источниках под именем «сарматаи». Это имя было впоследствии распространено на всю группу родственных племен и народностей, самыми могущественными из которых были, вероятно, аланы, чье имя впоследствии вытеснило более древний термин «сарматы» в обозначении восточной группы народностей. Некоторые авторы считают аланов народом, отличным от сарматов, хотя и родственным им по происхождению.

Из сарматских народов, оставивших свое имя в истории, можно назвать языгов, роксоланов, сираков, аорсов и антов. Из тех времен, когда сарматы-аланы проживали в своих исконных областях, до нас не дошло никаких названий племен, за исключением двух или трех, упомянутых Геродотом (IV, 13–27) в описании путешествия Аристея из Проконнеса.

Неоднородный характер сарматов подтверждается древними пиктографическими материалами и антропологическими исследованиями скелетных останков, преимущественно черепов. В степных районах Казахстана чаще всего встречаются останки так называемого «андроновского» расового типа – брахицефалов-европеоидов, что ясно свидетельствует о том, что большинство сарматских народностей произошло от андроновцев бронзового века. Черепа подобного типа находили также и на нижней Волге, где, по крайней мере, в ранние периоды сарматской истории, чаще встречался «срубный» расовый тип, унаследованный западными сарматами (савроматами Геродота) от своих предков бронзового века.

Во второй половине V века до н. э. в степных районах Южного Урала появился новый расовый элемент – памиро-ферганский тип, присущий Центральной Азии, аналогичный «арменоидному» типу западных антропологов. За период с III века до н. э. до III века н. э. он, как свидетельствуют могильники, распространился от нижней Волги к югу, от Волгограда до Маныча. Позднее, к концу дохристианской эпохи, брахицефальный тип, свойственный лесным зонам Западной Сибири, и монголоидные черты распространились до низовьев Волги. Эти изменения и появление восточных расовых черт на западе, где они до этого не отмечались, отражает процесс перемещения сарматских племен.

Образ жизни и экономика

Рис. 2. Терракотовая фигурка из Керчи (Пантикапея), изображающая сармата верхом на коне, охотящегося на зайцев

Сарматы были жителями степей; большинство из них вело кочевой образ жизни, а их экономика основывалась на разведении скота. Страбон утверждает, что страна, где они обитали, была бедной и холодной: «Выдерживать такие суровые условия может лишь местное население, привыкшее на кочевой манер жить на мясе и молоке, но для людей из других племен это невыносимо». В некоторых местах, в окрестностях рек, сарматы занимались и возделыванием земли, но в значительно меньшей степени. Они также охотились на диких зверей и птиц.

Рис. 3. Скифо-сарматская глиняная модель повозки кочевников, найденная в Керчи (Пантикапее)

По образу жизни и экономике сарматы очень походили на скифов. Согласно как Геродоту, так и Гиппократу, у них не было домов, и они жили в повозках. Такую же картину рисует Страбон (IV, 3, 4, 17, 18) четырьмя веками позднее. Согласно его описанию, роксоланы и другие сарматские кочевые племена «проводили жизнь в оббитых войлоком повозках, в которые запрягали волов, и держали большие стада, дававшие им мясо и молоко, которыми они питались». Далее он отмечает, что они «питаются преимущественно мясом, но также кониной и конским молоком, свежим или кислым. Они следуют за пасущимися стадами, время от времени перегоняя их на новые пастбища». Он также упоминает сезонные миграции сарматов: зимой они живут рядом с Азовским морем, а летом – на степных равнинах. Сезонные миграции, по-видимому, были обычным явлением в районе между Волгой и Уралом, а также в Казахстане, особенно в горах, где летом скот перегоняли на высокогорные пастбища. Описание позднего сарматского племени аланов, сделанное Аммианом Марцелином в IV веке н. э., почти полностью совпадает с описаниями Геродота, жившего на 800 лет раньше. Представляют интерес его замечания о том, что аланы ставят свои повозки в круг и уделяют особое внимание разведению лошадей. Эти лошади так же, как и скифские, малы, но необычайно быстры и своенравны, и поэтому приходится их холостить.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: