Малькольм Колледж - Парфяне. Последователи пророка Заратустры

- Название:Парфяне. Последователи пророка Заратустры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2004

- Город:М.:

- ISBN:5-9524-1023-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Малькольм Колледж - Парфяне. Последователи пророка Заратустры краткое содержание

В книге рассказывается об истории, правителях, политике, экономике, традициях, быте, архитектуре, искусстве и религии древнего народа – парфян. Они почти не оставили письменных свидетельств о своем государстве. Дошедшие до нас официальные документы удивительно немногочисленны. В исторических источниках о них упоминается как о воинственных, заносчивых, враждебных и лживых варварах со странными обычаями. Автор, используя данные археологических раскопок и научные исследования, приводит обширные, ранее неизвестные сведения, которые трудно найти в других источниках.

Парфяне. Последователи пророка Заратустры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

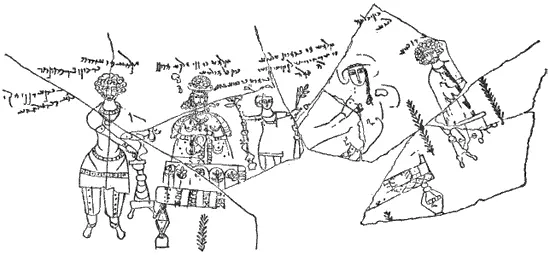

Рис. 20. Рисунок с большого сосуда (пифоса) из Ашшура: бог, богиня и ребенок на троне и ложе между двоими верующими, которые бросают благовония на курильницы – с арамейскими надписями. Высота изображения 30,5 см. Позднепарфянский период.

Аршакидская веротерпимость позволила процветать в их империи множеству религий (фото 17, 20). Бесчисленные статуэтки, обнаруженные преимущественно в Западном Иране и изготовленные в греческом и в восточном стиле, представляли разнообразные божества и служили недорогими религиозными подношениями в доказательство набожности. В Вавилонии продолжали изучать гимны на шумерском языке, которым не пользовались уже два тысячелетия. Вавилонская религия и ритуалы сохранялись не только на своей родной земле, но и на обширных территориях запада Парфии и Римской Сирии. Несмотря на политический упадок, вавилонское жречество сохраняло свое интеллектуальное господство. Бел, титул вавилонского Мардука, в некоторых сообществах стал самостоятельным богом. Богиню Иштар продолжали чтить долго после наступления нашей эры. Богиня шумерского происхождения Нанайя также глубоко почиталась и имела собственный храм и земли в Нисе. Обе богини обладали аспектами плодородия и деторождения, их почитание включало в себя такие отталкивающие черты, как храмовая проституция. Вавилонская традиция также служила источником характерной группировки божеств парами и триадами. В Пальмире бог луны Аглибол входил сразу в две триады, что должно было вызывать путаницу среди его поклонников. Возможно, самым сильным влиянием обладала, к сожалению, вавилонская астрология. Люди издалека приезжали для того, чтобы изучить богатые массивы наблюдений, собранные в течение тысячелетий для того, чтобы открыть человеку пути Судьбы. Термин «халдейский» даже стал почетным наименованием.

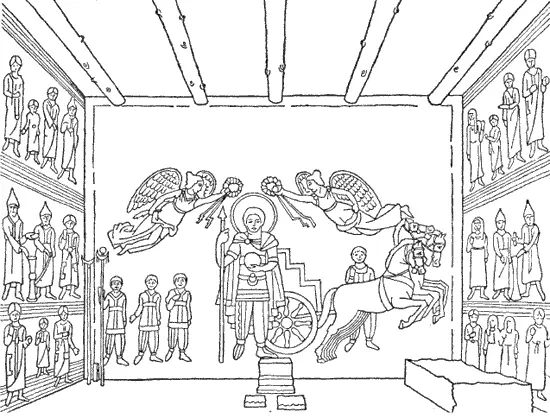

На западе Парфии присутствует целый сонм семитских божеств и верований. Существовали примитивные культы высокогорий, вод – колодцев рек, озер и моря, – культ деревьев и культ камней, особенно тех, которые греки называли «бетила». Они считались объектами, в которые вселилось божество (рис. 20). На более высоком уровне существовали всевозможные божества, арамейские, арабские, финикийские и другие, которые обеспечивали плодородие, урожаи и дожди; они часто были вооружены, чтобы защитить своих последователей. В Северной Месопотамии сохранились ассирийские верования. Как рассказывает нам Лукиан, пилигримы также приезжали из Вавилонии, чтобы поклоняться покровительнице Иераполиса-Бамбиса на севере Сирии (фото 21, 33, 67, 68). Религиозные ритуалы часто были очень сложными и запутанными процессиями. Самым простым обрядом, который чаще всего представлен произведениями искусства, является бросание благовоний в курильницу (рис. 21). Как мы узнаем далее, многие храмы этого региона внутри были украшены настенными росписями, расположенными рядами друг над другом (рис. 22). Заметной чертой семитской религии был местный характер многих божеств. У каждой местности был свой баал или баалат (господин или госпожа), охраняющее ее божество, а многие деревни могли похвастаться «гни», или гением (духом-хранителем). Этот местный характер божеств является полной противоположностью универсальности Ахурамазды.

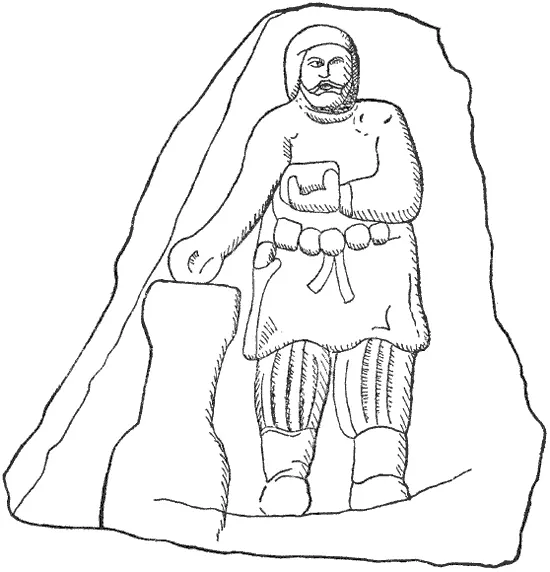

Рис. 21. Рельефное изображение парфянского вельможи, бросающего благовония из сосуда на курильницу. Изображение со скалы в Бехистане. Вероятно, II в. н. э.

Рис. 22. Фрески, украшающие внутренние стены культового помещения в храме Зевса Тейоса. Дура-Европос. II в. н. э.

Греческая религия, как и в целом греческая культура, в основном ограничивалась эллинистическими общинами. Гимны Аполлону выгравированы в Сузах, греческие божества появляются на аршакидских монетах и печатях. Статуэтки Зевса, Геракла, Афины и Афродиты найдены археологами (рис. 3). Но всякий раз, когда изображаются или призываются греческие божества, мы должны спросить себя, не могут ли они оказаться переодетыми восточными божествами (фото 19). Дело в том, что появление эллинизма на Востоке породило мощное новое религиозное движение – синкретизм греческих и восточных божеств. С этого времени иранские и греческие божества начинают считаться идентичными. Ахурамазда становится иранским эквивалентом Бела, Митры или Шамаша, а Анахита – эквивалентом Иштар или Нанайи. В шушанском гимне Аполлона называют Марой – сирийским титулом «господин». Геракл обычно является эллинистической формой семитского Нергала или иранского Веретрагны, а Афина – арабской богини Аллат. Но самым поразительным примером стал синкретизм богов, которые до сих пор охраняют колоссальную гробницу царя Антиоха I в Коммагене (69—34 гг. до н. э.) (фото 29, 31). Главная скульптура представляет Зевса-Ормазда (более поздняя форма Ахурамазды), вторая – Аполлона-Митру-Гелиоса-Гермеса, а третья – Артагна (Веретрагну)-Геракла-Ареса. Следующая стадия этого процесса началась в эллинистической Сирии и Вавилонии, где все боги и богини стремились слиться в одно всемогущее, всеобщее и невыразимое божество, чьим самым великолепным воплощением является Солнце. Однако история этого солнечного синкретизма принадлежит скорее римскому Западу, чем Парфии.

Другие религии, практиковавшиеся в Парфии, существуют и сегодня. С того времени, как Навуходоносор пленил иудеев в Вавилонии, они там процветали и множились. Аршакидов они считали благорасположенными и свободно занимались прозелитизмом. И действительно, один из вассальных монархов, Изат II из Адиабены, даже стал иудеем. Что до христиан, то сведения о них очень скудны. В течение I в. н. э. они широко распространились по римскому Востоку, около 200 г. н. э. христианские общины появились в Арбеле, Киркуке и других местах к востоку от Тигра. Христианский автор Тациан родился в Парфии. По преданию, один из ранних церковных соборов состоялся в Эдессе, столице Осроены, в 198 г. н. э., чтобы установить дату Пасхи. В эллинистический период в области Восточного Ирана проник буддизм: это произошло после того, как около 260 г. до н. э. буддизм принял индийский царь Ашока, который отправил миссионеров в Бактрию. Греческий царь Агатокл, правивший в Восточном Иране примерно в 180—165 гг. до н. э., изображал на своих монетах буддийскую ступу. В том же веке глубокий раскол разделил буддизм на два направления. Приверженцы хинаяны, или «малой колесницы», продолжали строго придерживаться учения своего основателя. Буддисты, принявшие воззрения махаяны, или «большой колесницы», соединили эти доктрины с идеями и популярными верованиями других индийских культов. Последнее направление распространялось на север, в Центральную Азию, и было включено в число культов, принятых Канишкой, правителем Кушанского царства к востоку от Парфии, во II в. н. э. Он устроил собор, который установил догматы и каноны махаяны. Два гигантских скульптурных изображения Будды высотой более 30 метров, высеченные на скальном склоне Гиндукуша в Бамиане (Афганистан), были монументальным мемориалом его рвения. Долгое время они поражали своими размерами и сохранностью тех мужественных путешественников, которым удавалось туда добраться. Однако по странной причуде истории первыми буддийские писания для далеких китайцев перевели не кушанцы, а, как говорит предание, царевич-Аршакид того периода, живший в Китае.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: