Малькольм Колледж - Парфяне. Последователи пророка Заратустры

- Название:Парфяне. Последователи пророка Заратустры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2004

- Город:М.:

- ISBN:5-9524-1023-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Малькольм Колледж - Парфяне. Последователи пророка Заратустры краткое содержание

В книге рассказывается об истории, правителях, политике, экономике, традициях, быте, архитектуре, искусстве и религии древнего народа – парфян. Они почти не оставили письменных свидетельств о своем государстве. Дошедшие до нас официальные документы удивительно немногочисленны. В исторических источниках о них упоминается как о воинственных, заносчивых, враждебных и лживых варварах со странными обычаями. Автор, используя данные археологических раскопок и научные исследования, приводит обширные, ранее неизвестные сведения, которые трудно найти в других источниках.

Парфяне. Последователи пророка Заратустры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

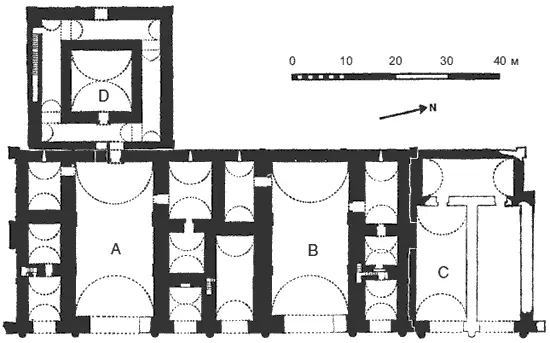

Колоссальное святилище бога Солнца, которое возникло в центре пустынного города Хатры, имело похожую историю. Главный храм начинался скромно, как две противолежащие группы кирпичных айванов. Но к 77 г. н. э. более скромный строительный материал начал вытесняться известняком. Это изменение, возможно, было вызвано воздействием римских идей (фото 23). Кирпичные айваны превратились в высокие залы с полуцилиндрическими сводами, расположенные рядом друг с другом двумя группами по три. В каждой из групп небольшой айван с верхней комнатой над ним стоял по обе стороны от большого. К этому времени вся постройка была каменной, даже крыши. Айваны теперь занимали небольшую часть огромного четырехугольного двора, который делился на две части стеной (рис. 34). К первоначальному храму из двух групп айванов были добавлены новые, а к задней части было пристроено странное квадратное здание (рис. 35).

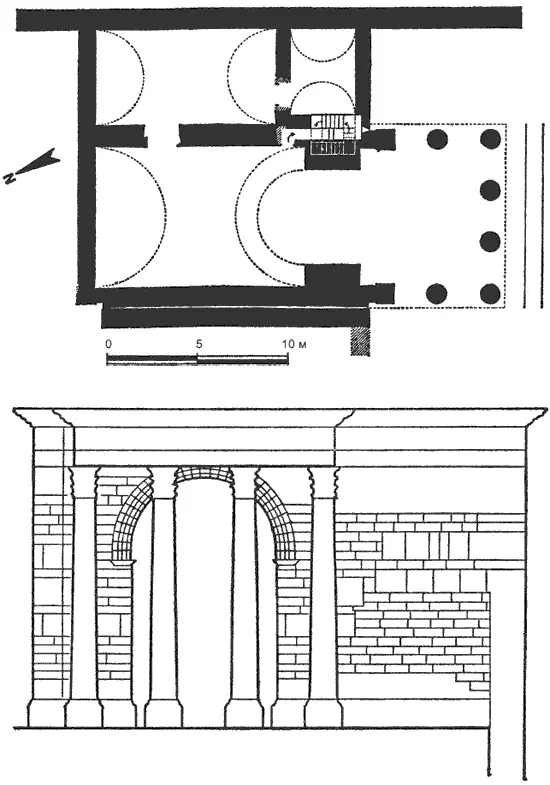

Рис. 35. План главных храмов (D – алтарь Шамаша) и айванов (А – С) святилища Солнца. Хатра. Конец I—II вв. н. э.

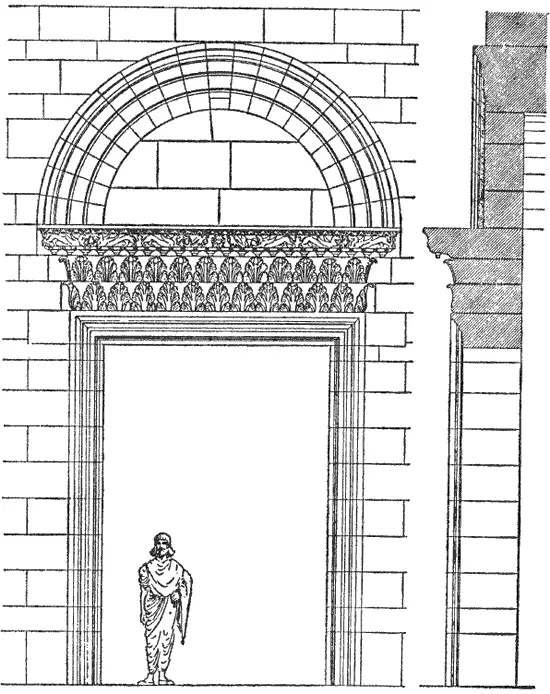

Гладкие внутренние стены этого главного храмового ансамбля имели привлекательные скульптурные двери, чьи коробки были украшены богатой резьбой, а к внутренним пилястрам добавлены театральные маски (рис. 36, фото 23, 64, 66, 68). Весь передний фасад объединяла декоративная система полуколонн и арок, которые венчал сплошной фронтон. Арочный профиль часто представал как два ионических пояса (фото 68). Однако установка голов или верхней части торса божественных существ на некоторых камнях арочного свода и частое злоупотребление классической лепниной указывают на нежелание рабски следовать диктату римской моды. Поблизости, в западном дворе, находились отдельные здания айванов. Большинство из них были архитектурно схожи с главной группой. Святилище Шахру (здание D на плане) (рис. 35) было храмом в греко-римском понимании этого слова, ибо могло похвастаться крыльцом с шестью колоннами, каждая из известняковых накладок (рис. 37). Сам западный двор был разделен поперечной стеной. Общая планировка этой группы строений представляется незаконченной. Арочные ворота с лепниной в классическом стиле и богатой резьбой вели в больший двор. Там стоял так называемый Эллинистический храм, который относился бы к ортодоксальному восточноримскому стилю, если бы строители не разместили пару колонн прямо на ступенях (рис. 34, D). Бороздки, заметные на коринфских капителях колонн и антаблементе, указывают на то, что строительство следует отнести к концу II или началу III в. н. э.

Рис. 36. Двери святилища Шамаша позади большого южного айвана. Хатра. II в. н. э.

Другие храмы, обычно имевшие внутренние дворы и айваны, строились вокруг главного святилища группами. Они начинали строиться из кирпича, а заканчивались в известняке; в их планировке заметна связь с храмами Вавилонии, а также Дура-Европос и Сирии того времени. Даже в период упадка, когда город разрушали Сасаниды, гигантские айваны хатрских храмов сохранили величественную простоту. Их вид объясняет то, что арабы, видевшие гулкие руины заброшенного города, вплетали рассказы о Хатре и ее царях в свои легенды.

Рис. 37. План и передний фасад храма Шахру. Хатра. Видимо, II в. н. э.

Квадратное здание, соединенное с задней частью айванов, храм Солнца в Хатре, является одним из видов парфянских религиозных строений (рис. 35). Одно из таких мы уже встречали – это мавзолей Новой Нисы. Здание в Кухе-Ходже, видимо, было храмом огня, поскольку там был найден сброшенный алтарь огня, лежавший у своего кирпичного основания. Здание доминировало над всем комплексом (рис. 28, В). Оно было построено в I в. н. э. из необожженного кирпича и имело квадратное центральное помещение, окруженное крытым коридором. Потолок помещения представляет собой странный свод на опорах, прямой предшественник более позднего сасанидского свода, который использовался в храмах огня и других крупных зданиях. Святилище в Хатре было посвящено богу Солнца Шамашу. Здесь также имелась центральная комната, перекрытая полуцилиндрическим сводом, которую полностью окружал коридор, также сводчатый (фото 25). В стенах имелись две лестницы, по крайней мере одна из которых вела на крышу. Храм был пристроен к задней стене уже выстроенных айванов. Импровизационный характер хатрской архитектуры прекрасно иллюстрируется проблемой, которая встала перед строителями, когда им пришлось пробивать заднюю стену южного айвана, чтобы создать вход в это святилище (рис. 36). Сначала они пробили вход по оси храма, но затем поняли, что он оказался не в центре задней стены айвана, что было очень заметно. Тогда они заложили этот вход и пробили рядом другой, теперь уже по центру южного айвана. На этот раз он, конечно, оказался не в центре храма, однако это отсутствие симметрии было менее заметным в узком коридоре святилища Шамаша (фото 25). Совершенно очевидно, что заранее никто не подумал о расположении входа. Поклонялись ли в этом храме огню, сказать невозможно. Однако квадратный план этих святилищ явно почерпнут у ахеменидских храмов огня и позднее был использован сасанидами при строительстве их святилищ огня.

Окружающий главное помещение коридор и квадратная центральная комната были важными иранскими чертами уникального храма, обнаруженного в Таксиле; сейчас это место находится на северо-западе Пакистана (рис. 32, D). Однако в этом храме, который датируется скифо-парфянским периодом, также видны поразительные греческие характеристики, проявившиеся в общей планировке и ионических колоннах у входа. Возможно, самой близкой парфянской параллелью может служить Периптер из Ашшура. Задняя треть алтарного помещения была отделена перегородкой от передней части храма, и в нее можно было попасть только из задней части коридора, которая хорошо освещалась многочисленными окнами. Здесь вход, окруженный полуколоннами, располагался на маленькой площадке, рядом с лестницей, которая вела в ныне разрушенную верхнюю часть здания. Возможно, наверху происходило поклонение огню или какому-то местному культу. Карпичная кладка храма была покрыта прекрасной штукатуркой из молотых раковин: об этой особенности региона упоминал Филострат, чье жизнеописание Аполлония Тианского сильно нуждается в реалистических деталях.

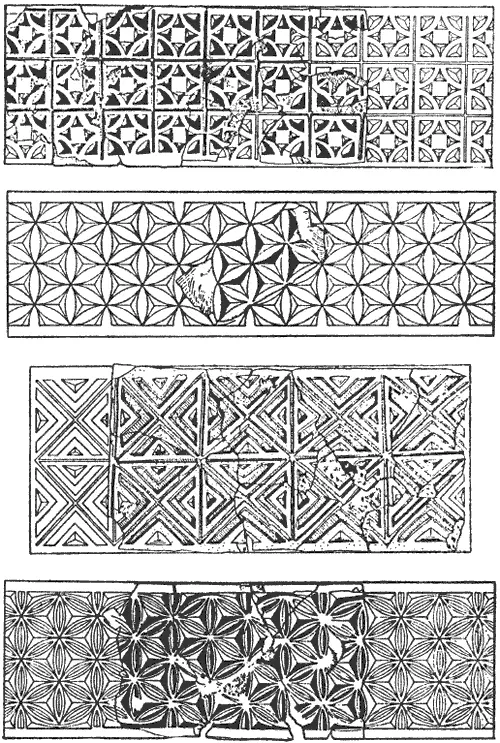

Рис. 38. Участки украшений штукатурки из Ашшура. Позднепарфянский период.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: