Мария Гимбутас - Балты. Люди янтарного моря

- Название:Балты. Люди янтарного моря

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2004

- Город:М.

- ISBN:5-9524-1359-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Гимбутас - Балты. Люди янтарного моря краткое содержание

Всемирно известный археолог и этнограф Мария Гимбутас рассказывает о важнейших фазах развития, культуре, религиозных представлениях и быте древних балтов. В книге использованы данные экспедиций, в которых исследовательница принимала непосредственное участие. Перед вами развернется яркая картина раннего этапа истории народов Балтии.

Балты. Люди янтарного моря - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Я глубоко признательна центру за предоставленные мне великолепные условия для творчества, прекрасную обстановку и всевозможную помощь. Мне также хотелось бы поблагодарить моих многочисленных литовских, латышских, польских и русских коллег за бесценную информацию, которую они предоставили мне, за переданные ими иллюстрации и книги, и прежде всего И. Антоневича, В. Гинтерса, Ю. Кухаренко, Р. Римантене и А. Спекле. За техническую помощь, редактирование и перепечатку текста благодарю М. Галлахер и мою дочь Дануту.

М. Гимбутас

Предисловие

Древние балты занимали территории разные по своему географическому устройству. К западу находился длинный отрезок Балтийского моря с продуваемыми ветрами дюнами и яркими песчаными пляжами, украшенный крошечными блестящими кусочками янтаря. Вдоль морского берега и огромных рек, втекающих в море, – Вислы, Немана, Даугавы и их притоков – находились низменности и самые плодородные земли, покрытые наносными отложениями.

На протяжении многих веков морское побережье и эти огромные реки оказывались важным средством, с помощью которого балты могли связываться с Центральной и Западной Европой. Далеко на западе, дальше Восточной Пруссии (современная Мазурия, расположенная на севере Польши), Восточная Литва и Восточная Латвия были окружены моренной грядой, оставшейся после последнего обледенения, с множеством озер, скал и песочными почвами.

За ними, на востоке, находились Белорусская возвышенность и Центрально-Русская гряда, пересекаемая долиной Верхнего Поднепровья и системой рек Верхневолжья. К югу, на территории современной Южной Белоруссии, находились возвышенности, которые, как и сегодня, окаймлялись болотистой территорией бассейна реки Припять. На всем этом пространстве нет высоких гор, самая высокая точка – 200 или 300 метров над уровнем моря.

Расположенные вдоль Балтийского моря земли относятся к центральноевропейской климатической зоне. На западе начинается промежуточная зона между океаническим и континентальным климатом, территории далее на восток сочетают континентальный климат с достаточно холодной зимой и теплым летом.

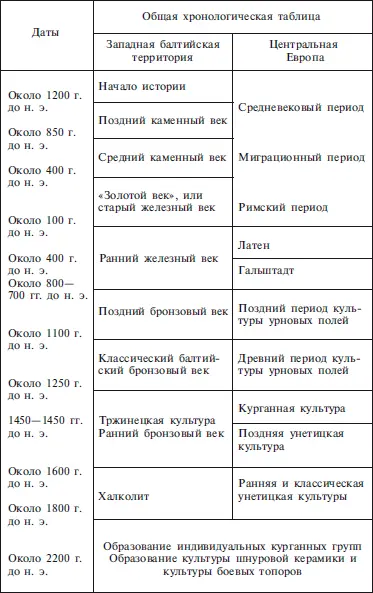

Для рассмотренного в настоящей книге периода был характерен субарктический и субатлантический климат. Субарктический климат, существовавший примерно в 3000–500 годы до н. э., был несколько более теплым и менее сырым, чем субатлантический, который сохранился до настоящего времени.

Растительность оказалась такой же разнообразной, как и климат в зоне между Центральной и Северной Европой. Существовало огромное разнообразие древесных пород, лиственных и хвойных. В настоящее время преобладают сосны и ели, но раньше, в субарктический период, до того как многие районы расчистили и превратили в сельскохозяйственные угодья, леса состояли в основном из лиственных деревьев: дубов, лип, кленов, тополей, граба, осины, березы, ясеня, орешника, ивы.

Лесная фауна отличалась многообразием, совершенно нехарактерным для северных мест: зайцы, белки, бобры, куницы, бобры, рыси, кабаны, волки, медведи, зубры, бизоны, лоси и дикие лошади, из них только последние исчезли во время позднего железного века. Зубры существовали в ранние исторические времена, бизонов можно было встретить в огромных зарослях девственных лесов, сохранившихся на территории современной Польши и Южной Литвы вплоть до XVIII века.

В лесах было полно тетеревов и серых куропаток, в теплое время года в болотистые места торопились стаи диких уток и гусей. Все эти звери и птицы, не говоря о рыбе, грибах, орехах, меде и ягодах, служили пищей для людей, живших на высоких берегах рек, вокруг озер, возле лесов и занимавшихся земледелием.

Особенно хорошо в этих местах поздней весной и в начале лета, когда глаз отдыхает на свежей зеленой поросли ржи, на нежно-голубых цветках льна. По утрам над полями и лугами раздается трель жаворонков, то тут, то там слышится кукование кукушки, пение множества других птиц и жужжание насекомых. Неотъемлемая часть пейзажа – аисты, вьющие свои гнезда на крышах домов.

В некоторых отдаленных деревнях, среди кружева озер и на краю густых лесов, в стороне от торговых маршрутов и городов, жили люди, которые до недавнего времени вовсе не стремились приобщиться к благам цивилизации. Они были так поглощены проблемой выживания, без отдыха работая на земле и подчиняясь только смене времен года, что их образ жизни, язык, верования и обычаи практически не менялись.

Их издалека приметные низкие домики с крытыми соломой крышами, похожие на грибы, гармонично вписывались в окружающий пейзаж. Но стоит только приблизиться – и увидишь, сколько любви и труда вложено в украшение домов, оконных ставен, шестов, фронтонов, столбов перед амбарами, домашних сундуков, прялок и другой утвари.

Вокруг домов росло множество цветов и огромных деревьев, чаще других встречались липа, клен, вяз и дуб. Примерно 190 дней в году коровы, овцы, козы и свиньи, собранные со всей деревни, кормились на пастбищах под присмотром старого пастуха. Он играл на свирели, а его дети на флейтах и изящных деревянных дудках. Лошадей обычно выпасали по ночам.

В ночном или во время разных посиделок, работы за материнским веретеном и прялкой длинными зимними вечерами пели народные песни и рассказывали сказки, которые передавались из поколения в поколение. Песни сопровождали все виды трудовой деятельности, они пелись по очереди на несколько голосов. В рефренах передавался ритм движений при трепании и уборке льна, сушке конопли, жатве.

Жизнь человека начиналась с колыбельных, сопровождалась свадебными песнями, дайнами (что в переводе и означает «песня»). В архивах фольклора Литвы и Латвии сохранилось примерно 500 000 коллективных песен. Остается только сожалеть о тех, что затерялись в веках и были утрачены вместе с балтийскими территориями. Балты пели песни по любому случаю, их исполнение считалось таким же обычным и необходимым явлением, как удовлетворение самых насущных потребностей. И песни их, исполнявшиеся во всех случаях жизни, отражают ощущение связи людей с матерью-землей и ее созданиями, в которых они видели ее щедрые дары.

Представление о прошлом можно составить с помощью доисторических памятников, используя фольклорные и этнографические материалы, сохранившиеся в наиболее архаических поселениях – там за прошедшие века образ жизни не очень изменился. Но избранный нами аспект исследования заставляет сосредоточиться исключительно на археологических находках. Однако я буду привлекать еще и лингвистические и фольклорные данные.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: