Тамара Райс - Скифы. Строители степных пирамид

- Название:Скифы. Строители степных пирамид

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:5-9524-0450-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Тамара Райс - Скифы. Строители степных пирамид краткое содержание

На основе археологических и исторических материалов, обобщенных в книге, реконструирована культура, религиозные представления, быт древних скифов. Приведена наиболее точная хронология важнейших фаз развития племенных групп, входивших в состав скифского государства. Показана яркая панорама жизни свободолюбивых скифских племен, чей духовный опыт повлиял на искусство России, Германии и Скандинавии.

Скифы. Строители степных пирамид - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рис. 68. Бронзовый конь VI в. н. э. из Венгрии. Национальный музей в Будапеште

Скифо-сарматское влияние было особенно заметно в Центральной Европе. Может быть, это произошло благодаря просачиванию в этот регион евразийских элементов во время позднего гальштатского и раннего латенского периодов, то есть начиная приблизительно с 500 г. до н. э. гальштатские кельты вели такой же образ жизни, как и кочевники Евразии. И гальштатский меч из Музея естественной истории в Вене демонстрирует, что их богато украшенные штаны были весьма похожи на те, что были надеты на скифах с чертомлыкской вазы, в то время как их куртки с раздвоенной задней частью напоминают те, что Радлов нашел в Катанде. Якобшталь рассматривает этот регион и его жителей в качестве «самого западного аванпоста обширного евразийского пояса». И действительно, евразийские элементы постоянно обнаруживаются в их изделиях. Ряды зверей шествуют гуськом, правда, в одном направлении, по краям бронзовых сосудов, которым нет числа. Чеканка и штриховка – распространенные декоративные мотивы; пирамиды и окружности напоминают скифские узоры; знакома и фигура Великой Богини с двумя зверями по бокам. Даже такой вариант ее изображения, который относится к периоду переселения народов, найденный на западе в Амьене, где она изображена в характерной позе, уверенно держащей лошадей под уздцы, очень близко подходит к евразийским версиям.

Первые следы скифского влияния в Венгрии датируются приблизительно 500-м г. до н. э., когда в этот регион проникла первая волна скифов. Это выразилось в появлении ряда поздних гальштатских работ. Однако эту связь можно заметить не только в стилистическом сходстве; она подтверждается археологическими доказательствами, собранными за последние сорок лет. Они показывают, что западные скифы и восточные кельты находились друг с другом в некоторых сношениях. Так, в 1910 г. Спицын обнаружил в Немирове в Подолии на западе России скифские предметы, лежавшие вместе с осколками типично гальштатской керамики. То же самое нашел и Данилевский при раскопках в различных районах Киевской области и на побережье Днепра. А Бобринский раскопал как латенские, так и гальштатские изделия в ходе работ в Приднепровье. И наоборот, Пардуш, проводя в 1952 г. раскопки в местечке Шентес-Фекерцуг в Венгрии, наткнулся на странное явление. Захоронения в Фекерцуге занимают большую площадь и носят смешанный характер. Многие из них содержали в себе погребенных лошадей вместе со сбруей. В некоторых также лежали зеркала, трехгранные наконечники для стрел и другие скифские предметы, в то время как в других не было найдено ничего скифского, а только кельтские предметы. Та же самая ситуация была характерна и для других мест раскопок, таких, как Эгреската, Матрашеле и Чотин, а также некоторых районов Трансильвании. Все еще невозможно провести четкое разграничение между могилами каждой группы на этих смешанных кладбищах. Но Пардуш убежден, что захоронения демонстрируют «совершенно определенные признаки скифских традиций». Мацулевич также, описывая найденную в Восточной Европе могилу «короля варваров», привлекает внимание к некоторым узорам на конской упряжи из этой могилы. Самые интересные были в форме змей с головами рыбо-птиц. С одной стороны, они напоминали скифские экземпляры из Керчи, а с другой – некоторые фибулы V в. н. э., найденные во Франции. Таким образом, балканские захоронения являются звеном в цепи между скифской Керчью и Францией династии Меровингов (ок. 476–750 гг.).

Искусство миграционного периода различных районов в пределах распространения гальштатской и латенской культур тесно связано между собой. И хотя оно развивалось в каждом районе по независимым направлениям, они временами сходились в одной точке, чтобы позаимствовать какой-нибудь мотив или деталь у главного русла. Такие черты оставались практически неизменными в течение веков и временами переходили к какому-нибудь соседу, в чьих руках узоры часто сохраняли первозданный вид. Правда, иногда они превращались в независимые, совершенно другие варианты. Нигде их взаимосвязь не видна так ясно, как в постоянно появляющемся во всем этом регионе мотиве птицы с большим клювом. Даже поверхностный взгляд на карту его обнаружения показывает поразительное постоянство и глубокое проникновение. Таким образом, существует удивительная связь, к которой привлек внимание Ростовцев, между великолепной золотой и многоцветной птицей сибирского происхождения и находкой из Петроасы. Первая имеет вид орла или какой-либо другой птицы с большим клювом, пожирающей оленя. Вторая же, также представляющая собой полихромное изделие из золота, очень на нее похожа. Увлечение готов хищными птицами сыграло свою роль в сохранении этого скифского мотива, изображающего птицу с большим клювом и круглыми глазами, которая остается популярной на большей части территории Западной Европы в течение многих веков. Так, очень ранняя скифская версия из станицы Келермесской, выполненная из кости, вновь возникает во франкском мире много лет спустя почти без изменений, независимо от того, сделана ли она из тяжелой бронзы или из изящной эмали.

Одна из самых поздних и, возможно, самая изысканная из всех птиц с большим клювом дошла до нас из далекой Англии. Она была изображена на крышке ларца для денег из сокровищ Саттон-Ху в Суффолке. Эти сокровища датируются 655–656 гг. н. э. И в силуэте птицы, собирающейся напасть на утку, уже видны легкие признаки вытянутости, которая позднее станет характерной чертой английской живописи и скульптуры. И все же она остается близкой франкским версиям, а через них – и скифским оригиналам. Скандинавский характер, может быть, более заметен в некоторых других эмалевых орнаментах этого ларца, но кельто-скифский элемент, бесспорно, сильнее всего выражен в птице. На диске, прикрепленном к выступу в центре щита из сокровищ Саттон-Ху, изображено двуглавое существо, имеющее много общего с работами среднескифского периода и с ручкой от кувшина из Бассе-Ютца. Одна из его деталей представляет собой сильно стилизованную версию птицы с большим клювом, но посредством несколько неуклюжего и упрощенного зооморфического сращения ее спина превращается в голову дракона, которую в некоторой степени можно сравнить с фигуркой из Пазырыкского кургана № 2. В целом украшение определенно напоминает венгерского коня периода переселения народов (рис. 68).

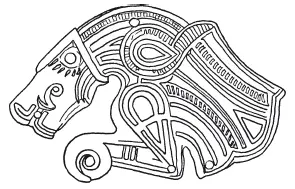

Сходство со скифским искусством часто можно найти в скульптурах и украшениях кельтской школы в Британии. На папильском кресте, датируемом VIII в. или даже ранее, что находится на острове Бурра, одном из Шетландских островов, изображен лев в характерной для скифского зверя настороженной позе, с круглыми глазами и мускульными линиями. Изображение теленка из Дарроу-Госпелз имеет точно такие же отметины; и хотя они являются декоративными элементами, первоначальный вид этих линий в виде точек и запятых все еще узнаваем. Возможно, они попали в Англию из гальштатской культуры, так как они часто возникают на керамике ее более позднего периода, например при изображении животных в скифской манере – на глиняной фляге, найденной в Матцхаузене и сейчас находящейся в Берлине. На абботсфордском кресте, что находится в Музее Древнего мира в Эдинбурге, изображено животное, также отличающееся рядом скифских черт.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: