Валентин Рунов - 1941. Победный парад Гитлера. Правда об Уманском побоище

- Название:1941. Победный парад Гитлера. Правда об Уманском побоище

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Яуза»9382d88b-b5b7-102b-be5d-990e772e7ff5

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-42582-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Рунов - 1941. Победный парад Гитлера. Правда об Уманском побоище краткое содержание

В августе 1941 года Гитлер вместе с Муссолини прилетел на Восточный фронт, чтобы лично принять победный парад Вермахта и его итальянских союзников – настолько высоко фюрер оценивал их успех на Украине, в районе Умани.

У нас эта трагедия фактически предана забвению. Об этом разгроме молчали его главные виновники – Жуков, Буденный, Василевский, Баграмян. Это побоище стало прологом Киевской катастрофы. Сокрушительное поражение Красной Армии под Уманью (июль-август 1941 г.) и гибель в Уманском «котле» трех наших армий (более 30 дивизий) не имеют оправданий – в отличие от катастрофы Западного фронта, этот разгром невозможно объяснить ни внезапностью вражеского удара, ни превосходством противника в силах. После войны всю вину за Уманскую трагедию попытались переложить на командующего 12-й армией генерала Понеделина, который был осужден и расстрелян (в 1950 году, через пять лет после возвращения из плена!) по обвинению в паникерстве, трусости и нарушении присяги.

Новая книга ведущего военного историка впервые анализирует Уманскую катастрофу на современном уровне, с привлечением архивных источников – как советских, так и немецких, – не замалчивая ни страшные подробности трагедии, ни имена ее главных виновников. Это – долг памяти всех бойцов и командиров Красной Армии, павших смертью храбрых в Уманском «котле», но задержавших врага на несколько недель. Именно этих недель немцам потом не хватило под Москвой.

1941. Победный парад Гитлера. Правда об Уманском побоище - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Иван Христофорович Баграмян после окончания в 1938 году Военной академии Генерального штаба службу проходил начальником штаба кавалерийской дивизии, затем старшим преподавателем Военной академии Генерального штаба. В 1940 году он был назначен начальником оперативного отдела штаба 12-й армии, а вскоре после этого – начальником оперативного отдела Киевского Особого военного округа.

Николая Николаевича Вашугина же вообще военачальником можно было назвать с большой натяжкой. Чистый политработник. В 1937 году он окончил Высшие стрелково-тактические курсы «Выстрел», назначен командиром стрелкового полка, но в связи с репрессиями был переведен на должность члена Военного совета Ленинградского военного округа. Затем во время советско-финляндской войны он – член Военного совета 7-й армии, с 1940 года – член Военного совета Ленинградского военного округа, с осени 1940 года – член Военного совета Киевского Особого военного округа.

Таким образом, в профессиональном отношении все высшее руководство Киевского Особого военного округа было слишком «сырым» для управления столь крупным объединением в боевой обстановке. Ему не хватало ни профессиональных знаний, ни практического опыта. К тому же события тревожных 1937 и 1938 годов также сделали свое «черное» дело – многие высшие военачальники, оказавшиеся на должностях в связи с репрессиями их предшественников, панически боялись проявлять любую инициативу и действовать не так, как предписывал Генеральный штаб.

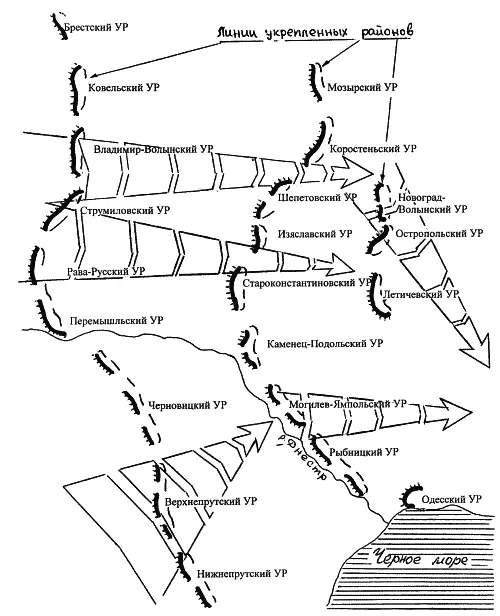

Для срыва замыслов фашистского командования в составе Киевского Особого военного округа по штатам мирного времени были развернуты управления четырех (5, 6, 12 и 26-й) армий, а также соединения и части окружного подчинения (всего 11 стрелковых, 8 механизированных и 1 кавалерийский корпус, суммарно состоявшие из 58 дивизий, в том числе 22 стрелковых, 16 танковых, 8 механизированных, 2 кавалерийских, 10 авиационных и 8 укрепленных районов).

Всего, по архивным данным, к началу войны в Киевском Особом военном округе имелось в наличии 287 тяжелых танков, 627 средних танков, 5628 танков БТ и Т-26, 214 химических танков, 399 танков Т-37-38, 354 прочих танка. Всего 7691 танк. Кроме того, в войсках было 1154 бронемашины. Артиллерией войска округа также были укомплектованы предостаточно. В ее составе имелось: 203-мм гаубиц – 24, 152-мм гаубиц-1019, 122-мм гаубиц – 1207, 122-мм пушек – 240, 107-мм пушек – 44, 76-мм пушек-1292, 76-мм горных пушек – 192, 76-мм зенитных пушек – 1016, противотанковых 45-мм пушек – 2051, 37-мм зенитных пушек – 266 единиц. А также войска имели 257 120-мм минометов, 60 107-мм минометов, 1959 82-мм минометов и 3697 50-мм минометов. Итого же на вооружении войск Киевского Особого военного округа было 10 824 орудия и миномета.

Кроме того, с началом войны оперативным планом Генерального штаба планировалось включить в состав образуемого Юго-Западного фронта еще две общевойсковые армии (19-ю и 16-ю), войска которых с 15 июня 1941 года начали прибывать в районы Фастова и Винницы. Однако к 22 июня сосредоточение этих войск и формирований армейских и корпусных управлений не было закончено.

В соответствии с планом «Барбаросса» гитлеровское руководство планировало, «используя стремительный прорыв мощных танковых соединений из района Люблин, отрезать советские войска, находящиеся в Галиции и Западной Украине, от их коммуникаций на Днепре и захватить переправы в районе Киева и южнее его». Для решения этой задачи главный удар должен был наноситься между Рава-Русская и Ковель в направлении на Бердичев, Житомир и Киев, то есть на правом крыле Юго-Западного фронта.

При этом на других участках этого фронта германским командованием планировались только пассивные действия. Так, германский генерал А. Филиппи в своей книге «Припятская проблема» пишет, что по состоянию на 22 июня 1941 года в немецком фронте зияла почти 400-километровая брешь вдоль Восточных Карпат (между 11-й армией, расположенной в Румынии, и 17-й, 6-й армиями и 1-й танковой группой, сосредоточенными в Польше). Это произошло потому, что политические причины исключали как использование венгерской государственной территории для развертывания немецких сил, так и своевременные действия венгерских соединений с целью сковывания противника. В силу этого пришлось отказаться от намерения осуществить из этой области хотя бы неглубокий прорыв на окружение южным крылом 17-й армии. Таким образом, во-первых, южный фланг 17-й армии остался открытым, во-вторых, удаленная от главных сил 11-я армия оказалась на продолжительное время изолированной в оперативном отношении, и вести наступательные действия ее силами на первом этапе вообще не пришлось. Семь немецких дивизий 11-й армии были использованы для усиления обороны румынских сухопутных сил вдоль реки Прут. Таким образом, обстановка не позволяла решиться на планировавшееся сосредоточение немецких сил для осуществления наступления из Северной Молдовы. Из 20 румынских соединений лишь небольшая часть оказалась боеспособной, да и то годилась только для решения сравнительно легких задач.

В результате простого сопоставления можно сделать вывод, что общее соотношение сил и средств в полосе Киевского Особого военного округа, по данным архива, было в пользу советского командования по количеству расчетных дивизий – в 1,6 раза, по личному составу – в 1,2 раза, по орудиям и минометам – в 1,4 раза, по танкам – в 4 раза, по самолетам – в 2,5 раза.

Основным оперативным документом для войск Киевского Особого военного округа к началу войны была «Записка по плану обороны на период отмобилизования, сосредоточения и развертывания войск КОВО на 1941 год». Долгое время этот документ под грифом «Совершенно секретно» и «Особой важности» хранился в особом отделе Центрального архива Министерства обороны СССР. Впервые он увидел свет только в 1996 году после того, как его опубликовали в «Военно-историческом журнале» Ю.А. Горьков и Ю.Н. Семин. В этом документе определялись: задачи обороны; соседи и границы с ними; задачи армий (районов прикрытия) и планы их выполнения; состав и задачи резервов округа; вопросы использования ВВС, средств противовоздушной и противодесантной обороны округа; порядок построения системы полос, позиций, районов и их инженерное оборудование; вопросы организации тыла и управления. Все эти вопросы были изложены достаточно подробно, что, безусловно, доказывает рациональность этого плана и грамотность его составителей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: