Валентин Рунов - 1941. Победный парад Гитлера. Правда об Уманском побоище

- Название:1941. Победный парад Гитлера. Правда об Уманском побоище

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Яуза»9382d88b-b5b7-102b-be5d-990e772e7ff5

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-42582-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Рунов - 1941. Победный парад Гитлера. Правда об Уманском побоище краткое содержание

В августе 1941 года Гитлер вместе с Муссолини прилетел на Восточный фронт, чтобы лично принять победный парад Вермахта и его итальянских союзников – настолько высоко фюрер оценивал их успех на Украине, в районе Умани.

У нас эта трагедия фактически предана забвению. Об этом разгроме молчали его главные виновники – Жуков, Буденный, Василевский, Баграмян. Это побоище стало прологом Киевской катастрофы. Сокрушительное поражение Красной Армии под Уманью (июль-август 1941 г.) и гибель в Уманском «котле» трех наших армий (более 30 дивизий) не имеют оправданий – в отличие от катастрофы Западного фронта, этот разгром невозможно объяснить ни внезапностью вражеского удара, ни превосходством противника в силах. После войны всю вину за Уманскую трагедию попытались переложить на командующего 12-й армией генерала Понеделина, который был осужден и расстрелян (в 1950 году, через пять лет после возвращения из плена!) по обвинению в паникерстве, трусости и нарушении присяги.

Новая книга ведущего военного историка впервые анализирует Уманскую катастрофу на современном уровне, с привлечением архивных источников – как советских, так и немецких, – не замалчивая ни страшные подробности трагедии, ни имена ее главных виновников. Это – долг памяти всех бойцов и командиров Красной Армии, павших смертью храбрых в Уманском «котле», но задержавших врага на несколько недель. Именно этих недель немцам потом не хватило под Москвой.

1941. Победный парад Гитлера. Правда об Уманском побоище - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

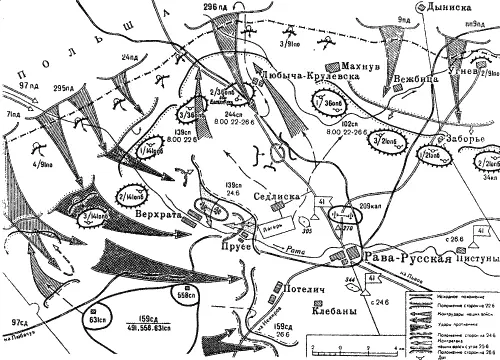

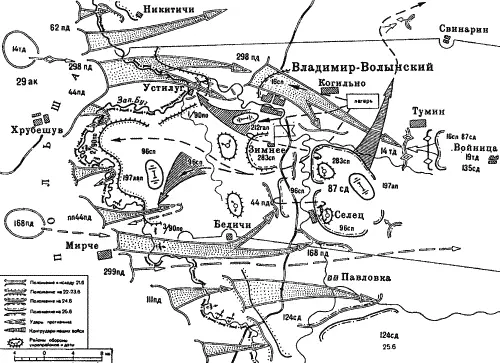

Особенно отличился 90-й пограничный отряд под командованием майора М.С. Бычковского. От немецкого солдата, перешедшего на советскую сторону вечером 21 июня, командир отряда узнал примерное время вторжения фашистских войск и своим решением привел в боевую готовность все подчиненные ему 16 застав. Затем доложил о перебежчике командующему 5-й армией генерал-майору М.И. Потапову и поставил в известность командиров 41-й танковой и 87-й стрелковой дивизий. Правда, другими документами и свидетельствами это не было подтверждено.

В 4 часа утра 22 июня заставы 90-го пограничного отряда приняли бой в полосе 45 километров от села Корытница до Крыстынополя. Пограничники на ряде направлений успешно отразили первые атаки противника, но в 6 часов фашисты ввели в бой свежие силы и прорвали границу. 6-я застава вела бой до 24 июня.

На ковельском направлении стойкое сопротивление врагу оказали 8-я и 9-я заставы 98-го пограничного отряда (командир полковник Г.Г. Сурженко). Они дали врагу бой при его переправе через реку Западный Буг и уничтожили несколько сотен солдат и офицеров противника.

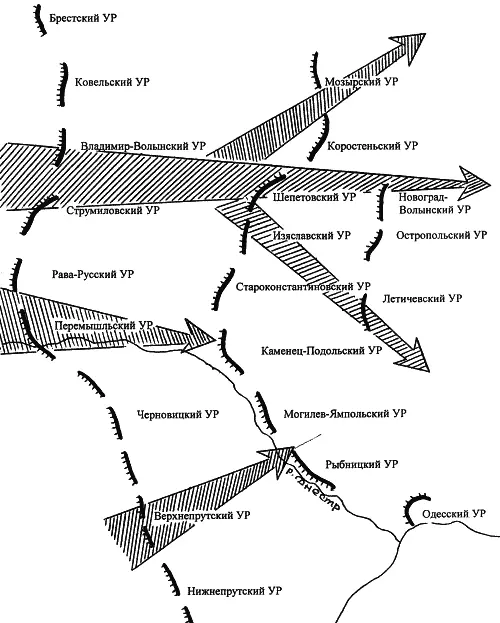

Одиннадцать дней и ночей у села Скоморохи защищала границу 13-я застава лейтенанта А.В. Лопатина. Напряженный бой разгорелся за Перемышль, где сооружения укрепленного района оборонялись пограничниками и бойцами 99-й стрелковой дивизии. Были и другие примеры героической обороны советской границы. Но это были слишком слабые силы для решения оборонной задачи в начале большой войны. Требовалось организованное вступление в сражение основных сил армий прикрытия государственной границы, по крайней мере дивизий и корпусов первого эшелона. Но, как известно, именно командиры и штабы этих соединений к войне конкретно не были подготовлены и четко своих задач не знали. Поэтому каждый из них в первые часы действовал на свой страх и риск.

Только к 10 часам утра 22 июня штабу Киевского Особого военного округа, превратившегося с началом войны в передовой пункт управления Юго-Западного фронта, удалось наладить связь с управлениями 12-й и 26-й армий, но что происходило в полосе 5-й и 6-й армий, никто не знал. Первое донесение из 5-й армии в штаб фронта по радио прибыло в 10.30 утра: «Сокаль и Тартакув в огне. 124-я стрелковая дивизия к границе пробиться не смогла и заняла оборону севернее Струмиловского укрепленного района» ( Баграмян И.Х. Так начиналась война. – С. 90).

Около 10 часов утра на пункт управления Юго-Западным фронтом пришла директива из Москвы, извещавшая о начале войны. В то время уже многие части и соединения армий прикрытия вели бой с противником, но командиры этих формирований все еще втайне надеялись, что это не война, а небольшой локальный конфликт, и поэтому действовали подчеркнуто осторожно. Только около 10.30 утра генерал М.П. Кирпонос решился передать в войска приказ о вскрытии пакетов особой важности. Но, вследствие отсутствия связи, в некоторые объединения и соединения этот сигнал пришлось передавать при помощи специальных курьеров самолетами связи. Нередко, в условиях господства противника в воздухе, эти самолеты сбивались, и соответствующие команды либо поступали в войска с большим опозданием, либо не поступали вовсе.

Известие о начале войны как бы развязывало руки командованию Киевского Особого военного округа, который с данного момента превращался в Юго-Западный фронт, но управлять войсками вновь образованного фронта оказалось очень непросто. В 15 часов Юго-Западный фронт должен был послать в Москву свое первое донесение. Но никакой конкретной информации из войск приграничных армий на то время не было, и пришлось отписываться общими фразами.

Командующие армиями прикрытия государственной границы в первый день войны также в большинстве своем остались без связи с подчиненными соединениями. Было нарушено управление во многих корпусах и дивизиях. Командиры дивизий и полков были вынуждены действовать на свой страх и риск.

Совершенно внезапным был удар главных сил противника по левому флангу 5-й армии и в стык этой армии с 6-й армией. В то же время в полосе 12-й и 26-й армий противник действовал ограниченными силами. Из десяти соединений первого эшелона 5, 6 и 26-й армий только три (62, 87 и 99-я) стрелковых дивизии сумели занять рубежи по плану прикрытия. Остальные вынуждены были перейти к обороне на путях выдвижения под воздействием противника на совершенно не оборудованной местности. Между соединениями и частями существовали большие разрывы. Так, между 87-й и 124-й стрелковыми дивизиями возник разрыв в 20 км, между 124-й стрелковой и 3-й кавалерийской дивизиями-15 км.

Шло время, а штаб Юго-Западного фронта все не мог собрать необходимые сведения для оценки обстановки во всей его полосе. Командующий сильно нервничал, постоянно давил на начальника штаба, а тот, в свою очередь, на начальника оперативного отдела и начальника разведки. Но те только беспомощно разводили руками. Выход был найден в том, что в 11 часов 22 июня штаб Юго-Западного фронта доложил начальнику Генерального штаба о том, что войска ведут бой с противником на занимаемых ими рубежах, не указав точного начертания этих рубежей. Получалось, что войсками этого фронта в точности выполняется первый этап Плана прикрытия государственной границы. На самом же деле это было совсем не так.

И вскоре начали поступать сведения о вклинении противника в оборону советских войск на стыке 5-й с 6-й армией (участок до 100 км), где противник наносил свой главный удар силами шести пехотных и одной танковой дивизии. Там он нанес поражение 87-й и 124-й стрелковым дивизиям и вклинился на советскую территорию на глубину до 30 км.

В полосе 26-й армии день 22 июня прошел в оборонительных боях по рубежу реки Сан войск 8-го стрелкового корпуса. В полосе 12-й армии на всех направлениях атаки незначительных сил противника также были отражены.

Тяжелой была и воздушная обстановка. Авиация противника практически полностью захватила господство в воздухе. Авиация Юго-Западного фронта (четыре авиационные дивизии) в этот день совершила всего 100 самолето-вылетов, прикрывая район второстепенного значения (Шепетовка, Тернополь), армейская авиация практически бездействовала, приводя себя в порядок после первых внезапных налетов вражеской авиации на ее аэродромы. Только по официальным данным, потери авиации Юго-Западного фронта в первый день войны достигли 180 боевых машин, но, вероятно, они были значительно бóльшими.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: