Эварт Окшотт - Меч в век рыцарства. Классификация, типология, описание

- Название:Меч в век рыцарства. Классификация, типология, описание

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:978-5-9524-3315-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эварт Окшотт - Меч в век рыцарства. Классификация, типология, описание краткое содержание

В основу книги легло четвертьвековое изучение средневекового меча, а именно европейского оружия 1100-1500-х годов, не только как археологического артефакта, но и как благородного вида оружия практического назначения. Вы узнаете, что рыцарский меч произошел от длинных железных мечей древних кельтов, о скандинавских прародителях рыцарского оружия и много других интересных исторических фактов. Автор приводит классификацию типов мечей, разновидностей форм наверший, указывает особенности рукоятей и ножен, описывает стили украшения крестовых гард.

Меч в век рыцарства. Классификация, типология, описание - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

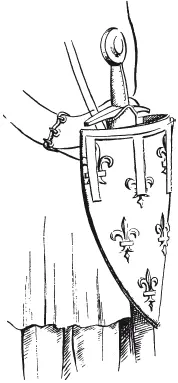

Рис. 25. Фрагмент рельефного украшения, «Хор ангелов», собор Линкольна, около 1280 г.

Еще одно изображение находится на мраморной плите над дверью собора в Лукке, правда, там виден только эфес и верх короткого, вложенного в ножны клинка. Это работа Николы Пизано («Снятие с креста», рис. 26) 1258–1278 годов. По форме и пропорциям изображение идентично мечу (рис. 27), найденному в Швейцарии. Сейчас он находится в Швейцарском национальном музее в Цюрихе. Еще один пример – меч на изображении графа Роббера Д'Артуа, умершего в 1317 году, в аббатстве Сен-Дени (рис. 28). Подобных изображений, относящихся к периоду 1310–1330 годов, так много, что перечислять их все просто нет смысла. В Англии они тоже встречаются достаточно часто. Но утверждать, что все мечи, которые мы видим на художественных полотнах и в скульптурах этого периода, относятся к типу XIV, все же нельзя. Дело в том, что они изображены в ножнах, а значит, могут относиться к типам XV или XVI, которые имеют одинаковые очертания, но разные сечения клинка.

Рис. 26. «Снятие с креста», Лукка, собор, Никола Пизано, 1258–1278 гг.

До наших дней дошло немного мечей начала четырнадцатого века. Хорошо сохранившийся экземпляр находится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Это поистине выдающееся оружие высочайшего качества находится в превосходном состоянии.

Надпись на яблоке, выгравированная на серебряной полосе, тянущейся по внешней кромке, гласит: «Sunt hie etiam sua praecuna laudi» («Здесь также есть глашатаи, его восхваляющие»). В доле сохранились остатки надписи, которую Вегели относит ко второй половине тринадцатого века. Еще один хороший экземпляр имеется в моей коллекции, другой, изображенный на рис. 27, – в Цюрихе. Некоторые находятся в Линкольне, в коллекции Дж. Покока и в Берне.

Рис. 27. Меч, тип XIV, Цюрихский исторический музей, около 1300 г.

С типом XIV мы подходим к концу типов, объединенных в группу 1, – мечей с плоскими легкими клинками, предназначенных в первую очередь для нанесения рубящих ударов и эффективных против кольчужных доспехов. У мечей группы 2, к рассмотрению которых мы перейдем, более жесткие клинки, предназначенные для нанесения колющих ударов и часто имеющие усиленные и очень острые острия. Они эффективны против пластинчатых доспехов, распространившихся после 1350 года. Однако все это вовсе не означает, что легкие плоские клинки полностью вышли из употребления.

Рис. 28. Изображение на надгробии графа Роббера Д'Артуа, 1317 г., Сен-Дени

В Леванте и на юге Европы, в отличие от запада и севера Европы, ношение полных пластинчатых доспехов так и не прижилось, возможно из-за климата. Поэтому рубящий клинок оставался очень полезным. Доказательство тому – мечи с арабскими надписями на клинках, согласно которым они были захвачены во время разных военных кампаний правителей Египта. Одни были взяты во время неудачного похода на Каир Петера де Лузиньяна в 1365 году, другие – во время победоносного набега на Кипр Малика аль-Ашрафа Барсбея в 1426 году. Эти мечи были помещены в арсенал Александрии, и на них были нанесены или даты (например, 1367–1368 годы для трофеев из армии Лузиньяна), или имя эмира, отвечавшего за арсенал во время, когда была сделана надпись. Последнее – почти такая же точная информация, как и дата, потому что мало кто из эмиров занимал свой пост больше года. Несколько мечей, к сожалению, не имеют никаких надписей. Нас интересует три из них. Два идентичных оружия – одно в коллекции К.О. Кинбуша из Нью-Йорка, другое в коллекции Э.А. Кристенсена из Копенгагена – имеют очень широкие клинки подтипа XIIIб, но датированы 1368 годом и, вероятно, могли использоваться в 1365 году. Последнее, конечно, не означает, что они были изготовлены в 1365 году или даже десятью-двадцатью годами раньше. Существуют литературные свидетельства того, что мечи в период позднего Средневековья использовались, как и в эпоху викингов и Великого переселения, несколькими поколениями; разумно предположить, что срок их «жизни» исчислялся полувеком или около того. Третий – большой меч подтипа XIIIа, находящийся в Королевском музее Онтарио в Торонто (датированный 1427 годом). Он имеет классические пропорции подтипа XIIIа, но его эфес выполнен в форме, с которой мы столкнемся, рассматривая мечи пятнадцатого столетия. Яблоко – плоское и прямоугольное, крестовина длинная, тонкая, с изогнутыми в горизонтальной плоскости концами, образующими букву S. Клинок имеет трехрядный дол и не расширяется возле эфеса. Меч сам по себе удивительно уродлив, но представляет интерес как поздний пример подтипа XIIIа. Эфес имеет форму, которая стала популярной во второй половине четырнадцатого века. Аналогичных находок много в Венгрии, а еще больше – на территории Венеции. В венецианском арсенале таких мечей сотни. Это, может быть, поздний пример подтипа XIIIа, но не самый поздний. Он стал опять очень популярен в последней четверти пятнадцатого столетия – о чем говорит большое количество найденных образцов, датированных этим периодом. Многие имеют клинки пятнадцатого века, но есть и клинки тринадцатого-четырнадцатого веков (об этом говорят клейма и инкрустации), снабженные эфесами 1475–1525 годов. Хороший пример первых находится в музее и художественной галерее Глазго, а последних – известный меч «Розовый лист» – в художественно-историческом музее Вены, а также меч из коллекции Уоллиса в Лондоне.

Глава 2

МЕЧИ ГРУППЫ 2 (1350–1550 гг.)

Познакомившись с этими мечами, мы поймем, что их хронология более сложна, потому что большинство типов, от XV до XX, использовались в разные периоды (по частоте, с которой они появлялись в произведениях искусства, создается именно такое впечатление) на протяжении двух столетий – с 1350 по 1550 год. Когда речь шла о мечах группы 1, периоды их использования также частично перекрывались, но с мечами группы 2 это особенно заметно. Более необходимым становится и подразделение на подтипы, потому что у многих мечей длина клинка может оставаться постоянной, но длина рукояти изменяется; можно предположить, что в соответствии с личным вкусом владельца изменяется и сечение клинка.

Это становится очевидным уже при рассмотрении типа XV.

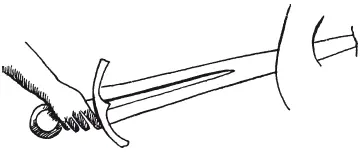

Остроконечный клинок в сечении ромбической формы. Лезвия прямые, без заметных изгибов, сходятся к острию, которое может быть усилено. Клинок может быть широким у эфеса (5–6,5 см) или узким (около 3,5 см).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сэмюэль Тьюк - ОПИСАНИЕ РЕТРИТА, заведения близ Йорка для умалишенных из Общества Друзей [Содержит отчет о его возникновении и развитии, способах лечения, а также описание историй болезни]](/books/1090608/semyuel-tyuk-opisanie-retrita-zavedeniya-bliz-jork.webp)