Рассел Робинсон - Доспехи народов Востока. История оборонительного вооружения

- Название:Доспехи народов Востока. История оборонительного вооружения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9524-2225-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рассел Робинсон - Доспехи народов Востока. История оборонительного вооружения краткое содержание

Английский историк Р. Робинсон рассказывает о разнообразных формах восточных доспехов X–XVII веков и представляет обширный материал из прошлого восточных народов, рассеянный по музеям всего мира. В книге подробно рассказывается о средствах личной защиты от оружия ближнего и дальнего боя. О том, как применение самострелов и камнеметов способствовало преобразованию защитной одежды. Вы узнаете о пластинчатой и трехслойной кольчужной броне, чешуйчатых доспехах и стеганых панцирях. Доспехи воинов Индии, Персии, Китая и Японии предстанут перед вами во всем блеске и многообразии.

Доспехи народов Востока. История оборонительного вооружения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Несмотря на то что еще в XVI в. у подносных доспехов применялись наплечники, в массовом производстве наблюдаются поразительные ошибки в местоположении петель для их прикрепления. Парадокс заключался в том, что, хотя в храмах и усыпальницах, расположенных по всей стране, находилось огромное количество доспехов, положенных туда в качестве подношений, оружейники и их покровители ориентировались вовсе не на эти образцы. Более того, они даже не удосужились их изучить, опираясь в основном на редкие рисунки или иллюстрации, имевшиеся в исторических трудах.

Превосходя все остальные по уровню мастерства, школа Миотин пользовалась покровительством самых богатых людей страны. Харута, Иваи и другие менее знаменитые оружейники обратились к сборке и отделке доспехов, изготавливаемых Миотином. Сам же он смог сконцентрироваться на наиболее сложных операциях. К сожалению, Кунимити Миотин (1624–1643) и его преемники Мунэсукэ (1688–1735) и Мунэакира (1673–1745) стали делать некрасивые и совершенно непрактичные чеканные доспехи (утидаси). Однако, несмотря на внешнюю непривлекательность, их доспехи отличались высоким качеством работы с металлом.

Прежде всего, их доспехи, особенно изделия Мунэсукэ, выделялись своими металлическими украшениями и прекрасной гарнитурой, изготовленной Т. Хару-той. От Мунэакиры сохранилось несколько прекрасных шлемов и кирас. Он специализировался в изготовлении шлемов в форме раковин, один из таких великолепных образцов, шлем в виде огромной конической грозди, входящий в изготовленные им доспехи, находится в коллекции Вейда в усадьбе Сноушир в Глостершире.

Традиционно чеканный орнамент располагался в центре нагрудной пластины. В состав узора входили фигурки синтоистских или буддийских божеств, а также драконы и другие существа, известные своей силой, и духи-охранители, санкритские надписи, обозначающие имя буддийского божества.

Публикация в начале XVIII в. труда Араи Хакусэки «Хонко Ганкико», первой истории оружия и доспехов в Японии, способствовала повышению интереса самураев к ранним формам вооружения и доспехов. В этой книге были впервые описаны и изучены многие образцы доспехов, сохранившиеся в усыпальницах и храмах. Впервые было систематически описано устройство о-ёрои (o-yoroi), до-мару (do-maru), харамаки (haramaki) и хара-ата (hara-ata). Необходимо заметить, что прежде всего самураи стремились заполучить до-мару, возможно, потому, что оно во многом напоминало те доспехи, с которыми они были знакомы, кроме того, его было несложно изготовить.

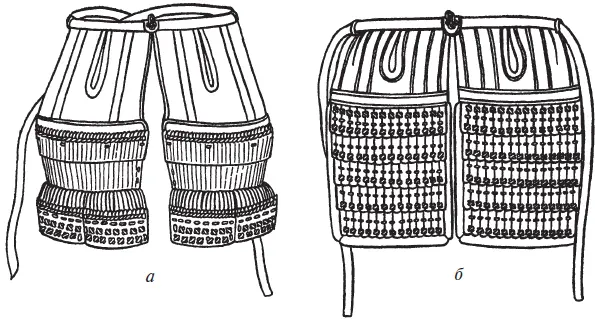

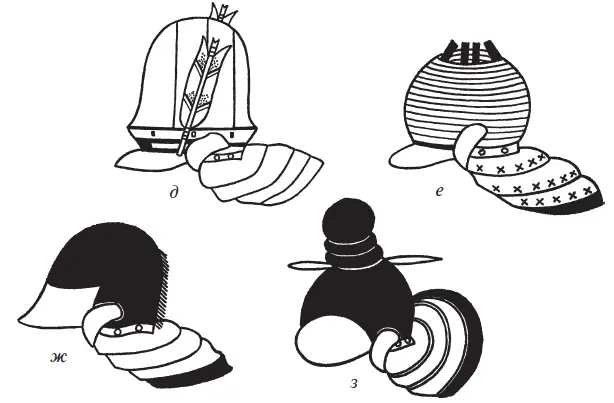

Рис. 107. Разновидности хаидатэ (набедренника) и сунэатэ (доспеха для голени): а – хиза-ёрои, XIlI–XIV вв.; б – кавара-хаидатэ, XVI–XIX вв.; в – этцу-хаидатэ или кусари-хаидатэ, XVI–XIX вв.; г – ийо-хаидатэ или ита-хаидатэ, XV–XIX вв.; д – древнейший наголенник из двух половинок; е – цуцу-сунэатэ, XI–XIV вв.; ж – суцу-сунэатэ или бишэмон-сунэатэ, XV–XIX вв.; з – сино-сунэатэ, XV–XIX вв.; и – о-татэагэ но сунэатэ, XIV–XV вв. и конца XVII–XIX в.

Домару был красивым и удобным доспехом, даже несмотря на принятое в первой половине XVIII в. неудобное крепление для наплечников. Чаши шлемов обычно создавались по образцам XVI в., многопластинчатым с высокими боковыми сторонами. Правда, у некоторых шлемов чаши, выполненные в соответствии с древними образцами, были низкими и закругленными, с выпукостями или без них.

Котэ, или рукава с узором цуцуботе, изготавливались по образцам XV в., имели три точно подогнанные друг к другу шарнирные пластины на предплечье. Наплечники (о-содэ) представляли собой большие прямоугольные щитки, состоявшие из двух пластин – средней (чу-содэ) и нижней (цубо-содэ), в период Муромати обычно соединявшейся с харамаки.

С доспехом до-мару чаще всего использовались защитные маски с наносниками (мэмпо), закрывавшие нижнюю половину лица, вместо пластинки в виде листа (гиё-ё) они прикрывали наплечные завязки. Доспехи для бедер (хаидатэ) представляли собой плотно прилегавшие благодаря завязкам чешуйчатые щитки, состоявшие из железных или кожаных прямоугольных пластинок, располагавшихся в пять рядов. По форме они могли быть прямоугольными или иметь закругленные края, наподобие черепицы (кавара-хаидатэ). Поножи, как правило, были пластинчатые, их использовали чаще плоских шплинтованных и кольчужных изделий. Они состояли из трех хорошо пригнанных секций, соединенных петлями, специальные удлинения делались, чтобы прикрыть переднюю часть колена. Их называли цуцу (трубчатыми) или бисямон-сунэатэ (bishamon-suneate) (по имени бога процветания), встречались и огромные наколенники (о-татеагэ но сунэатэ).

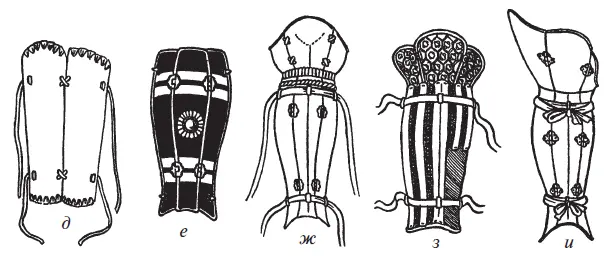

Рис. 108. Формы японских шлемов: а – коюи-эбоси (небольшая обвязанная шапка); б – мукосика (шлем с мордой оленя); в – дзёто (с прической воина); г – цубо-нари (шлем в форме кувшина); д – ка-бури-я но кабуто (шлем с пронзающей его с стрелой); е – ваку-ито (форма мотка ниток); ж – касиги-гасира (в форме головы новообращенного в дзэн) [16]; з – ни-о-до (голова божества)

Рядовые самураи редко использовали роскошные санэ-ёрои, они довольствовались прекрасными надежными доспехами, сделанными в стиле Момояма, к которым добавлялись наплечники. Свою индивидуальность самурай подчеркивал, используя шлемы разнообразной формы или пышный плюмаж на прочном многопластинчатом шлеме.

Мастера из провинции Кага специализировались на изготовлении прекрасных доспехов из красноватого железа, украшенных гравированным орнаментом и золотыми или серебряными узорами. Встречается и накладной, и пробитый орнамент, а также вставки из белой бронзы (савари). Края и ребра на чашах шлемов выделывались по европейским образцам.

Шлемы из Каги были вполне традиционной формы, но многие напоминали намбан-бати (иностранный купол), представлявший собой соединение черт китайских, корейских и европейских изделий. Некоторые из них, очевидно, создавались по образцам европейских шляп конца XVI – начала VII в., другие представляли соединение форм шляпы и мориона. У шлемов в форме корейских шляп делались заостренные края, имитирующие пластины, а иногда и тонкие декоративные накладки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николай Взоров - История очков, или Вооруженный взгляд [litres]](/books/1150659/nikolaj-vzorov-istoriya-ochkov-ili-vooruzhennyj-vzgl.webp)